太陽のありがたさ ― 2015年01月08日 06時38分55秒

冬至を過ぎて、日脚が伸びてきました。

ただし、日没時刻は毎日確実に遅くなりつつあるのに、日の出の時刻の方は、ほとんど変化がありません。しかも日の出自体、今が1年でいちばん遅い時期です。

ただし、日没時刻は毎日確実に遅くなりつつあるのに、日の出の時刻の方は、ほとんど変化がありません。しかも日の出自体、今が1年でいちばん遅い時期です。

日の出が遅くて困るのは、ブログの写真がうまく撮れないこと。

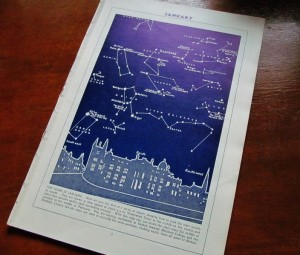

できれば朝の光と時間を有効活用して、ササッと撮りたいのですが、今はちょっと無理です。そんなわけで、昨日の画像も妙に暗い感じになりました。

できれば朝の光と時間を有効活用して、ササッと撮りたいのですが、今はちょっと無理です。そんなわけで、昨日の画像も妙に暗い感じになりました。

でも、記事をアップした後で、辛うじて撮れた写真があるので、比較の意味で載せておきます。自然の光で自然な発色が得られるのは当たり前かもしれませんが、やっぱりありがたいものです。

★

あとひと月もすると、毎日ぐんぐん日の出が早くなって、名実ともに一陽来復の気分がみなぎることでしょう。カレンダーをめくったら、今年の立春は2月4日だそうです。

【付記】 日の出と日の入りの時刻変化が不等である理由を、ゆうべ寝床の中で考えたのですが、よく分かりませんでした。こういう時こそ三球儀の出番でしょうか。

コメント

_ S.U ― 2015年01月08日 20時35分11秒

_ 玉青 ― 2015年01月09日 07時18分57秒

>赤経の位置変化

ありがとうございます。

いただいたヒントを元に、下の天球儀を回したら、ようやく分かりました。

要は、(地軸が傾いているために)黄道と地平面の交わる角度が、日を追って変わることが問題なのですね。言葉ではうまく言えませんが、天球儀をクルクル回せば、それにつれて、日の出・日の入の方位のみならず、その「変化量」も変わっていくことが一目瞭然です。なるほど、天文教具とはありがたいものですね!

http://mononoke.asablo.jp/blog/2006/07/11/441256

ありがとうございます。

いただいたヒントを元に、下の天球儀を回したら、ようやく分かりました。

要は、(地軸が傾いているために)黄道と地平面の交わる角度が、日を追って変わることが問題なのですね。言葉ではうまく言えませんが、天球儀をクルクル回せば、それにつれて、日の出・日の入の方位のみならず、その「変化量」も変わっていくことが一目瞭然です。なるほど、天文教具とはありがたいものですね!

http://mononoke.asablo.jp/blog/2006/07/11/441256

_ S.U ― 2015年01月09日 18時31分11秒

>天文教具とはありがたいものですね!

これは、お持ちの品がすばらしいんですね。

昔の人が、専門家も道楽の人も、苦心して天球儀や渾天儀を持とうとした理由がようやくわかった気がします。PCのシミュレーションソフトばかり使う毎日では気づかない観点(感点)です。

これは、お持ちの品がすばらしいんですね。

昔の人が、専門家も道楽の人も、苦心して天球儀や渾天儀を持とうとした理由がようやくわかった気がします。PCのシミュレーションソフトばかり使う毎日では気づかない観点(感点)です。

_ 玉青 ― 2015年01月09日 23時40分25秒

天文現象は、やっぱりグルグル回しながら考えるのが、分かりやすくていいですね。

もちろんソフトも便利ですが、形ある天文教具は、回転が身体感覚と結びついている分、グルグルにも実感が伴い、理解を促進してくれるような気がします、

もちろんソフトも便利ですが、形ある天文教具は、回転が身体感覚と結びついている分、グルグルにも実感が伴い、理解を促進してくれるような気がします、

_ S.U ― 2015年01月10日 07時55分01秒

ここで、基本的な質問に立ち戻ってすみませんが、よろしくお願いします。

ご紹介の三体天球儀というのは、何が「三体」なのでしょうか? 中心に観測地を表す構造があり、外のほうに地平以下の色つき部分が水平になる構造があり、いちばん外に恒星天球があるということでしょうか。

また、「三体天球儀」というのは、ビトー製固有の名称なのでしょうか。

ご紹介の三体天球儀というのは、何が「三体」なのでしょうか? 中心に観測地を表す構造があり、外のほうに地平以下の色つき部分が水平になる構造があり、いちばん外に恒星天球があるということでしょうか。

また、「三体天球儀」というのは、ビトー製固有の名称なのでしょうか。

_ 玉青 ― 2015年01月10日 12時39分31秒

お見込みの通りです。

説明書によれば、地球、内球、外球の三球あるを以て三体天球儀と称する由。

「内球」というのは、S.Uさんが書かれた「地平以下の色つき部分が水平になる構造」のことで、画像では分かりにくいのですが、この部分も上下色違いの2つの半球を組み合わせた球体になっています。

この構造は尾藤製作所オリジナルで、三体天球儀の名称も同社固有のものになります(残念ながら同社は既に廃業されたそうです)。

なお、特許電子図書館で、実用新案登録第1580603号を検索したら、この新案登録情報自体は蓄積されていませんでしたが、その1つ手前の「実用新案出願公告 昭59-13638」を見ることができました。三体天球儀は、それ以前の同種の製品とは違い、地平座標と赤道座標を共に(鉄線や環ではなく)完全な球体で表現し、理解の便を図っている点に新味があり、そのための具体的構造を考案したのが実用新案に値する…ということのようです。

説明書によれば、地球、内球、外球の三球あるを以て三体天球儀と称する由。

「内球」というのは、S.Uさんが書かれた「地平以下の色つき部分が水平になる構造」のことで、画像では分かりにくいのですが、この部分も上下色違いの2つの半球を組み合わせた球体になっています。

この構造は尾藤製作所オリジナルで、三体天球儀の名称も同社固有のものになります(残念ながら同社は既に廃業されたそうです)。

なお、特許電子図書館で、実用新案登録第1580603号を検索したら、この新案登録情報自体は蓄積されていませんでしたが、その1つ手前の「実用新案出願公告 昭59-13638」を見ることができました。三体天球儀は、それ以前の同種の製品とは違い、地平座標と赤道座標を共に(鉄線や環ではなく)完全な球体で表現し、理解の便を図っている点に新味があり、そのための具体的構造を考案したのが実用新案に値する…ということのようです。

_ S.U ― 2015年01月10日 16時17分06秒

お答えをありがとうございました。

>地平座標と赤道座標を共に(鉄線や環ではなく)完全な球体で表現し

すばらしいです。このおかげで、地平から天体が昇ってくる様子がリアルに体感できるんでしょうね。会社は廃業されたそうですが、今からでも軸受け構造を特許にして一儲けしていただいてもよいくらいではないでしょうか。

でも、けっこうなお値段になって、学習者個人はもとより、学校でもそうそう売れなかったのかも(小中校で必須のレベルではないでしょうから)。近世以前の西洋のように天文学が最重要正課のひとつとされる時代がまた来ればいいと思います(笑)。 (でも、個人的には、語学と数学をこれほど頑張るなら、天球儀のレベルまでの天文学をやっても損はないと思うのですが)

>地平座標と赤道座標を共に(鉄線や環ではなく)完全な球体で表現し

すばらしいです。このおかげで、地平から天体が昇ってくる様子がリアルに体感できるんでしょうね。会社は廃業されたそうですが、今からでも軸受け構造を特許にして一儲けしていただいてもよいくらいではないでしょうか。

でも、けっこうなお値段になって、学習者個人はもとより、学校でもそうそう売れなかったのかも(小中校で必須のレベルではないでしょうから)。近世以前の西洋のように天文学が最重要正課のひとつとされる時代がまた来ればいいと思います(笑)。 (でも、個人的には、語学と数学をこれほど頑張るなら、天球儀のレベルまでの天文学をやっても損はないと思うのですが)

_ 玉青 ― 2015年01月11日 20時38分21秒

三体天球儀は、星の動きを学ぶにはうってつけの教材なので、ぜひ復活してほしいですね。実用新案権はもう切れているはずですので、あとはメーカーが見つかるかどうかですが、最重要正課どころか、地学が絶滅危惧種になっている現状では、なかなか手を出すところは少ないかもしれません。なんと寂しいことでしょう。

_ S.U ― 2015年01月12日 08時32分13秒

>絶滅危惧種

身の周りで起こっていることを、あるがままに、しかし、可能な限り粘り強く精密に観る。球面天文学は学習態度の基本のキを体現しているので、決して古びることはなく、捨て置くのはもったいないと思うのですがねぇ。

身の周りで起こっていることを、あるがままに、しかし、可能な限り粘り強く精密に観る。球面天文学は学習態度の基本のキを体現しているので、決して古びることはなく、捨て置くのはもったいないと思うのですがねぇ。

_ 玉青 ― 2015年01月12日 11時44分16秒

結局のところ―

と思うのですが、もっと星が見えるようにならないと、人々の関心は再度頭上に向かないかもしれませんね。今は観察対象のものが、視界から覆い隠されている感じです。

と思うのですが、もっと星が見えるようにならないと、人々の関心は再度頭上に向かないかもしれませんね。今は観察対象のものが、視界から覆い隠されている感じです。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

>こういう時こそ三球儀の出番

面白い問題ですね。三球儀でわかりそうでしょうか?

おもに太陽の赤経値の変化速度の効果ですから、日々の太陽位置の描かれている星座早見なら役に立ちそうに思います。