<閑語> 虚実道をきわめる ― 2017年10月14日 10時54分48秒

さて選挙です。選挙はルーレットで決めるわけにはいきません。

曇りなき目を養うために、今日はいつもの記事はお休みして、「嘘」について考えてみます。

★

「人間とは嘘をつく生き物である。」

というフレーズがあって、ウソをつくのは人間の特権らしいです。

…と思ったら、それはどうもウソで、類人猿は仲間をだます能力があるとか、『自然も嘘をつく』という本があるとか聞くと、なるほど嘘というのは奥が深いなあと思います。

★

昨日、嘘をめぐることばを集めた、こんなページに出会いました。

Lies Quotes, Lies Sayings, Lies Proverbs and Lies Thoughts to Make You Think

ヒト以外も嘘をつくかもしれませんが、ヒトの嘘はさすがに人間的で味があります。

今日は他人のふんどしを借りて、上記ページから、気に入ったフレーズを順不同で書き抜いてみます(訳は適当訳です)。

★

●The end of an ox is beef, and the end of a lie is grief. ~African proverb

牛の最期は牛肉だ。ウソの最期は悲しみだ。(アフリカのことわざ)

牛の最期は牛肉だ。ウソの最期は悲しみだ。(アフリカのことわざ)

単純ながら深いですね。ウソの最期が必ずしも悲しいとは限りませんが、たしかに「悲しい嘘」というのは存在します。

●We lie loudest when we lie to ourselves. ~Eric Hoffer

最も声高に嘘をつくのは、自分自身に嘘をついているときだ。(エリック・ホッファー/アメリカの社会哲学者)

最も声高に嘘をつくのは、自分自身に嘘をついているときだ。(エリック・ホッファー/アメリカの社会哲学者)

上の言葉も人間心理をうがっています。そして、やっぱりちょっと悲しいです。しかし、嘘はすぐれて人間的であるがゆえに、そこに真実以上の真実が潜んでいる場合もあります。

●I am a lie who always speaks the truth. ~Jean Cocteau

私という人間は、常に真実を語る一個の嘘だ。(ジャン・コクトー/フランスの芸術家)

私という人間は、常に真実を語る一個の嘘だ。(ジャン・コクトー/フランスの芸術家)

詩人の語る美しい嘘とは、即ち「文学」の謂いでしょう。芸術家ならずとも、人々は嘘が秘めている、ある種の力に昔から気づいていました。

●Even a lie can at times be necessary. ~Japanese proverb

嘘も時には必要。(日本のことわざ。「嘘も方便」のこと?)

嘘も時には必要。(日本のことわざ。「嘘も方便」のこと?)

●Lies that build are better than truths that destroy. ~West African proverb

建設的な嘘は、破壊的真実に勝る。(西アフリカのことわざ)

建設的な嘘は、破壊的真実に勝る。(西アフリカのことわざ)

★

ただし、上のようなフレーズが万人に受けるのは、前提として「やっぱり嘘はダメで、真実こそ貴い」という観念が普遍的だからでしょう。西アフリカの人の智慧に逆らって、アメリカの女性はこう宣言します。

●The naked truth is always better than the best dressed lie. ~Ann Landers

裸の真実は、着飾った嘘に勝る。(アン・ランダース/米紙の身の上相談回答者)

裸の真実は、着飾った嘘に勝る。(アン・ランダース/米紙の身の上相談回答者)

そしてイタリアの伊達男は、こんな思わせぶりなことを言って、相手の気を惹くのです。

●I love you, and because I love you, I would sooner have you hate me for telling you the truth than adore me for telling you lies. ~Pietro Aretino

僕は君を愛している。そして君を愛しているからこそ、嘘をついて君の称賛を得る前に、真実を語って君の憎しみを買うことになるだろう。(ピエトロ・アレティーノ/ルネサンス期イタリアの作家)

僕は君を愛している。そして君を愛しているからこそ、嘘をついて君の称賛を得る前に、真実を語って君の憎しみを買うことになるだろう。(ピエトロ・アレティーノ/ルネサンス期イタリアの作家)

★

言葉に詩的な言葉と、世俗的な言葉があるように、嘘にも「詩的な嘘」と「世俗的な嘘」があります。そして、世俗的な嘘には十分用心しなければなりません。何せ、嘘のタネは浜の真砂よりも多く、世間には在ること無いこと吹聴する人間が尽きないのですから。

●If lies were Latin, there would be many learned men. ~Danish proverb

もし嘘がラテン語だったら、辺りは教養ある人間でいっぱいだろう。(デンマークのことわざ。それぐらい世間には嘘が満ちあふれているということです。)

もし嘘がラテン語だったら、辺りは教養ある人間でいっぱいだろう。(デンマークのことわざ。それぐらい世間には嘘が満ちあふれているということです。)

●One witness one liar; more witnesses, all liars. ~Greek proverb

一人の証人は一人の嘘つきだ。多くの証人は全員嘘つきだ。(ギリシャのことわざ)

一人の証人は一人の嘘つきだ。多くの証人は全員嘘つきだ。(ギリシャのことわざ)

●One man lies, a hundred repeat it as true. ~Chinese proverb

嘘も百回繰り返せば本当。(中国のことわざ。韓国のことわざという説もあり)

嘘も百回繰り返せば本当。(中国のことわざ。韓国のことわざという説もあり)

●Do not consider it proof just because it is written in books, for a liar who will deceive with his tongue will not hesitate to do the same with his pen. ~Maimonides

本に書いてあることだからと言って、真実と思ってはならない。口先で嘘をつく者は、ペンで嘘をつくこともためらわないのだから。(ベン=マイモーン/中世スペインのユダヤ教ラビ)

本に書いてあることだからと言って、真実と思ってはならない。口先で嘘をつく者は、ペンで嘘をつくこともためらわないのだから。(ベン=マイモーン/中世スペインのユダヤ教ラビ)

この「本とペン」を、「ネットとキーボード」に置き換えてもいいですね。ネット時代を生きる人には、以下の格言も有効でしょう。

●The biggest liar in the world is They Say. ~Douglas Malloch

世界一の嘘つきは「~だそうだ」。(ダグラス・マロック/アメリカの詩人)

世界一の嘘つきは「~だそうだ」。(ダグラス・マロック/アメリカの詩人)

★

嘘に関してやっかいなのは、嘘と真実を交ぜて話す人間がいることです。人々はこれに昔から手を焼いてきました。これに対処できるようになれば、虚実道の有段者です。

●Beware: some lairs tell the truth! ~Arab proverb

用心しろ、嘘つきの中には、本当のことを言う奴もいるぞ。(アラブのことわざ)

用心しろ、嘘つきの中には、本当のことを言う奴もいるぞ。(アラブのことわざ)

●A half-truth is a whole lie. ~Yiddish proverb

半分の真実は全部嘘。(イディッシュ語のことわざ)

半分の真実は全部嘘。(イディッシュ語のことわざ)

●It is twice as hard to crush a half-truth as a whole lie. ~Austin O’Malley

半分の真実は、完全な嘘よりも打ち砕くのが倍難しい。(オースティン・オマリー/アメリカの医師・文学研究者)

半分の真実は、完全な嘘よりも打ち砕くのが倍難しい。(オースティン・オマリー/アメリカの医師・文学研究者)

★

以下、各論。

敬愛する安倍氏に捧ぐ。

●Liars need good memories. ~French proverb

嘘をつくには記憶力がよくなければならない。(フランスのことわざ)

嘘をつくには記憶力がよくなければならない。(フランスのことわざ)

●I’m not smart enough to lie ~Ronald Reagan

私はウソをつくほど賢くない。(ロナルド・レーガン/米大統領)

私はウソをつくほど賢くない。(ロナルド・レーガン/米大統領)

●Great liars are also great magicians. ~Adolf Hitler

偉大な嘘つきとは、偉大な手品師でもある。(アドルフ・ヒットラー/あの人)

偉大な嘘つきとは、偉大な手品師でもある。(アドルフ・ヒットラー/あの人)

★

憐れな籠池氏に捧ぐ。

●One who lies for you will also lie against you. ~Bosnian proverb

あなたのために嘘をつく人は、あなたを裏切って嘘をつく人でもある。(ボスニアのことわざ)

あなたのために嘘をつく人は、あなたを裏切って嘘をつく人でもある。(ボスニアのことわざ)

●I’m not upset that you lied to me, I’m upset that from now on I can’t believe you. ~Friedrich Nietzsche

僕がうろたえているのは、君が嘘をついたからじゃない。これから君のことを信じられなくなったことに、うろたえているんだ。(フリードリヒ・ニーチェ/ドイツの哲学者)

僕がうろたえているのは、君が嘘をついたからじゃない。これから君のことを信じられなくなったことに、うろたえているんだ。(フリードリヒ・ニーチェ/ドイツの哲学者)

★

最近の報道に当惑している人に捧ぐ。

●The men the American people admire most extravagantly are the most daring liars; the men they detest most violently are those who try to tell them the truth. ~Henry Louis Mencken

アメリカ人が最も大声でほめそやすのは、大胆な嘘つきだ。そして、彼らが最も嫌悪するのは、真実を伝えようとする人間だ。(ヘンリー・ルイス・メンケン/アメリカのジャーナリスト)

アメリカ人が最も大声でほめそやすのは、大胆な嘘つきだ。そして、彼らが最も嫌悪するのは、真実を伝えようとする人間だ。(ヘンリー・ルイス・メンケン/アメリカのジャーナリスト)

●People will pay more for lies than for the truth. ~Unknown

人びとは真実よりも嘘のほうに喜んで金を出す。(出典不明)

人びとは真実よりも嘘のほうに喜んで金を出す。(出典不明)

●People do not believe lies because they have to, but because they want to. ~Malcolm Muggeridge

人びとは必要に迫られて嘘を信じるわけじゃない。信じたいから信じるんだ。(マルコム・マゲリッジ/イギリスのジャーナリスト)

人びとは必要に迫られて嘘を信じるわけじゃない。信じたいから信じるんだ。(マルコム・マゲリッジ/イギリスのジャーナリスト)

●Truth is a bitter medicine. That’s why many can’t take it. Many are adapted to sweet things especially the sweet poison of lies and compromises. ~Godwin Delali Adadzie

真実は苦い薬だ。だから多くの人はそれを受け入れることができない。多くの人の口に合うのは甘いもの――特に嘘と妥協の甘い毒薬だ。(ゴドウィン・デラリ・アダズィー)

真実は苦い薬だ。だから多くの人はそれを受け入れることができない。多くの人の口に合うのは甘いもの――特に嘘と妥協の甘い毒薬だ。(ゴドウィン・デラリ・アダズィー)

この警句はなかなか秀逸です。でも、アダズィーさんて誰?と思ったら、上記ページの書き手自身だと気づいて、「やられた」と思いました。

★

すべての人に捧ぐ。

●People never lie so much as after a hunt, during a war or before an election. ~Otto von Bismarck

人が最も嘘をつくのは、狩猟の後、戦争の最中、そして選挙の前。(オットー・フォン・ビスマルク/ドイツ帝国首相)

人が最も嘘をつくのは、狩猟の後、戦争の最中、そして選挙の前。(オットー・フォン・ビスマルク/ドイツ帝国首相)

★

我らが好漢・枝野氏も、こと嘘をつく能力にかけては、安倍氏に遠く及びません。

嘘つきも達人の域に達すると、まったく努力することなく、自在に嘘をつくことができて、さらに自分が嘘をついている自覚すらないそうですから、枝野氏が安倍氏の妙境に達することは、永遠に無理かもしれません。

病膏肓に入る ― 2017年10月15日 20時49分48秒

仏文学者にして古書蒐集家である、鹿島茂氏のことは、以前も触れました。

鹿島氏のフィールドは、主に19~20世紀初頭のフランス古書で、当時の文学や文壇の話題に始まり、さらにはパリを中心とする風俗史全般へとその興味関心は広がり、今やその分野の蔵書に関しては、質・量ともに内外随一である…と聞き及びます。

ただ、その鹿島氏が最近――というよりも随分前から、古書以外にも、いろいろコレクションに励まれていて、その戦果が、『病膏肓(やまいこうこう)に入る―鹿島茂の何でもコレクション』という、かなりえげつないタイトルの本になる程だとは、つい最近まで知らずにいました。そして、本を手に取って、「うーむ、これは…」と、改めて唸ったのでした。

■鹿島 茂

『病膏肓(やまいこうこう)に入る―鹿島茂の何でもコレクション』

生活の友社、2017

『病膏肓(やまいこうこう)に入る―鹿島茂の何でもコレクション』

生活の友社、2017

元は『アートコレクターズ』という雑誌に連載されていた文章をまとめたもので、連載自体は、2011~15年にかけてだそうですから、結構前のことです。

掲載誌の性格によるのか、ここで開陳されているアイテムは、塑像や油彩画、版画など、いわゆる「アート」に分類される品が多いのですが、それだけにとどまらず、空き缶、灰皿、木靴、鉄道模型、ミニカー、人形、はては「世界の独裁者コレクション」のような、もはやフランスともパリとも全く関係ない品も多く登場しており、文字どおり病膏肓に入る感じが濃いです。

★

で、私が何に対して「うーむ、これは…」と思ったかといえば、鹿島氏は、それら雑多のものを蒐集するにあたって、いろいろ「大義」を述べておられるのですが、それを読みながら、何となく背筋に冷たいものが走ったからです。

氏曰く、“これは今度の○○展の肉付けに不可欠のモノだ。これはあの小説に登場する重要なアイテムで、あの小説好きならぜひ手元に置かねば。これは今やレアな品になりつつあるが、値段はまださほどでもない。これをコレクションせずして何とする。これは見た瞬間一目ぼれだった。しかも、こっそり調べたら思わぬ掘り出し物だ。これを買わない手はない”…とか何とか。

鹿島氏はこうも述べています。「ただ、なんでも闇雲にコレクションしているかといえば、そうでもない。私なりにこだわりのあるテーマについてだけコレクションを行なっているつもりなのである」(p.18)

その言葉に、微塵も嘘は感じられません。しかし、言行がどこまで一致しているかといえば、いささか覚束ないところもあります。「要は、何でもよいのではないか…」と、この本を手にした人は思うでしょう。

もちろん、鹿島氏はそうした自身の心の動きについて、かなり自覚的な所があります。氏は本文でも「あとがき」でも、パスカルの言葉を引き合いに出しながら、「コレクターはアイテムを求めているのではない。アイテムの探索という行為を求めているのである。」と繰り返し強調しています。要は、コレクターの心を動かすのは、コレクションの対象物ではなく、むしろコレクティングという行為だ…ということでしょう。

そして、私の背中に走った冷たいものの正体は、鹿島氏の1つ1つの言葉に、あまりにも深く頷く自分がいるという、その事実に対してです。鹿島氏の述べる「大義」に対して、「何を馬鹿なことを」と、一笑に付すのが、世間の健全な常識だと思うんですが、鹿島氏の言葉に思わず身を乗り出してしまう自分に、きわめて危険なものを感じ取ったのです。

★

私ができれば避けたいと思っている光景があります。

よく、「何でも鑑定団」なんかに登場する、まったく統一性のない雑多な骨董に囲まれてニコニコしている男性の図です。ご本人が満足しているのに、傍からイチャモンを付ける必要はまったくないのですが、でも、あれを見て、何となく滑稽で、物悲しい気分になる時があります。昔の遊園地にあった「鏡の部屋」で、歪んだ鏡に映る、自分のおどけた姿を見たときの気分…と言いますか。

★

こんなふうに書くと、何となく殊勝な感じが漂うかもしれません。

「そうか、己の非を悔いて、これからは『何でもコレクション』はやめようと言うのだね。それは結構。天文古書なら天文古書、それだけに集中するのが賢いコレクターの道だよ。何にせよ、生活を破壊してまで、買う価値のあるモノなんて世の中にありはしないからね。当面はこれまで買った未整理品の整理に励んで、不要なものはどしどし処分するがいいさ。さあ、断捨離、断捨離。」

…でも、絶対にそうはできないことは、自分でも分かっています。

だからこそ、鹿島氏の本は危険であり、同時に慰めでもあるのです。

当分はこれを枕元に置いて、繰り返し読むことになるでしょう。

(手元の品と「鹿島コレクション」との共通点はまったくありませんが、唯一、昔の「船舶用ランプ」の項に、アーミラリー・スフィアの話題がありました。このランプはアーミラリーを応用した複数の金属環からできており、どんなに揺れてもロウソクが直立する仕組みになっているそうです。)

-------------------------------------------------------------

▼閑語(ブログ内ブログ)

幼子とは無垢な者であり、未来の象徴です。

そして無垢なるがゆえの深い叡智を感じさせます。

しかし、幼子のごとき大人というのは、いかがなものか。

幼児的万能感に捉われ、幼児的虚言を弄し、幼児的癇癪を起す者に対し、慈父慈母のごとく接することは、少なくとも私には難しいです。

やっぱり大人には大人の智慧と分別というものが自ずとありますし、是非そうあらねばなりません。

リヨンの天文時計 ― 2017年10月17日 20時30分43秒

昨日から冷たい雨が降り続いていましたが、今日はきれいな青空を眺めることができました。明るい日差しが嬉しく感じられる季節になりました。

★

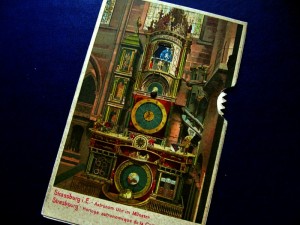

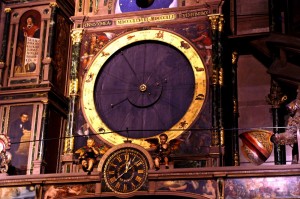

昨日届いた絵葉書。

フランス南部の都市リヨンに立つ、サン・ジャン大聖堂(洗礼者・聖ヨハネに捧げられたカテドラル)に置かれた天文時計です。

この角度から撮影された古絵葉書は無数にありますが、彩色されたものはわりと少ないと思います。

★

まあ、ここは観光名所なので、古絵葉書に頼らなくても、ネットで画像はいくらでも見ることができます。例えば、高精細画像としてパッと目に付いたのは以下のページ。

■Saint Jean Cathedral astronomical clock (by Michael A. Stecker)

あるいは動画だと、以下のものが、時計の細部や動きをよく捉えています。

■Horloge astronomique de St Jean

★

とはいえ、古絵葉書に写った古物には、いっそう古物らしい表情があるというか、何となく奥ゆかしさが感じられます。

この絵葉書、色彩感覚がちょっと独特ですけれど、これは手彩色ではなくて、墨版(黒一色の版)に水色とオレンジの色版を重ねた、3色刷りの石版絵葉書だからこそ生まれた効果です。

当時(1900年代初頭)は、まだカラー印刷の黎明期で、石版に合羽刷り(ステンシル)で色を載せるとか、墨版を網点で仕上げ、そこに石版を3色重ねるとか、仔細に見ると、その技法は実に多様で、これも古絵葉書の1つの鑑賞ポイントだと思います。

★

さて、キャプションによれば、この時計は1572年にニコラス・リッピウス(Nicolas Lippius)という人が作ったと書かれています。

でも、この時計について検索していたら、ウィキペディアの「天文時計」の項には、「リヨンにあるサン・ジャン大聖堂にも14世紀の天文時計が設置」云々の記述があって、「あれ?」と思いました。

そこで今度は英語版を見にいくと、「この大聖堂の天文時計に関する最初の記録は1383年に遡るが、これは1562年に破壊された」とあって、なるほどと思いました。でも更に続けて、「1661年、時計はギヨーム・ヌリッソン(Guillaume Nourrisson)によって再建された」と書かれています。

いったい誰の言うことが本当なのか?

リヨンの天文時計については、この分野の基本文献である、ヘンリー・C.キングの『Geared to the Stars』(1978)にもほとんど触れられておらず、いささか途方に暮れました。

★

が、さらにネット上を徘徊したら、ようやく謎が解けました。

■L' Horloge Astronomique de la Cathédrale Saint-Jean de Lyon

上のページに、この天文時計に関する年表が載っています。

それによれば、時計は1562年に破壊された後、1598年にユーグ・レヴェ(Hugues Levet)とニコラス・リッピウスの2人が再建を成し遂げました(絵葉書の1572年と合致しませんが、これは再建着手の年と、完成年の違いかもしれません)。

ただし、当時の部品で現存するのはごくわずかだ…とも書かれています。

この最初の修復の後、1660年にギヨーム・ヌリッソンが再度修復を行ない、時計はほぼ現在と同様の姿となりました。(英語版ウィキペディアの記述(1661年)とは、ここでまた1年のずれがありますが、物自体が完成した年と、正式にお披露目した年がずれているとか、何かしら理由はあるのでしょう。)

…というわけで、誰が正しいというよりも、それぞれに根拠と言い分があったわけです。要はどこに注目するか、の違いですね。

★

まこと物に歴史あり――。

物だって、人間と同じく、その生い立ちを一言で語ることはできません。そのことを1枚の絵葉書に改めて教えてもらいました。

リヨンの天文時計は、ヌリッソンの修繕後も、18世紀、19世紀、20世紀の3回にわたって工人の手が入り、今に至っている由。やっぱり「物に歴史あり」です。

流れる時の中で天文時計は時を刻む ― 2017年10月19日 21時10分29秒

今日も天文時計の古絵葉書の話題を続けます。

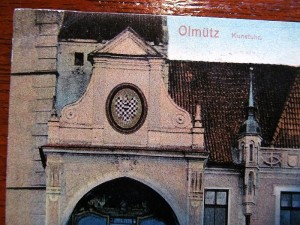

この2枚の絵葉書は同じ天文時計を写したものです。

左は1907年の差出しで、作られたのも同時期でしょう。

右はやや下って、1929年の消印が押されています。でも、写っている人々の服装からすると、もうちょっと古い時代に撮られた写真を元にしているように見えます。

(天文時計に仕込まれたからくり人形を見物する観衆)

印刷技法に関して言うと、1907年の方は前回のリヨンの絵葉書と同じく、黒・水色・オレンジの3色石版。いっぽう1929年の方は、黒の網点(ハーフトーン)印刷に、水色とオレンジの2色の石版を刷り重ねてあります。(いずれの絵葉書も、現代のフォトクローム絵葉書のように、つやつやしていますが、これはニス引きのような表面加工が施されているせいです。)

★

前回、「古絵葉書に写った古物には、いっそう古物らしい表情がある」と書きました。

この絵葉書を見ると、一層そのことを痛切に感じます。

この天文時計は、チェコの歴史都市、オルミュッツ(Olmütz)の町にあります。

ただし、オルミュッツというのはドイツ語による名称で、現在の名乗りはチェコ語で「オロモウツ」。―この名称の変化からも、チェコという国と民族が、周辺の大国の間で絶えず揺さぶられてきた歴史を感じます。

土地の名称ばかりではありません。

実を言えば、このオロモウツの市庁舎に付属する天文時計は、今はもうありません。いや、あるにはあるのですが、この絵葉書のような姿では残っていません。

★

以下、ポスト共産主義の東欧社会を研究している、クリステン・ゴッズィー氏のブログより。

「手元にモラヴィア地方のオロモウツ市で撮った写真が何枚かある。その中には、おそらく1422年に建造された、有名な天文時計の写真も幾枚か含まれている。

1945年の5月、ナチスがオロモウツから撤退する際、彼らはこの中世の時計に火を放ち、破壊した。時計は、チェコスロバキア共産主義体制下の初期に、社会主義的リアリズム様式に基づき再建され、聖人や諸王を表現した以前の聖像は、すべて労働者や農民の像に置き換えられた。

何と融合的な時計だろう!」

1945年の5月、ナチスがオロモウツから撤退する際、彼らはこの中世の時計に火を放ち、破壊した。時計は、チェコスロバキア共産主義体制下の初期に、社会主義的リアリズム様式に基づき再建され、聖人や諸王を表現した以前の聖像は、すべて労働者や農民の像に置き換えられた。

何と融合的な時計だろう!」

(現在の時計の姿。英語版Wikipedia「Olomouc」の項より。上記ゴッズィー氏のページにも、時計の細部を写した写真が載っています。)

★

古い大きな時計。その足下を往来した人々。そして生活の証。

今となっては全てが幻のようです。

そして、ここで再び「物に歴史あり」と思わないわけにはいきません。

ストラスブールの天文時計(前編) ― 2017年10月21日 14時20分35秒

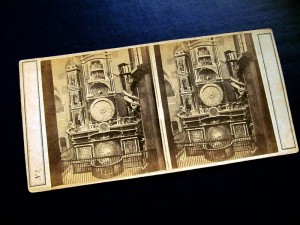

ついでなので、さらに天文時計の話題です。

今日は、たぶんこれまで最も多くの絵葉書が作られ、天文時計としては、プラハのオルロイと並んで、史上最も有名なストラスブール大聖堂のそれです。

と言っても、この天文時計は以前も取り上げました(日付けを見ると、もう10年近く前ですから、本当に嫌になってしまいます)。

■天文時計の古絵葉書

(ほぼ10年ぶりに同じ絵葉書を撮り直しました。)

以前の記事に付け加えることは、ほとんどありませんが、その後、日本語版ウィキペディアにも、「ストラスブール大聖堂」の項目が出来て、天文時計の詳しい説明が簡単に読めるようになったのは喜ばしいです。

★

さて、今回新たに取り上げるのは下の品。

天文時計に憧れながら、私はその実物を一度も見たことがありません。せめて臨場感だけでも味わおうと、19世紀後半のステレオ写真を手に入れました。

でも、勇んでステレオビュアーにセットしたものの、撮影の仕方に問題があるのか、あんまり立体感がなくて一寸ガッカリ。それでもこの臨場感は、現代のそれではなく、19世紀の人の目を借りた臨場感ですから、まさに天文古玩的じゃないでしょうか。

★

このストラスブールでも、ちょっとした発見があったので、そのことをメモ書きします。

(この項つづく)

----------------------------------------------------

▼閑語(ブログ内ブログ)

ゆっくり近づく台風は、恐るべき事態が静かに迫っていることを警告しているかのようです。

それにしても、現政権を支持する人って、どんな人なんでしょう?

ちょっと怖い顔をして、「隣国に舐められてたまるか!」と腕まくりする人とか、国家に自己を投影して、「ニッポン万歳!安倍さん万歳!」と無意味に叫んでいる人とかでしょうか。確かに、ネットで見かけるのは主にそういう人たちです。でも、実際にコアな支持層というと、「株価はやっぱり高い方がいいよね」と、もっぱらそっち方面に関心の強い人とか、「北朝鮮はこわいねー」と漠たる不安を抱えた人たちなのかな…と想像します。

結局、出口の見えない世の中で、みんな不安なのでしょう。

もっとも、近代以降、不安のない時代はこれまでありませんでした。バブルの頃は、「こんなアブクはいつか弾けるに違いない」という不安がありましたし、昭和戦前には、「こんな無謀な拡張路線が、いつまでも続くはずがない」という不安がありました。

でも、ここが歴史のパラドックスですが、不安の強い時代は、人々がその不安を打ち消そうとして、「こんなの屁でもない」とばかりに、むしろ不安の根っこにある行動や事態を、いっそう強化してしまうことがあります。いわゆる虚勢を張るというやつです。そして結果的に、「予言の自己成就」よろしく、当初の不安は的中してしまいます。

昔の不安は、<社会の右肩上がり>と<不確実な未来>を背景に醸し出された不安でした。今の不安は<右肩下がり>と<100%凋落が確実な未来>を背景にしている点が、以前とは違います。

今の日本の課題は多様ですが、すべての根っこにあるのは、人口ピラミッドの不自然な歪みです。その歪みは、10年単位で見たとき、日本という国が確実に苦境に陥ることを告げています。これは舵取りの上手い下手に関わらず必発であり、船頭が下手ならば、さらに国家経済の破綻、社会的セーフティーネットの消失、国家そのものの実質的崩壊が、かなりの確率で生じます。

ここで上記の教訓に学ぶならば、「少子高齢化なんて屁でもない」と強がるのは、最もよくないことです。この件は、不安に蓋をせず、正しく畏れなければなりません。

この件については、自民党はもちろん、私が推す立憲民主党も、十分論を展開しているようには見えないのですが、この掛け値なしの難局を前に、嘘とでたらめにまみれた人々に舵取りを任せるのは、まことに危険極まりないことだと思います。

ストラスブールの天文時計(後編) ― 2017年10月22日 08時15分36秒

ストラスブール大聖堂の天文時計のつづき。

この中世ムード満点の天文時計は、実際には1838年の完成ですから、中世どころか、むしろ近代の作です。でも、これは1574年に完成した先代(2代目)の天文時計の外観を、かなり忠実に再現しているので、やっぱり相当古風は古風です。

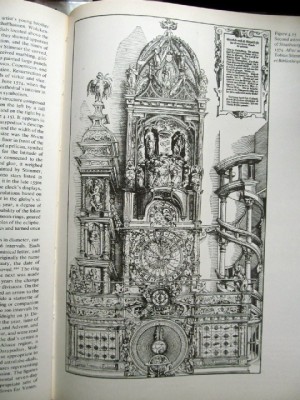

(ストラスブールの2代目天文時計。この時計の装飾を手がけた、シュティンマー兄弟による同時代の版画。H.C.Kingの『Geared to the Stars』より)

この2代目の天文時計は、そこに“或る人物”が描かれたことによって、14世紀に作られた初代とは、隔絶した存在となりました。これが中世ではなく、確かにルネサンスの産物であることを雄弁に物語る、その人物とは、ニコラウス・コペルニクス(1473-1543)。

カトリックの大聖堂に、堂々とコペルニクス像が描かれたことに、少なからず驚きますが、コペルニクスの地動説が、カトリックではっきりと異端視されるようになったのは、17世紀のガリレオの時代になってからだと聞けば、ことさら異とするに足りないのかもしれません。

上の版画に目をこらすと、たしかに左下のほうに、それらしい人がいます。

では、3代目の天文時計ではどうかと思って写真を見たら、以前よりも一段高い位置に、やっぱりコペルニクスがいました。(なお、その下の、元コペルニクスがいた場所にいるのは、3代目の製作者であるジャン=バティスト・シュヴィルゲ(Jean-Baptiste Schwilgué、1776-1856)だそうです。)

(画面左上に注目。英語版Wikipedia、「Strasbourg astronomical clock」の項より)

そして、2代目天文時計の中央に鎮座し、古人の目を奪ったアストロラーベ式文字盤は、3代目になると、惑星の運行を直接表現した、巨大なオーラリーに改変されていることが分かります。

★

古風な天文時計こそ、かつての最新テクノロジーであり、当時最先端の宇宙論を人々にアピールするツールでもありました。

現代の技術で、現代の宇宙論を表現した、巨大な天文時計が作られ、都市ごとにデザインを競う…なんていう風になったら、ちょっと素敵ですね。(でも今は、科学博物館やプラネタリウムが、その役割を担っているのかもしれません。)

★

さあ、天が動くか地が動くか、ひとつ投票に行って来ましょう。

満ちては欠ける月を眺めて ― 2017年10月23日 08時30分23秒

プラハのオルロイのような壮麗な天文時計が手に入ればいいのですが、なかなかそんな訳にもいきません。でも、せめて「空気」だけでもと思い、プラハの業者からこんなものを送ってもらいました。

時計のオプショナルな機能として、その日の月の欠け具合を表示する「ムーンフェイズ機能」というのがありますね。たいていは、文字盤の隅っこに扇形の窓が開いていて、そこから月がどれぐらい顔を覗かせるかで、満ち欠けを表示するというものです。

ムーンフェイズ機能を備えた時計は、世の中にたくさんあるでしょうが、それをこんな風に文字盤のど真ん中に据えたものは、わりと少ないんじゃないでしょうか。この「お月様中心主義」は素敵だと思いました。

これは旧東ドイツの時計メーカー、ルーラ(ruhla)社の製品です。

ルーラ社は、東ドイツの崩壊とともに閉鎖されましたが、この懐中時計は、その終末期に近い1980年代のものと聞きました。

裏面の幾何学的なデザイン感覚にも、何となく旧共産圏の匂いがします。

------------------------------------------------

▼閑語(ブログ内ブログ)

選挙が終わって、「うーむ…」と考えています。

もちろん、自民党政治を批判してきた私としては、少なからず面白からぬ気分であり、台風一過の爽やかな空さえ恨めしいですが、私のつまらない個人的感慨は脇に置いて、この間(かん)に1つ気づいたことがあります。

たぶん、自民党に票を投じた多くの善良な人々は、「この『今』が続いてほしい」、「この平穏な日常を守ってほしい」という気持ちで自民党を支持したと思います(これは身近な人と言葉を交わす中で、感じ取ったことです)。まあ、「保守」政党の看板を掲げてるんですから、当り前といえば当たり前です。

でも、私は「この『今』を壊されないように」、「この平穏な日常を守るために」、安倍氏への批判を強めていました。そこにどうも深い行き違いと、根本的に噛みあわないものがあったように思います。

★

この先、保守政党による革新的な動きが次々起こることを憂えます。

そして『今』とは、およそ懸け離れた国の姿が現出することを恐れます。

(既に「ちょっと前」とは、ずいぶん違う国になっています。)

月明かりの道化師 ― 2017年10月24日 20時54分54秒

ゆうべの仕事帰り、くっきりした三日月が、紫紺の空に浮かんでいるのが見えました。そして西の地平線上に、黒々とした雲が、まるで山並みのようにそびえ、なんだか自分が、見知らぬ山国の町を歩いているような、不思議な気分になりました。

月を眺めて、思いを癒やし、そして思いを凝らす――。

本当に月は良き隣人です。

★

月を描いた紙物を物色していると、ときどき「月にピエロ」の画題に出会います。

(月にピエロのトランプ。eBayの商品写真を寸借)

あれは歴史的にいろいろな意味合いがあると思うのですが、その一つのイメージ源が、フランス古謡の「月の光に(Au clair de la lune)」であるらしいことに気づきました。その愛らしい歌は、例えば下のリンク先で聞くことができます。

そして、

Au clair de la lune,

Mon ami Pierrot,

Prête-moi ta plume

Pour écrire un mot.

月の光に、

わが友ピエロ、

君のペンを貸しておくれ、

一言書きとめるために。

Mon ami Pierrot,

Prête-moi ta plume

Pour écrire un mot.

月の光に、

わが友ピエロ、

君のペンを貸しておくれ、

一言書きとめるために。

…で始まる歌詞とその訳は、すべてウィキペディア『月の光に』に掲載されています。

歌全体の流れでいうと、ピエロは単なるダシで、その後に続く恋の成就こそ眼目なのですが、心優しきピエロがさりげなく恋人を導くところに、ピエロという存在の真価(と孤独)はあるのでしょう。

★

その『月の光に』の、ちっちゃな手回し式オルゴール。

この月の絵の箱は、売り手がインクジェットプリンタで作った間に合わせのもので、肝心なのはこちらの本体です。

心がささくれ立っているときなど、暗い部屋でこのオルゴールを静かに回すと、ちょっと気持ちが優しくなれる気がします。

月に消えた若者 ― 2017年10月25日 22時14分43秒

月に照らされ、ピエロと少女は ― 2017年10月27日 21時01分57秒

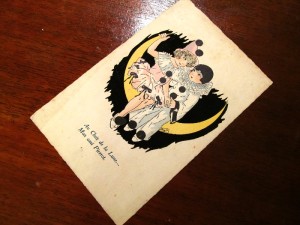

これまた『月の光に』を主題にした可愛いカード。

1900年頃のクロモ。フランスのアルラット(Arlatte)社が販売していた、「チコレ・ブルゥ・アルジャン」の宣伝用カードです。

チコレとは、あの野菜の「チコリー」のこと。ここでは、その根を加工したハーブ、ないしお茶の代用品を意味します。(カードに書かれたレシピを見ると、牛乳で煮出して飲むと美味だとか。)

で、この6枚セットのカード、最初は例の歌詞をそのまま載せていると思ったのですが、よく見ると歌詞どおりなのは、歌の一番だけで、二番以降はぜんぜん違う文句になっていました。

しかもカードの正しい配列は、今もって謎です。

あまり自信はありませんが、以下腕組みして推理した順番で載せます。

★

(以下、カードは左→右の時系列で配列)

J'écris un poème ou l'on trouvera un plaisir extrême

quand on le lira.

僕は詩を書くぞ。

読んだらみんなが大喜びするような詩を。

Au clair de la lune mon ami pierrot,

Prête-moi ta plume pour écrire un mot.

「月明かりのピエロくん、

どうか君のペンを貸しておくれ。

言葉を書き留めるために。」

quand on le lira.

僕は詩を書くぞ。

読んだらみんなが大喜びするような詩を。

Au clair de la lune mon ami pierrot,

Prête-moi ta plume pour écrire un mot.

「月明かりのピエロくん、

どうか君のペンを貸しておくれ。

言葉を書き留めるために。」

〔※…と、我が身を詠っている場面だと解釈しました。〕

Ma chandelle est morte, Je n'ai plus de feu.

Ouvre-moi ta porte, pour l'amour de Dieu.

ああ、ろうそくが消えてしまった。

点(とも)す火が何もない。

後生です、どうかこの戸を開けてください。

Je n'ouvre pas ma porte à un vieux savetier

qui porte la lune dans son tablier.

靴直しのお爺さんなんかに、この戸は開けないわ。

前掛けにお月様しか入ってない靴直しにはね。

Ouvre-moi ta porte, pour l'amour de Dieu.

ああ、ろうそくが消えてしまった。

点(とも)す火が何もない。

後生です、どうかこの戸を開けてください。

Je n'ouvre pas ma porte à un vieux savetier

qui porte la lune dans son tablier.

靴直しのお爺さんなんかに、この戸は開けないわ。

前掛けにお月様しか入ってない靴直しにはね。

〔※「齢とった靴屋un vieux savetier」には、何かフランス語の含意があると思うのですが詳細不明。後段は「月明かりに照らされた」の意で、要するに「空っぽの」前掛けということかな…と思います。〕

Mais j'ouvre la porte au bon pâtissier

qui a des brioches dans son tablier.

でも、おいしいパティシエさんなら、この戸を開けてあげましょう。

前掛けに甘いブリオッシュを入れたパティシエさんならね。

Au clair de la lune mon ami pierrot,

Mangeons ces brioches sans en souffler mot.

月明かりのピエロさん、

さあ、ブリオッシュを食べましょう。

言葉は御無用。

qui a des brioches dans son tablier.

でも、おいしいパティシエさんなら、この戸を開けてあげましょう。

前掛けに甘いブリオッシュを入れたパティシエさんならね。

Au clair de la lune mon ami pierrot,

Mangeons ces brioches sans en souffler mot.

月明かりのピエロさん、

さあ、ブリオッシュを食べましょう。

言葉は御無用。

★

ピエロはいわば「月光派」の巨頭で、人間の品等でいうと至極上等の部だと思うのですが、それでもこんなふうに詩人たることを辞め、お菓子を頬張ってヤニ下がっているのを見ると、人間はやっぱり月にはなりきれんなあ…と思います。

★

ときに、このカードにはもう1つ不思議な点があります。

それはパリの有名百貨店「ボン・マルシェ」が、これと寸分たがわぬデザインのカードを配っていることです(そちらにはお月様の顔に「Au Bon Marché」の文字が刷り込まれています)。あるいは両者のコラボなのかもしれませんが、チコリーと百貨店では、いかにも対がとれていません。

いったい背後にいかなる事情があるのか?

いささか謎めいた感じが漂いますが、思えばこれまた人間臭い話ではあり、孤高の月のあずかり知らぬところでしょう。

最近のコメント