中世趣味とブックデザイン ― 2018年05月02日 06時57分31秒

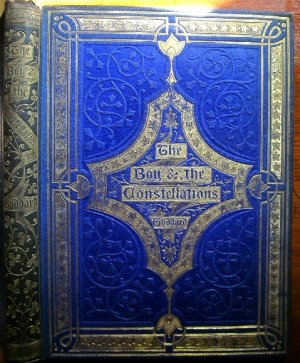

そういえば、ヴィクトリア時代の本の装丁って、その前にもその後にも見られない、独特のデザイン感覚がありますよね。工芸品のような…というか、よく言えば繊細華麗、悪く言えば装飾過多。あれもまた、19世紀人の「中世趣味」の発露かもしれんなあ…と気づきました。

この青金の美しい本は、まさにその好例。

■Julia Goddard(著)、A.W. Cooper(挿絵)

The Boy and the Constellations.

Frederick Warne(London)、1866. 137p.

The Boy and the Constellations.

Frederick Warne(London)、1866. 137p.

19世紀半ばに出た児童書です。

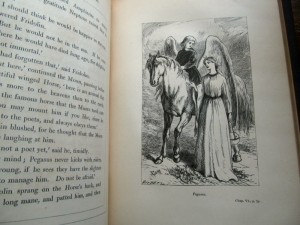

内容は、詩人の心を持った少年・フリドリンが、月の女神に導かれて星の世界を旅し、各星座からじかに「あのとき私は…」と、星座神話を聞かせてもらうというお話。

銀と真珠の色を帯びた美しい月の女神は、フリドリンに天界の寒さを防ぐマントを優しく掛け、有翼の獅子と豹が引くチャリオットに乗せると、はるか空の高みを目指して出発します。まず大熊と小熊を訪ねたあと、彼らは次々に星座キャラクターのところに赴きます。

すばらしい空の旅は、最後にフリドリンの家に戻ったところで終わります。

フリドリンは月と別れるのが悲しくて、何か言おうとするものの、言葉になりません。でも、彼が何を言いたかったのか、月にはちゃんと分かっています。そして、「きっとまた会いに来るわ、詩人君…(I will come again to thee, thou poet-child.)」と言い残して、遠くに去っていくのでした。

妙に甘ったるい話ですが、何となく「銀河鉄道999」の祖型みたいな感じもします。

★

それにしても、何とデコラティブな本なのでしょう。

天地と小口に金を施した「三方金」の造りが、また艶やかです。

★

ときに、この本で「おや?」と思ったのは、主人公のフリドリンが、ドイツの少年として設定されていることです。この本は、別にドイツ語の原作があるわけではなくて、純粋にゴダード女史の創作なのですが、作者によれば、“魔物や幽霊は、イングランドのような明るい南の土地よりも、ドイツのハルツ山脈や「黒い森」にこそ似つかわしい。そして、彼の地の子供は、イギリスの子供よりも、不思議な存在にいっそう心が開かれている”ので、ことさらドイツの少年を主人公にしたんだそうです。

ブラム・ストーカーの『吸血鬼ドラキュラ』が出たのは、19世紀も末の1897年のことですが、あれも東欧ルーマニアこそ、ホラーの舞台にふさわしいという考えがあってのことでしょう。そして、ルーマニアほどではないにしろ、イギリス人にとって海の向こうのドイツは、怪奇と幻想により近く感じられた…というのが、ちょっと面白かったです。

まさに「神秘とは遠くにありて思うもの」ですね。

コメント

_ S.U ― 2018年05月02日 20時54分39秒

_ 玉青 ― 2018年05月03日 07時15分00秒

上の記事は、筆の弾みで、ヴィクトリア時代のブックデザインを全て中世趣味に引き付けて書いていますが、実際はそれほど単純でもなさそうです。ただ、ラファエル前派なんかの影響を窺わせる本は確かに目につきますし、そういうのはいかにも中世趣味だなあ…と感じます。(当時はブックデザイナーの地位が低かったせいか、一部の例外を除いて、ブックデザイナーの名前は不明のことが多いようです。したがって、その美術修行の背景も残念ながら、よくは分からないですね。)

ドイツの絵画に関していえば、19世紀初頭にフリードリヒとか、ルンゲとか、ドイツロマン派と称される画家たちが登場して、中世趣味や神秘的象徴性に富んだ佳作を生み出して、大いに気を吐きました。この動きは、世紀末の象徴主義はもちろん、19世紀半ばのラファエル前派にも完全に先行するもので、そのルーツと見なせるものですから(実際の影響-被影響関係は不勉強で知りません)、中世的な典雅さに関して、ドイツもそう見劣りはしないかも…です。

ドイツの絵画に関していえば、19世紀初頭にフリードリヒとか、ルンゲとか、ドイツロマン派と称される画家たちが登場して、中世趣味や神秘的象徴性に富んだ佳作を生み出して、大いに気を吐きました。この動きは、世紀末の象徴主義はもちろん、19世紀半ばのラファエル前派にも完全に先行するもので、そのルーツと見なせるものですから(実際の影響-被影響関係は不勉強で知りません)、中世的な典雅さに関して、ドイツもそう見劣りはしないかも…です。

_ S.U ― 2018年05月03日 08時43分14秒

この時代の絵画は、どうもフランス印象派に目がいきがちだと思いますが、それだけで済ませてはいけないということだろうと思います。当時のイギリスの芸術家には、フランス印象主義くそくらえ、という気概の反映もあったのではないでしょうか。

_ 玉青 ― 2018年05月04日 22時29分42秒

現実は常に多面的ですから、一方にはこんな動きもあったみたいですよ。

http://www.art.tokushima-ec.ed.jp/srch/srch_art_detail.php?pno=5&no=3&no2=249

http://www.art.tokushima-ec.ed.jp/srch/srch_art_detail.php?pno=5&no=3&no2=249

_ S.U ― 2018年05月05日 08時30分28秒

ご紹介ありがとうございます。

このような意識的、計画的な交流があったということは、いろいろと葛藤があったということなのだと思います。

このような意識的、計画的な交流があったということは、いろいろと葛藤があったということなのだと思います。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

当時のドイツは、普墺戦争があって、鉄血宰相がいて、こんな優雅なことは全然なかったと思いますが、勝手な「良いとこ取り」でしょうか。