続・東大発ヴンダーの過去・現在・未来…西野嘉章氏の軌跡をたどる(7) ― 2013年05月03日 11時56分46秒

ゴールデンウィークも後半に入り、相変わらず良い天気です。

私の方はなんの予定もなく、記事の方もなんだかよく分からないまま続いています。

★

ここで、ちょっと目先を変えて、ダイオンその人に目を向けてみます。

これは、前回書いたような疑問に直接答えるものではないにしろ、それを考えるヒントになるものと思います。

私の方はなんの予定もなく、記事の方もなんだかよく分からないまま続いています。

★

ここで、ちょっと目先を変えて、ダイオンその人に目を向けてみます。

これは、前回書いたような疑問に直接答えるものではないにしろ、それを考えるヒントになるものと思います。

ダイオンの作品観や制作意図、創作史等は、以下の本にまとめられています。

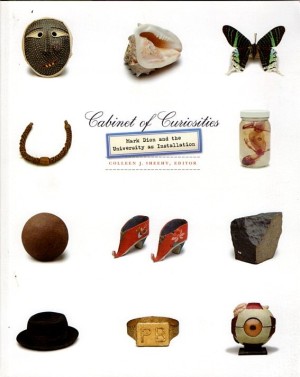

■Coleen J. Sheehy(編)

Cabinet of Curiosities: Mark Dion and the Universitiy as Installation.

University of Minnesota Press, 2006

ダイオンは、東大のミクロコスモグラフィア展に先立って、オハイオ州立大学ウェクスナー芸術センター(1997)や、ミネソタ大学ワイスマン美術館(2000)でも、大学が秘蔵(あるいは死蔵)している学術資料を使って、驚異の部屋をテーマにしたインスタレーションの展示を行っています。上の本は、その一連の活動を回顧的にまとめたものです。

(The nine cabinets of Mark Dion: Cabinet of Curiosities. ミネソタ大学ワイスマン美術館。出典:http://nevolution.typepad.com/theories/2010/06/mark-dion.html)

残念ながら、私の英語力だと理解しがたいところも多いのですが、パラパラ見て何となく分かったのは、彼は「世界(世界そのものと、それに関する人間の知識)」を目に見える形で表現することや、ミュージアムの歴史を相対化することに関心があり、その手段として、かつてのヴンダーカンマーを参照しているということ、そして、ヴンダーカンマーは「科学の揺籃期」と同時に「魔術の死」をも表現しているがゆえに面白いと考えていることです。そう言われると、なるほど…と思える点が多々あります。

残念ながら、私の英語力だと理解しがたいところも多いのですが、パラパラ見て何となく分かったのは、彼は「世界(世界そのものと、それに関する人間の知識)」を目に見える形で表現することや、ミュージアムの歴史を相対化することに関心があり、その手段として、かつてのヴンダーカンマーを参照しているということ、そして、ヴンダーカンマーは「科学の揺籃期」と同時に「魔術の死」をも表現しているがゆえに面白いと考えていることです。そう言われると、なるほど…と思える点が多々あります。

★

以下に適当訳するのは、オハイオ州立大学のビル・ホリガンとの対話の中で、ダイオンが語った言葉で、2003年現在での意見です(上掲書所収)。さらに10年経った現在では、また違ったパースペクティブを彼は持っているかもしれませんが、一応彼の肉声として挙げておきます。

まずは彼が驚異の部屋に取り組み始めたころの世間の有様と、その後の状況について(以下、改行は引用者。自分へのメモとして註も付けておきました)。

「1990年代の初め、つまり僕が古いコレクションに関するいろんなアイデアに興味を持ち始めたころからすると、文化的状況はいろいろと興味深い変化を遂げたね。

当時、驚異の部屋という事象を扱った本は、ほんの少ししか出ていなかったし、そのわずかな例外にしたって、見つけるのがとても難しくてね。古いコレクションに関心を示す人もごく少なくて、その最大の例外が、ロサンゼルスのジュラシック・テクノロジー博物館にいたデイビッド・ウィルソンとその仲間たちさ[1]。デイビッドの献身と才能に刺激を受けたのは、僕だけじゃなくて、「美術界“art world”」の周辺にいたアーティスト全てがそうだったと思う。ロザモンド・パーセルの仕事も重要だったね[2]。

もちろん、ヨーロッパに目を向ければ、ジャン=ユベール・マルタンが企画したシャトー・ドワロンもあったし[3]、カール・エルンスト・オストハイム美術館におけるミヒャエル・フェールの取り組みとか[4]、ゲルハルト・テーヴェンが始めた「サロン」誌とサロン出版社の事業なんかもあった[5]。

今では、驚異の部屋というパラダイムも、本当にありふれたものになったようだね。この話題を取り上げた、たくさんの学術的な、あるいは一般向けの著作が出ているし、通俗的なヴィジュアル本(coffee-table art book)まであるぐらいだから。

〔驚異の部屋という〕このモデルは既に歴史のゴミ箱から救い出されたと言い切っていいんじゃないかな。スミソニアンのように、きわめて公的でお堅い機関ですら、驚異の部屋を取り上げようとしたぐらいだし。このモデルのいろいろな側面を復活させたいと望んだ我々の目標は、ある程度達成されたように思う。

でも、こういう驚異の部屋との向き合い方は、たいてい驚異の部屋の単なる模倣というか、驚異の部屋を生きた存在ではなしに、歴史的モデルとして組み立てているに過ぎないよ。たぶん、これまでの実践パターンではまだ実現できていない、自由な開放感(openness)とか、幻想味と驚異の念とか、力動感とかが残されている限り、オハイオ州立大学やミネソタ大学、あるいは東大の各プロジェクトが発展させてきた手法を、今後も用いる正当な理由は依然あるのだろうね。」 (上掲書pp.41-42)

(ダイオンの声に耳を傾けながら、この項つづく)

[註1]

▼David Wilson と Museum of Jurassic Technology については、以下の本に詳しい。

ローレンス・ウェシュラー(著)、大神田丈二(訳)、『ウィルソン氏の驚異の陳列室』(みすず書房、1998)。

以下は、同書裏表紙の紹介文より。

「〔…〕屍に釘のような菌を生やす大きな蟻、物体を貫通するコウモリ、人間の角、トーストの上で焼かれたハツカネズミ…ここを訪れる者は二つのワンダーの間に捉えられてしまう。展示物に対する驚きと、どれが本物なのだろうという疑いの間に。

この博物館を創ったデイヴィッド・ウィルソン氏が求めるのも、驚異の感覚そのものなのだ。人間の真の想像力を生み出す驚きの感覚、そして、これこそは近代の黎明期に西欧の各地に数多く存在した「驚異の部屋」と呼ばれるコレクションの、まさに動機となるものだった。〔…〕」

▼ジュラシック・テクノロジー博物館公式サイト http://mjt.org/

[註2]

▼Rosamond Wolf Purcell は写真家、コラージュ作家。本人の公式サイト(http://rosamondpurcell.com/)はまだ工事中の模様。そのトップページを飾る、以前ネットで見てギョッとした↓の画像は、彼女のコラージュ作品らしい。

▼パーセルについては、以下のページにも関連記述あり。

http://www.erraticphenomena.com/2008/09/rosamund-wolff-purcells-forgotten-t.html

http://www.erraticphenomena.com/2008/09/rosamund-wolff-purcells-forgotten-t.html

[註3]

▼フランスのポワトーにある15世紀に建てられた城館、「Château d'Oiron」は、1993年以降、「Curios & mirabilia(好奇心と驚異)」をテーマにした現代美術の展示場となっている。そのディレクターであるJean-Hubert Martinは、1989年にポンピドゥ・センターで開催された、「大地の魔術師たち」展の企画をしたことで有名。

*参照ページ

http://artscape.jp/artword/index.php/%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%89%E3%83%AF%E3%83%AD%E3%83%B3

▼シャトー・ドワロン公式サイト http://www.oiron.fr/index.html

[註4]

▼Karl Ernst Osthaus Museum はドイツのハーゲンにある現代美術専門の美術館。Dr. Michael Fehrは現館長。1990年以降、その収集テーマは、「自然界の関係(natural relations)」、「歴史の自覚(awareness of history)」、「瑣末な機械(trivial machines)」、「性役割(gender)」、「ミュージアムのミュージアム(museum of museums)」に特化しており、最後のテーマを具現化するものとして、「ジュラシック・テクノロジー博物館ドイツ分館」の看板も掲げている。

*参照ページ

http://www.thebestinheritage.com/presentations/2003/karl-ernst-osthaus-museum-hagen,132.html

▼カール・エルンスト・オストハウス美術館公式サイト

http://www.osthausmuseum.de/web/de/keom/index.html

[註5]

▼雑誌「Salon」は、Gerhard Theewenが、まだデュッセルドルフ芸術学院彫刻科に在学していた1977年に始めた美術雑誌。1993 年に終刊。その後、テーヴェンは1995年に美術書専門のSalon Verlag 社を設立。同社はマーク・ダイオンの本も複数手掛けている。

*参照ページ

http://www.artists-pub.eu/presentations/publishing-houses/salon-verlag-edition/

▼Salon Verlag & Edition 公式サイト http://www.salon-verlag.de/

最近のコメント