ヴェルサイユ、科学、ジャポニスム ― 2013年12月22日 09時30分12秒

連想尻取り式に三題話を続けます。

★

2010年から2011年にかけて、ヴェルサイユで「ヴェルサイユ宮殿における科学と好奇心」という展覧会が開かれていました。17~18世紀の宮廷における、科学の営みと科学者の生態をテーマにした催しです。

私は図録を見てその内容を想像するぐらいですが、今検索してみたら、CGを多用した360度の巨大パノラマ動画の上映があったり、ずいぶん斬新かつ意欲的な展示だったようです。

■関連動画 exposition "Sciences et curiosités à la cour des Versailles"

http://www.youtube.com/watch?v=H8UKUhCh64k

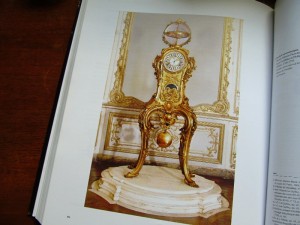

で、その図録の中身なんですが、ヴェルサイユというぐらいですから、当然こういうロココチックなものも登場します。

(18世紀半ばの天文時計)

★

しかし、図録の中で私が最も目を奪われたのは、科学と日本趣味が奇怪な融合を見せた一連の科学機器です(以下、装置の名称は適当な仮訳です)。

(上から アルキメデスの螺旋、二重ネジ式プレス、三斜路実験台)

むう、高台寺蒔絵風のこのデザインはいったい…?

19世紀後半、ジャポネズリーやジャポニスムがフランスの美術界を席捲するほぼ1世紀前、こういうベタな日本趣味が彼の地でもてはやされ、しかもそれが科学と結びついていたとは驚きです。

図録には、他にもこの手のモノがごろごろ出てきます。

(真空ポンプ、羅針盤)

(間欠噴水、圧縮噴水)

(左上から時計回りに、人工眼球〔眼球の構造を模した光学装置?〕、燃焼ポンプ、遠心分離機、水ポンプ)

ちょっと中国趣味の混じっているモノがあるのはご愛嬌。

何だか時代劇で、殿様が腰元相手に妙な実験に興じている光景が目に浮かびますが、日本の殿様ならぬ、フランスの王様がこんなものを愛好していたと聞くと、ローエルが言うように、フランス人と日本人の精神構造は似ているのかなあ…と一瞬思います。

しかし、よくよく聞いてみれば、これら一連の物理実験機器は、ノレー神父(Jean Antoine Nollet、1700-1770)という、聖職者にして科学者だった人物の手になるもので、当時の普遍的なデザインというよりは、彼の個人的嗜好のようです。

(ノレーは、パリ大学の初代実験物理学教授になった人で、「ライデン瓶」の名付け親。日本では「百人おどし」の名で知られる静電気実験の発案者でもあるそうです。)

(ノレー神父)

ともあれ、こういう品を見せられると、ヴェルサイユがちょっとだけ身近に感じられるのは確かで、王様の白いかつらを取って、代わりに茶筅まげを結わせてみたくなったりします。

コメント

_ S.U ― 2013年12月23日 08時10分52秒

_ 玉青 ― 2013年12月23日 10時30分23秒

寛政の改革前、安永・天明時代というのは、まさに日本のロココだったのかもしれません。東西ほぼ同時期に、ああいう駘蕩たる気分が世を覆っていたのは興味深い点です(その一方で飢饉など民の窮乏もありましたが)。

デザイン感覚についてはよく分かりませんが、東西の向きは逆にしろ、いずれもサロン的な異国趣味が流行っていた点で共通するものがありそうですし、南画や煎茶の流行というのは、一種の日本版シノワズリかもしれませんね。

>蒔絵入りで重厚なデザインのリモコン付き自動赤道儀

そういえば、最近はこういう↓和風スチームパンクが流行っているそうですから、そういう方向で商品化したら、一部では熱狂的な支持を得るかもしれませんよ(私も欲しいかも)。

http://www.jhatime.com/?pid=15290671

デザイン感覚についてはよく分かりませんが、東西の向きは逆にしろ、いずれもサロン的な異国趣味が流行っていた点で共通するものがありそうですし、南画や煎茶の流行というのは、一種の日本版シノワズリかもしれませんね。

>蒔絵入りで重厚なデザインのリモコン付き自動赤道儀

そういえば、最近はこういう↓和風スチームパンクが流行っているそうですから、そういう方向で商品化したら、一部では熱狂的な支持を得るかもしれませんよ(私も欲しいかも)。

http://www.jhatime.com/?pid=15290671

_ S.U ― 2013年12月25日 08時27分13秒

>和風スチームパンク

この腕時計は、確かに日本風ですね。デザインが渋いので、私は化政時代の製と見ました(笑)。

フランス製で一つ気になったのは、「三斜路実験台」です。この言葉は、検索で天文古玩さん以外はひっかからないので、玉青さん訳だと思うのですが、フランス語、英語ではなんと呼ぶのでしょうか。私は、このような若者向け演示実験装置が古くからあったというので驚きました。現代では、科学展示などで木を切って大きなのを自作しているところもあるようです。写真のもののサイズはわかりますでしょうか。これは、私の理解では、直線路、円弧路、サイクロイド路の三斜面を、玉を転がして競争させるというもので、ある程度の大きさがないと勝負が見にくいものと思います。

サイクロイドの諸定理は、ホイヘンス以来、天文学者や物理学者の間では、広く知られていたものと思いますが、とにかくその一般向けの演示実験装置が古くから存在したのは価値あることだと思います。現代人も負けていられないと思いました。

この腕時計は、確かに日本風ですね。デザインが渋いので、私は化政時代の製と見ました(笑)。

フランス製で一つ気になったのは、「三斜路実験台」です。この言葉は、検索で天文古玩さん以外はひっかからないので、玉青さん訳だと思うのですが、フランス語、英語ではなんと呼ぶのでしょうか。私は、このような若者向け演示実験装置が古くからあったというので驚きました。現代では、科学展示などで木を切って大きなのを自作しているところもあるようです。写真のもののサイズはわかりますでしょうか。これは、私の理解では、直線路、円弧路、サイクロイド路の三斜面を、玉を転がして競争させるというもので、ある程度の大きさがないと勝負が見にくいものと思います。

サイクロイドの諸定理は、ホイヘンス以来、天文学者や物理学者の間では、広く知られていたものと思いますが、とにかくその一般向けの演示実験装置が古くから存在したのは価値あることだと思います。現代人も負けていられないと思いました。

_ 玉青 ― 2013年12月25日 20時10分42秒

お見込みのとおり「三斜路実験台」は苦し紛れの訳で、原語は「plan incline à 3 rainures」です。直訳すれば「3本の溝を持った傾斜面」でしょうか。サイズは高さ42.5cm、幅70.5cmと記載されています。円弧とサイクロイドの速度差が微妙な気もしますが、音色の違う鐘を鳴らすとか、ゴールに工夫がしてあったのかもしれません。

ときに最速降下問題。その数学的なあれこれは、あっさり私の理解を超えてしまいますが、問題としてはこれ以上ないというぐらい単純な、それこそ幼児でも理解できる(公園に行けば体感もできる)ほどなのに、その背後に玄妙なコトワリが潜んでおり、多くの偉人が解決に知恵をしぼった…という事実に感銘を受けます。(ひょっとして森羅万象みなそうかもしれませんが、最速降下問題はそれを分かりやすく教えてくれるところが偉いと思いました。)

ときに最速降下問題。その数学的なあれこれは、あっさり私の理解を超えてしまいますが、問題としてはこれ以上ないというぐらい単純な、それこそ幼児でも理解できる(公園に行けば体感もできる)ほどなのに、その背後に玄妙なコトワリが潜んでおり、多くの偉人が解決に知恵をしぼった…という事実に感銘を受けます。(ひょっとして森羅万象みなそうかもしれませんが、最速降下問題はそれを分かりやすく教えてくれるところが偉いと思いました。)

_ S.U ― 2013年12月25日 21時42分45秒

>「plan incline à 3 rainures」

ご教示ありがとうございます。このフランス語やそれに似た英語で画像検索してみましたが、この装置はそんなに引っかからないし、またそのようなのが引っかかっても、特に定まった名前は見当たらないようです。そんなに多く作られているものではないのかもしれません。おっしゃるように、小さな物だと、円弧とサイクロイドではそんなに差がでないので、効果的に演示実験にならなかったのかもしれませんね。昔は、高速ビデオ撮影もないですし、ベルで聞き分けられるほどの時間差も出たかどうか。

でも、いずれにしても、力学の演示装置として貴重な例だと思うので、機会があればまた歴史を調べてみたいです。

>最速降下問題

素朴で幼稚そうに見える問いかけの答えが必ずしも簡単なわけではなく、まさしくそこに「玄妙なコトワリ」が潜んでいる、というのが、数学や物理の醍醐味ですね。逆に、複雑げに見える問題がアッと一刀両断に解けてしまうのも同じ物事の両面で学ぶ人の気持ちの良いところです。そういうことを幼少の人たちに(もちろん大人もですが)感じてもらうだけでこういう演示実験装置は価値があると思います。

もう一つ、「三斜路実験台」のおまけの効用として、「直線斜路、円弧路、サイクロイド路」を三べん繰り返す早口言葉...というのはどうでしょうか。

ご教示ありがとうございます。このフランス語やそれに似た英語で画像検索してみましたが、この装置はそんなに引っかからないし、またそのようなのが引っかかっても、特に定まった名前は見当たらないようです。そんなに多く作られているものではないのかもしれません。おっしゃるように、小さな物だと、円弧とサイクロイドではそんなに差がでないので、効果的に演示実験にならなかったのかもしれませんね。昔は、高速ビデオ撮影もないですし、ベルで聞き分けられるほどの時間差も出たかどうか。

でも、いずれにしても、力学の演示装置として貴重な例だと思うので、機会があればまた歴史を調べてみたいです。

>最速降下問題

素朴で幼稚そうに見える問いかけの答えが必ずしも簡単なわけではなく、まさしくそこに「玄妙なコトワリ」が潜んでいる、というのが、数学や物理の醍醐味ですね。逆に、複雑げに見える問題がアッと一刀両断に解けてしまうのも同じ物事の両面で学ぶ人の気持ちの良いところです。そういうことを幼少の人たちに(もちろん大人もですが)感じてもらうだけでこういう演示実験装置は価値があると思います。

もう一つ、「三斜路実験台」のおまけの効用として、「直線斜路、円弧路、サイクロイド路」を三べん繰り返す早口言葉...というのはどうでしょうか。

_ 玉青 ― 2013年12月26日 20時49分48秒

ありがとうございます。

S.Uさんのおかげで、私の単なる「面白がり」の記事が滋味豊かに仕上がりました。

>早口言葉

なるほど、玉も転がれば舌も転がる。

滑舌実験台としても使えるというわけですね。(^J^)

S.Uさんのおかげで、私の単なる「面白がり」の記事が滋味豊かに仕上がりました。

>早口言葉

なるほど、玉も転がれば舌も転がる。

滑舌実験台としても使えるというわけですね。(^J^)

_ S.U ― 2013年12月27日 07時42分45秒

>のおかげで、私の単なる「面白がり」の記事が

いえいえ、私もはじめは「紫檀透かし彫り」とか面白がっておりましたので...ひとえに玉青さんが件の名訳で拾い上げて下さったお蔭です。

いえいえ、私もはじめは「紫檀透かし彫り」とか面白がっておりましたので...ひとえに玉青さんが件の名訳で拾い上げて下さったお蔭です。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

日本では、19世紀のからくり儀右衛門の「万年時計」などはロココ調と言えないこともないかもしれませんが、18世紀にはどうだったのでしょう。見世物の覗きからくりやエレキテルはけっこう派手な装飾がされていたかもしれません。時代的にはどちらが早いのでしょうか。

現代でも、蒔絵入りで重厚なデザインのリモコン付き自動赤道儀とか窓枠取手総紫檀透かし彫りの試料駆動式真空チャンバーなどあったら楽しいかも。