鹿児島みやげ(1)…麑海魚譜のこと ― 2014年05月09日 22時38分21秒

鹿児島で購入した博物趣味的土産。

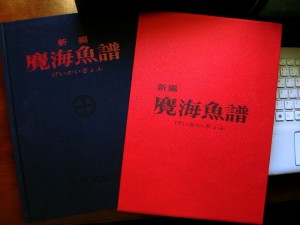

判型はA4ですから、図録としては決して大きくありませんが、鮮やかな朱の箱に収められた紺色の布装本は、なかなか堂々としています。

字面を見ると、一瞬「魔海魚譜」に見えて、なんだか小栗虫太郎の伝奇小説のタイトルにありそうですが、よく見ると「魔海」ではなくて「麑海」(ゲイカイ)。

麑は「鹿」と「兒」を重ねた文字で、字義は文字通り「鹿の子」。ここでは地名の鹿児島にかけており、麑海とは桜島の浮かぶ鹿児島湾のこと。要は、鹿児島湾に生息する魚介類についての博物図譜なのでした。

原本は明治16年(1883)に出ており、編者は元静岡藩士で、当時鹿児島県に出仕していた白野夏雲(しらのかうん、1827-1899)。絵師は木脇啓四郎(1817-1899)と二木直喜(生没未詳)の二名。

この本の書誌は、後ほど詳しく書きますが、まずはその中身。

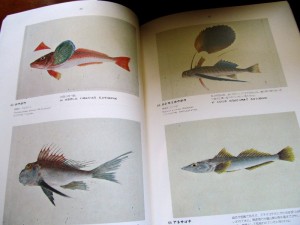

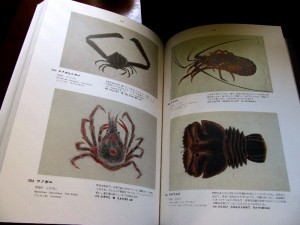

カラー図版を、見開きに4図配しています。

各図は原図のおよそ3分の1に縮小されており、当然もっと大きな図で見たいとは思いますが、そうすると経費が膨大になってしまい、出版そのものが不可能となるでしょうから、その辺はやむを得ません。その分、紙質は非常に良くて、オリジナルの和紙の質感を損ねないよう、クリームがかった、マットな紙を使っています。

水産物の紹介ということで、魚以外に、エビ・カニ・イカ・タコ・貝類も収載。

★

ここで改めて、『麑海魚譜』の成り立ちについて記します。その書誌は結構こみいっていて、私も最初混乱したので、ここに整理しておきます。

まず『麑海魚譜』には、肉筆彩色の「原本」と、それを元に銅版で図を起こした単色の「刊本」があります。

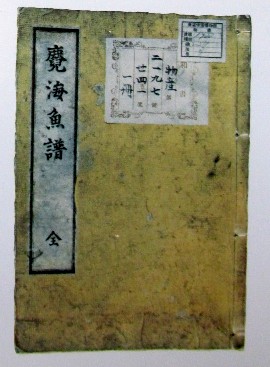

「原本」は、明治16年(1883)の3月から東京上野で開かれた、第1回水産博覧会に鹿児島県勧業課が出品したもので、29.5cm×39.6cmの横長、画帖仕立ての和装本。全体は3分冊になっています。1頁に1図を貼付し、全体で344図を収載。現在は鹿児島県立図書館の所蔵です。

(原本表紙。『新編 麑海魚譜』より)

一方の「刊本」は、原本と同じく明治16年3月に、やはり鹿児島県勧業課が出したもので(発兌は東京の大和屋松之助)、一種の普及版でしょう。こちらは略A4判・和綴じで、上下2巻本。

図はおおよそ原本にならって、銅版で縮小模刻(1ページに2図掲載)していますが、掲載種に若干異動があり、図数は全部で325図。

なお、この「刊本」は、本来モノクロですが、手彩色を施した一冊が東京国立博物館に所蔵されており、これは他に類例のない孤本です。

(刊本表紙。出典同上)

さらに、この「刊本」には、明治44年(1911)、県立第一鹿児島中学校が再版したバージョンもあって、そちらには東大の田中茂穂、波江元吉の同定による学名表が新たに挿入されています。

★

今日ご紹介した『新編 麑海魚譜』(島津出版会、昭和54)は、原本の344図に加え、上記の彩色版刊本から25図を追補し、すべてカラー刷りで再現した上に、詳しい解説を加えた労作です。(なお、明治16年版の刊本にも復刻版があり、そちらは福岡の書肆侃侃房から、『復刻版 麑海魚譜』の書名で販売されています。)

★

最後に大事なことを書き添えます。

この豪華本、定価も29,000円とずいぶん張りますが、尚古集成館の売店では、何と驚異の特価5,400円で販売中。在庫がだぶついているせいかもしれませんが、これはすこぶるお値打ち。魚好き、博物好きの方に広くお勧めします。

【付記】

通販可。下記ページのいちばん下に申込先あり。

http://www.shuseikan.jp/about/public01.html

コメント

_ S.U ― 2014年05月10日 06時21分56秒

_ 玉青 ― 2014年05月10日 06時47分41秒

魔海魚譜…ものすごいイメージ喚起力ですよね。(笑)

いろいろストーリーが思い浮かびます。

ときに、当時の銅版の技量の程ですが、刊本のサンプルは例えば以下をご覧ください。

http://www.meijikotenkai.com/2013/detail.php?book_id=33768

また国立博物館蔵の手彩色本のイメージは以下に掲載されていました。

http://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0043733

これらを見ると、相当巧みな感じを受けます。

いろいろストーリーが思い浮かびます。

ときに、当時の銅版の技量の程ですが、刊本のサンプルは例えば以下をご覧ください。

http://www.meijikotenkai.com/2013/detail.php?book_id=33768

また国立博物館蔵の手彩色本のイメージは以下に掲載されていました。

http://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0043733

これらを見ると、相当巧みな感じを受けます。

_ S.U ― 2014年05月10日 16時46分52秒

>魔海

昔、学習漫画で、スクリューに藻が巻き付いた船の墓場になっていると伝えられる「サルガッソー海」というのを知って恐くなったことを思い出しました。今、標記のWikipediaの項を見ると同海域にその類の遭難例はなく伝説だけだったみたいです。フィクションに騙されるくらいなら、虫太郎を読んでいたほうがよかったようです(笑)。

>銅版

西洋の独特の線刻や点刻の銅版画とは違って面的な印象ですが、これはこれで日本風のあっさりした味が出ていていいですね。

昔、学習漫画で、スクリューに藻が巻き付いた船の墓場になっていると伝えられる「サルガッソー海」というのを知って恐くなったことを思い出しました。今、標記のWikipediaの項を見ると同海域にその類の遭難例はなく伝説だけだったみたいです。フィクションに騙されるくらいなら、虫太郎を読んでいたほうがよかったようです(笑)。

>銅版

西洋の独特の線刻や点刻の銅版画とは違って面的な印象ですが、これはこれで日本風のあっさりした味が出ていていいですね。

_ 玉青 ― 2014年05月10日 19時09分54秒

私はサルガッソーと聞くと「猿合奏」と脳内変換されるんですが、それはさておき、魔海伝説は単なる伝説だったんですね。魔海の1つや2つはこの世のどこかにあって欲しい気がするので、ちょっと寂しいです。そういえば富士の樹海では磁石が利かないというのもウソだそうで、以前教えていただいた「緑青が猛毒というのは嘘」などと併せて、子供の頃のあの恐怖感は何だったのか、複雑な思いです。(再びそういえば、「バナナを食べると疫痢になる」とか、昔は子供をおどかす文句に事欠きませんでしたね。)

_ S.U ― 2014年05月11日 06時38分44秒

>魔海の1つや2つは

北極海に穴があいていて地球内部の空洞につながっている、という話もありましたね。こんな話は、今ではもう信じる人がいない、信じる人がいなくなると魔海もなくなる、ということでしょう。

>子供の頃のあの恐怖感

こんなふうに思うのは、子どもにとって魔海や幽霊が恐かった時代はよかったと言うことかもしれません。今の子どもにとっては、人間関係やら犯罪被害やら受験や就職難などの不安やら恐いものがいっぱいあって、魔海どころではないのかもしれません。

北極海に穴があいていて地球内部の空洞につながっている、という話もありましたね。こんな話は、今ではもう信じる人がいない、信じる人がいなくなると魔海もなくなる、ということでしょう。

>子供の頃のあの恐怖感

こんなふうに思うのは、子どもにとって魔海や幽霊が恐かった時代はよかったと言うことかもしれません。今の子どもにとっては、人間関係やら犯罪被害やら受験や就職難などの不安やら恐いものがいっぱいあって、魔海どころではないのかもしれません。

_ 玉青 ― 2014年05月11日 20時11分36秒

まこと、世に怖いものの種は尽きまじ。

今の子供たちも大変そうですね。

まあ、思い起こせば、昔の子供も幽霊と魔海ばかりでなく、核戦争とか、公害とか、時代の病理にひどくおびえて暮らしていた気もします。

今の子供たちも大変そうですね。

まあ、思い起こせば、昔の子供も幽霊と魔海ばかりでなく、核戦争とか、公害とか、時代の病理にひどくおびえて暮らしていた気もします。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

印刷を東京に発注したということですが、明治16年の銅版刊本の印刷技術は西洋レベルに達していたのでしょうか。