夜中に光を放つもの(後編) ― 2015年01月30日 19時39分34秒

昨夜も例のスコープを覗いていました。

昨日、「東京の夜景」云々と書いたのは、かなり記憶の中で印象が増幅されていて、そんなに光点が見えるわけではありません。同じ東京でも、かなり山間部の方の夜景でしょう。

昨日、「東京の夜景」云々と書いたのは、かなり記憶の中で印象が増幅されていて、そんなに光点が見えるわけではありません。同じ東京でも、かなり山間部の方の夜景でしょう。

改めてこれは一体何と言えばいいかな…と考えていて、

夜の海に 光る粉雪が舞い飛ぶ 吹雪の光景

というのが、いちばん近いかもしれないと思いました。

夜の海に 光る粉雪が舞い飛ぶ 吹雪の光景

というのが、いちばん近いかもしれないと思いました。

この光が夜中にしか見えないわけは、それが余りにも微かなので、目が十分に暗順応していないと、見ることができないからです。

★

このスコープの名称は「スピンサリスコープ(Spinthariscope)」といいます。

私がその名を知ったのは、医科学エッセイストであるオリヴァー・サックスの自伝、『タングステンおじさん:化学と過ごした私の少年時代』(2001;邦訳2003、早川書房)の中でした。以下引用です。

「エイブおじさんは、家に「スピンサリスコープ」を1個もっていた。マリー・キュリーの論文の表紙にも広告が出ていたが、ちょうどそのとおりのものだった。実に単純な器具で、蛍光スクリーンと接限レンズからなり、なかにラジウムの微小な粒が入っていた。接限レンズをのぞくと、一秒間に何ダースもの閃光(シンチレーション)が見えた。エイブおじさんに渡されてのぞいたとき、流れ星が数限りなく降るような神秘的な眺めに、私はただ陶然と見入った。

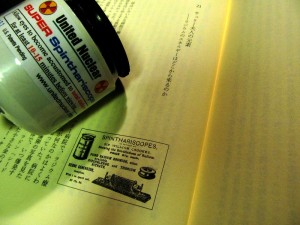

(同書より。新旧のスピンサリスコープ)

スピンサリスコープは、1個数シリングほどで買え、エドワード朝時代には、おしゃれな科学のおもちゃとして多くの家の応接間に飾られていた。ヴィクトリア朝時代からのステレオスコープやガイスラー管に続いて、新たに20世紀ならではの小道具が加わったのだ。しかし、おもちゃの一種として登場しながら、本質的に重要な事実も明らかにしていた。そこに見える小さな閃光は、1個1個のラジウム原子の崩壊によるもので、崩壊時に放射される1個1個のアルファ粒子に起因していたのだ。当時はだれも、個々の原子の作用が見えているとは考えず、ましてや原子がひとつずつ数えられるなどとは夢にも思っていなかった、とエイブおじさんは言っていた。

「このなかのラジウムは、100万分の1ミリグラムもない。それでも、ちっぽけなスクリーンに1秒間に何ダースも閃光が見えるんだ。これが1グラムだったら、どれだけになると思う?1グラムってことは、この量の100万倍の1000倍だ」

「このなかのラジウムは、100万分の1ミリグラムもない。それでも、ちっぽけなスクリーンに1秒間に何ダースも閃光が見えるんだ。これが1グラムだったら、どれだけになると思う?1グラムってことは、この量の100万倍の1000倍だ」

(斉藤隆央訳『タングステンおじさん』、p.343)

私が買ったスピンサリスコープの箱には、「本物の原子分裂を見よう」、「世界で唯一の原子力教育玩具!」の文字が躍っていました。その仰々しさがおかしみを生みますが、サックスが言うように、この単純な玩具は、世界の成り立ちに関する「本質的に重要な事実」を秘めているのでしょう。

それは原子の構造を物語ると同時に、その可変性を示しています。

そして、その先には目に見える物質世界の非永続もほの見えます。

そして、その先には目に見える物質世界の非永続もほの見えます。

(同封の説明書より。スピンサリスコープ内部の構造)

★

私が買ったスピンサリスコープは、アメリカのUnited Nuclear 社のものです。

http://unitednuclear.com/index.php?main_page=product_info&cPath=2_12&products_id=507

http://unitednuclear.com/index.php?main_page=product_info&cPath=2_12&products_id=507

海外発送不可とのことだったので、今回は個人輸入業者さんの手を借りました。

なお、現行のものは、放射線源としてラジウムの代わりに、より安全なトリウムを用いています。

なお、現行のものは、放射線源としてラジウムの代わりに、より安全なトリウムを用いています。

最近のコメント