乙女 vs. 博物学 ― 2010年05月01日 18時44分38秒

ついに5月。ゴールデン・ウィークなれども、世間に迎合することなく、部屋に沈殿。

★

(昨日のつづき)

すっきりとした理科室も良いものです。

なんだか、サイエンスの涼しい風が吹き抜けるようで。

しかし、それだけではちょっと物足りない。

この辺が、理科と並んで―あるいは理科以上に―「理科室」が好きという変則的な嗜好のなせるわざ。

理科室好きとしては、下の写真のような、こってりした味わいも欲しいのです。

★

(昨日のつづき)

すっきりとした理科室も良いものです。

なんだか、サイエンスの涼しい風が吹き抜けるようで。

しかし、それだけではちょっと物足りない。

この辺が、理科と並んで―あるいは理科以上に―「理科室」が好きという変則的な嗜好のなせるわざ。

理科室好きとしては、下の写真のような、こってりした味わいも欲しいのです。

■ソフィ・ジェルマン校 博物学室(パリ、1910年頃)

ソフィ・ジェルマン校は1882年に女子校として創設されました。現在の校名はLycée Sophie Germain。キャプションにある Ecoles primaire supérieure というのは昔の学制による名称で、そのまま訳せば高等小学校ですが、たぶん日本の女学校に相当する教育機関だと思います。

剥製や骨格標本がなかなか充実していますね。右手の骨格標本は、当時のことですから、たぶん本物の人骨でしょう。手前の陳列ケースには、鉱物や化石が並んでいるようです。左手前の筒状のものは、きっとデロール製の博物掛図にちがいありません。いいなあ…

一口に「理科室」といっても、実験室、講義室、標本室…と、いろいろな用途の部屋がありうるので、昨日の絵葉書とは単純に比較できませんが(昨日の学校にも上のような部屋が別にあるのかもしれません)、それにしてもヴンダー濃度が高い。あんまり整理されすぎずに、ゴチャゴチャっとしているのも素敵です。

こんな小部屋がわが家にあったらなあ…と、毎度のことですが、思わずにはいられません。

【付記】

上の絵葉書とは別テイクの写真(撮影時期は異なります)を含む、往時のソフィ・ジェルマン校の様子が同校のサイトに載っています(http://lyc-sophie-germain.scola.ac-paris.fr/Historique/1882.html)。

うーむ、乙女の園ですねえ。日本の女学校文化の源流はこの辺りにあるんでしょうか。でも、女子の中・高等教育に関しては、日本も西洋もあまり時間差がなさそうなので、乙女文化は世界同時多発的に生れたのかもしれません。

記事の合間のつぶやき ― 2010年05月02日 20時23分07秒

このブログを書くときは、下書きをメモ帳に書いてから貼りつけるんですが、いろいろな事情から下書きのまま放置されているものも少なくありません。

そんなメモの中から、下のような一文を見つけました。今の気分をよく表しているなあと思ったんですが、ひょっとして既出? 最近の脳の状態だと、それすら思い出せません。たぶん未出だと思って載せますが、既出だったらお許しください。(もしかしたらコメントの下書きかも。コメントの内容は検索してもうまく探せないことが多いので。)

★

記事を書いていて、この道はいつか来た道…的な、既視感に襲われることがあります。

取り上げる材料は日々変われども、その取り上げ方、味付けの仕方、感想の述べ方が、すべて同じだなあ…と。一種の様式化、マンネリ化ですね。

過去の記事の安易な反復ではなしに、常に新鮮さが欲しいのですが、ある程度テーマを絞って書いていると、それもなかなか難しいものだと感じます。

マンネリを避けるには、同じところをグルグル回るのではなく、らせん状に、開かれた運動をすべきなのでしょうが、そこにもまた難しさが潜んでいるようです。

中心点から出発し、らせん状に外へ外へと進んでいく場合を考えると、最初はクルクル軽快に進みますが、だんだん外周に向うにつれて、何となく動きがモッサリしてくる(角速度が小さくなる)感じがありますね。しかし、当人としては同じスピードで走っているつもりなので、その停滞感の原因が分からず当惑する…それと似たことが今起こっているのかもしれません。

…そうか!

同一平面上を回るからいけないのであって、グルグルと円環状に〔コイル状に〕上昇すれば!上で書いたことに戻れば、別に新奇な材料を絶えず求めなくても、素材の取り上げ方を千変万化させれば、停滞感なく進み続けることができると。…ああ、でもやっぱりそれも難しいわざですね。

いっそのこと、もう小賢しいことは考えずに、悠然と大河の岸辺に腰掛けて、無心に竿を振るような心境になれば良いのかも。折々釣れた魚に目をやり、ひと言ふた言呟いては、ゆっくりと魚籠に入れ、また竿を振る。そういう味わいの世界が、結局はいちばん無理なく続くのかもしれませんね。ただ問題は、それが読んで面白いかどうか…。

まあ何事も、悩みつつ、迷いつつ、試しつつ進むしかない。

そんなメモの中から、下のような一文を見つけました。今の気分をよく表しているなあと思ったんですが、ひょっとして既出? 最近の脳の状態だと、それすら思い出せません。たぶん未出だと思って載せますが、既出だったらお許しください。(もしかしたらコメントの下書きかも。コメントの内容は検索してもうまく探せないことが多いので。)

★

記事を書いていて、この道はいつか来た道…的な、既視感に襲われることがあります。

取り上げる材料は日々変われども、その取り上げ方、味付けの仕方、感想の述べ方が、すべて同じだなあ…と。一種の様式化、マンネリ化ですね。

過去の記事の安易な反復ではなしに、常に新鮮さが欲しいのですが、ある程度テーマを絞って書いていると、それもなかなか難しいものだと感じます。

マンネリを避けるには、同じところをグルグル回るのではなく、らせん状に、開かれた運動をすべきなのでしょうが、そこにもまた難しさが潜んでいるようです。

中心点から出発し、らせん状に外へ外へと進んでいく場合を考えると、最初はクルクル軽快に進みますが、だんだん外周に向うにつれて、何となく動きがモッサリしてくる(角速度が小さくなる)感じがありますね。しかし、当人としては同じスピードで走っているつもりなので、その停滞感の原因が分からず当惑する…それと似たことが今起こっているのかもしれません。

…そうか!

同一平面上を回るからいけないのであって、グルグルと円環状に〔コイル状に〕上昇すれば!上で書いたことに戻れば、別に新奇な材料を絶えず求めなくても、素材の取り上げ方を千変万化させれば、停滞感なく進み続けることができると。…ああ、でもやっぱりそれも難しいわざですね。

いっそのこと、もう小賢しいことは考えずに、悠然と大河の岸辺に腰掛けて、無心に竿を振るような心境になれば良いのかも。折々釣れた魚に目をやり、ひと言ふた言呟いては、ゆっくりと魚籠に入れ、また竿を振る。そういう味わいの世界が、結局はいちばん無理なく続くのかもしれませんね。ただ問題は、それが読んで面白いかどうか…。

まあ何事も、悩みつつ、迷いつつ、試しつつ進むしかない。

稲垣足穂大全 Summa Tarhologica (前編) ― 2010年05月03日 18時22分52秒

今年は年頭から足穂の話題が多かった気がします。

そろそろ賢治の世界に回帰しようと思うのですが、その前に足穂本について書いておきます。

そろそろ賢治の世界に回帰しようと思うのですが、その前に足穂本について書いておきます。

前にも書いたように、私は足穂の愛読者ではないので、その作品をあまり読んだことがありません。しかし、足穂への言及が増えるにつれて、それでは何かと不便なことが多くなってきました(読んでないのに言及するんですから、考えてみれば無茶な話で、不便で当り前です)。そこで、その作品を一通り手元に置いて参照できるようにしたい…と、遅ればせながら考えました。

もちろん現時点でベストな選択は、筑摩から2000年に出た「稲垣足穂全集」全13巻を買うことです。行き届いたテクスト校訂には定評がありますし、各巻の構成が作品テーマ別になっているのも、参照する際に便利そうです。クラフト・エヴィング商会による装丁も軽やかで、21世紀のタルホ読者には、申し分のない出来栄え。

しかし…と、私は考えました。

「何か、もうちょっと怪人が呼吸していた世界に近いものがほしい…いつか彼の全作品がオンラインで読めるようになっても、依然として<本>であることに意味がある本…単なるテクストを超えた<モノ>としての存在感を持った本…」

そういうフェティッシュな願いをこめて目をつけたのが、足穂の生前、1969年に現代思潮社から出た「稲垣足穂大全」全6巻です。ここには主要作品がほとんど収められていますし、一般に「大全」収録の形をもって標準テクストと見なされることが多いようでもあります。それに場所も「全集」程にはとらない…というのも、重要な要因。

(↑ちょっとピントが甘くなりました)

「大全」はまた本としての表情がいいのです。特に総革装の特装版。

足穂は根っから無所有の人なので、こういう奢侈は一見ふさわしくないようにも見えます。しかし、その精神の王国を飾るには、それに相応しい衣装があってもよく、これもまた足穂世界の一側面ではないかと思います。少なくとも、澁澤龍彦が「わが魔道の先達」と呼んだ怪人の世界には、こういう趣向がお似合いです。

特装版は、足穂自身の趣味で、本の「天」が紫に染められています。

彼の菫色への傾倒や、精神的貴族主義の表れを感じます。

表紙には Summa Tarhologica の金文字があります。このラテン語タイトルは、英語にすると Summary of Tarhology (足穂学大要)といった意味らしく、「大全」が最初から、<全集>ではなく、<選集>を意図していたことが分かります。なお、このラテン名の考案者は、詩人の西脇順三郎だそうです。

(この項つづく)

稲垣足穂大全 Summa Tarhologica (後編) ― 2010年05月04日 21時03分49秒

本全体の表情はこんな感じです。天の方から逆さまに見たところ。

第1巻の遊び紙には、足穂による三日月のクレパス画と、おなじみのイソギンチャク・スタンプが押されています。左上はカットされていますが、最初からそういうデザインなのか、何かがここに書かれていたのかは不明。他の特装版ではどうなっているんでしょうか?(ご存知の方は、お教え下さい)

余白と活字の組み方がゆったりしているのもいいですね。読みやすそうです。

★ ☆

ところで、この特装版。こういう金満的な品がなぜ私に買えたかといえば、ずばり安かったからです。というのは、このセットは外函のない裸本で、しかも月報まで欠けているという、<商品>としては重大な欠陥があったため、非常に廉価で売られていました。

私はこれを愛蔵する気はなく、ふつうに読む目的で買ったので、それで不都合はないのですが(二重箱入りの‘美本’だったら、とても気安く開いたりできませんから)、気になるのは、そもそもなぜそういう状態のセットが存在するかです。彼のファンが愛蔵するために買ったのなら、函や月報を処分するはずがない。たぶん元の所有者は、あまり愛蔵という観点からこの本を考えなかったのでしょう。

買ってから気付いたのですが、この特装版「大全」は、限定75部のうち通し番号が2番(!)で、妙に番号が若い。ひょっとしたら、このセットは、足穂もしくは「大全」出版企画の周辺にいた人に寄贈されたものではないか…とも想像されます。

で、上に書いた遊び紙のカット部分の件ですが、これがもし意図的なデザインではなく、ここに何らかの識語や献辞が書かれていて、それを故意に切断したのだとしたら、誰がどういう心模様でそうしたのか…少なからず興味をそそられる点です。

現在の持ち主として、私にはそれを知る権利がある…かどうかは知りませんが、できることなら知りたいと思っています。

タルホ・テレスコープ(4)…総集編 ― 2010年05月05日 10時13分27秒

これまで3度にわたって書いたこの話題。今日は総集編です。

宇宙に魅せられた作家・稲垣足穂は、身辺に望遠鏡を置いて、自ら星を眺めていた時期があります。確実に望遠鏡があったと思える時期は2回あって、その1回目は、彼が郷里の明石で古着屋をやっていた昭和10年(1935)前後、そして2回目は東京で創作活動を活発化させていた昭和23年(1948)頃です。

最初その話を聞いた時、私はどちらも同じ望遠鏡だと思ったのですが、いろいろな情報を聞くにつれて、どうやら別物らしく思われてきたので、今後は両者をそれぞれ「初代望遠鏡」、「2代目望遠鏡」と呼ぼうと思います。

★

初代望遠鏡は、「愚かなる母の記」、「美しき穉き婦人に始まる(旧題・山風蠱)」、「北落師門」といった足穂の自伝的作品に繰り返し登場します。その正体は、前に書いた「タルホ・テレスコープ(2)」と、その際ガラクマさんから頂戴したコメントによって、当時「子供の科学」代理部が販売していた、3インチ(ただし鏡径は正味65ミリ)ハーシェル・ニュートン式反射望遠鏡だと、ほぼ判明しています(同型機の画像はこちら)。

★

いっぽう、2代目望遠鏡は足穂作品には出てこず(全部を確認したわけではありませんが)、もっぱら第3者の目撃情報によって、その存在が知られるのみです。

1つは、草下英明氏(科学評論家、当時は「子供の科学」誌の編集者)による情報で、望遠鏡は「3インチの反射望遠鏡」だと書かれています。これは当時の日記の引用なので、いちばん確度の高い情報です。(※前後の文章はこちらを参照。)

2つ目は、伊達得夫氏(編集者・出版人、書肆ユリイカ社主)の記述で、「口径何ミリであるかは知らないが」、「街で売ってる理科学習用のちゃちなものではない」、「黒いつややかな胴体」の「巨大な天体望遠鏡」で、その「がっしりした足が、すりきれた畳を凹ませ」ていたと書かれています。かなり本格的な機材のようです。(※同じくこちらを参照。なお、左のリンク先で、私は文章の出典を『遊(野尻抱影・稲垣足穂追悼号)』(1977)としていますが、オリジナルは伊達氏の遺稿集『ユリイカ抄』(1962)のようです。それが『タルホ事典』(1975)に収録され、そこからさらに『遊』に転載されたようです。)

さて、今回、第3の目撃情報を見つけました。

書き手は稲垣足穂夫人である志代氏(旧姓・篠原)で、やはり昭和23年のエピソードとして出てきます。

「あくる年の春、ふたたび上京して伊達さんといっしょに戸塚の真盛ホテルに滞在中の稲垣を訪ねた。二階の六畳へ通されると先客があった。美しいお嬢さんだった。書物らしいものは一つもなく、こちらの作家というイメージとはおよそかけはなれたものだった。/四センチ赤道儀が唯一の従者のように窓ぎわにすえられてあった。」

(稲垣志代「奇人といわれる足穂との愛情生活」、初出:雑誌『潮』1969年6月号、『タルホ事典』所収)

同じエピソードが、同氏の『夫 稲垣足穂』(芸術生活社、1971)にも書かれています。

「その年の秋も終りごろ、私は東京へ出張した〔引用者註:当時志代夫人は京都府児童福祉司〕。〔…〕ウイスキーを一本手土産に、グランド坂上だという旅館を訪ねると、先客があった。〔…〕私が部屋のなかをあらためて見回すまでもなく、これといった調度品などは見当たらなかった。ただ一つ異様に感じられたのは、部屋の片隅に大きな望遠鏡が、人造人間の従者のように据えられてあったことだった。」

前の文章では「春」、後の文章は「秋の終り」になっています。足穂自身は、『東京遁走曲』の中でこれは12月のことだと書いています。どうも時期がはっきりしませんが、間をとって「秋の終り」とすれば、草下氏訪問の時期と同時期のことになります。

文中の「4センチ赤道儀」という語彙が、志代夫人の中に元からあったとは考えにくいので、これは文章を書くにあたって、夫・足穂に確認して、こう書いたんじゃないでしょうか。とすれば、「赤道儀」というのは、重要な情報ですね。しかし、「4センチ」はさすがに小さすぎるので、これは「4インチ」の勘違い、ないし誤植の可能性もありそうです。

★

以上の情報を総合すると、足穂の2代目望遠鏡は「口径3~4インチ、反射式赤道儀で、鏡筒は黒」ということになります。

★

ちょっと余談めきますが、昭和23年、ちょうど上の3人が足穂を訪ねた頃の足穂の部屋を写した写真が、『ユリイカ』の2006年9月臨時増刊号(総特集・稲垣足穂)に載っています(オリジナルは、「週刊サンニュース」昭和23年6月25日号)。

「机上に宇宙空間を招来してもてあそび、暫く現世超絶に余念のないタルホ先生」…何だかキャプションが可笑しいですね。この写真は足穂をことさら奇人めかして撮ろうとしているので、もし望遠鏡があれば、きっと添景として画面に入れたはずですが、写っていません。たぶんこの6月の時点では、まだ望遠鏡は部屋になかったのだと想像します。諸氏の証言を考え合わせると、望遠鏡は晩秋の頃に突如として出現し、冬が訪れる頃に再び忽然と消え去ったのでしょう。

★

さて、「口径3~4インチ、反射式赤道儀で、鏡筒は黒」という2代目望遠鏡ですが、これは具体的にどういう機種だったのでしょうか?残念ながら、資料不足でよく分かりません。

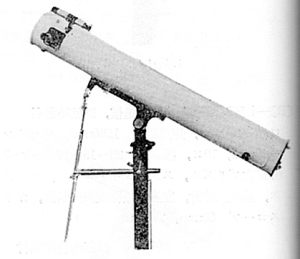

参考までに、この7年後に編集された『日本教育用品総覧』(教育通信社、1955)を見てみます。ここには五藤光学のダイアナ号(42ミリ、8,500円)から8インチ据付型赤道儀という超大物(2,500,000円也)まで、屈折式望遠鏡は32機種紹介されていますが、反射式は7機種しか載っていません。そのうち小口径の反射式赤道儀に該当するのは、以下の2機種のみ。

1)五藤光学 4.5インチ反射南天赤道儀(小、中、高校向)

鏡径115mm、焦点距離1200mm、附属品サングラス、天頂プリズム、ファインダー、太陽投映機、倍率38×60×120×250×、59,000円、格納箱付、赤経赤緯微動付。

(※)この望遠鏡は「南天赤道儀」とありますが、経緯台っぽい外観。どうやら天頂から南側だけ赤道儀の動きが可能という代物らしく、ガラクマさんのサイトに関連記述がありました。

2)島津 3インチ標準赤道儀

口径78mm、附属品サングラス、天頂プリズム、ファインダー、太陽投映機、70,000円、格納箱付、赤経赤緯微動付

脚はいずれもピラー式で、堂々としています。

足穂の部屋にあったのも、こんな感じのものだったんでしょうか。確かにこんなものが古畳の上に置かれたら、ぼこっと凹むでしょうね。それにしても、窓ぎわ観望専門だったら、水平出しや極軸設定はいったいどうしてたんでしょうか。それとも、エッチラオッチラかついで、近くの早大グラウンドあたりで覗いてたんでしょうか。こうした機材は、彼の器械趣味は満足させたかもしれませんが、観望に際しては結構持て余したかもしれませんね。

ところで、上の2機種は鏡筒はいずれも白で、足穂の望遠鏡とはこの点が異なります。

下は同じく1955年に出た、アメリカのSky & Telescope 誌から取った、シアトルの天文マニアたちの愛機です。日本では昔も今も白い鏡筒が主流だと思いますが、当時のアメリカでは黒っぽい鏡筒が流行っていたようです。足穂が入手したのも、ひょっとして輸出仕様とか?

(総集編というわりには、ちょっと竜頭蛇尾。。。)

Alice in Wunderland 驚異の国のアリス ― 2010年05月07日 22時44分58秒

どうも世間ではアリス・ブームの模様。

それに迎合して、「アリスの理科室」のイメージを狙ってみました。

写真はイギリスの女子寄宿学校における理科(Nature Study)の授業風景(1908年)。

本物のアリス・ストーリーよりは一世代後の光景になりますが、とり澄ました表情の、エプロン姿の少女たちは、旧来のビクトリア時代そのままのように見えます。

実験室・講義室・標本室という風に理科室を類型化すれば、これは典型的な講義室の景観。そのせいか、あんまり理科室っぽい感じはなくて、窓辺に置かれた植物や、壁際に貼られた鳥や花の絵に、若干それらしい感じがある程度です。

あるいは別に専用の理科室ではなくて、一般教室なのかもしれません。でも、少女たちはそれぞれ植物の芽生えを手にして、先生の声に耳を傾けながら、植物の構造について沈思の面持ちです。彼女たちの心を通して、今この教室には大自然の驚異が満ち満ちているのだ…と考えたいですね。(彼女らは欠伸を噛み殺しているわけではないでしょう、たぶん。)

【付記】

残念ながらこの絵葉書はオリジナルではなくて、復刻品です。

もとはリトグラフのはずですが、網点製版なので、味わいの点ではオリジナルに及びません。色彩もあざといセピア色ですが、実際の古絵葉書ではちょっとあり得ない色。

それに迎合して、「アリスの理科室」のイメージを狙ってみました。

写真はイギリスの女子寄宿学校における理科(Nature Study)の授業風景(1908年)。

本物のアリス・ストーリーよりは一世代後の光景になりますが、とり澄ました表情の、エプロン姿の少女たちは、旧来のビクトリア時代そのままのように見えます。

実験室・講義室・標本室という風に理科室を類型化すれば、これは典型的な講義室の景観。そのせいか、あんまり理科室っぽい感じはなくて、窓辺に置かれた植物や、壁際に貼られた鳥や花の絵に、若干それらしい感じがある程度です。

あるいは別に専用の理科室ではなくて、一般教室なのかもしれません。でも、少女たちはそれぞれ植物の芽生えを手にして、先生の声に耳を傾けながら、植物の構造について沈思の面持ちです。彼女たちの心を通して、今この教室には大自然の驚異が満ち満ちているのだ…と考えたいですね。(彼女らは欠伸を噛み殺しているわけではないでしょう、たぶん。)

【付記】

残念ながらこの絵葉書はオリジナルではなくて、復刻品です。

もとはリトグラフのはずですが、網点製版なので、味わいの点ではオリジナルに及びません。色彩もあざといセピア色ですが、実際の古絵葉書ではちょっとあり得ない色。

本棚の銀河鉄道 ― 2010年05月08日 19時56分04秒

太陽のカップル ― 2010年05月10日 19時45分37秒

(一昨日の記事のつづき)

グリニッジ上空の満天の星と銀河。深い青色の表紙に金の文字。

このため息の出るほど美しい装丁の本、「The Heavens and Their Story(天界の物語)」を著したのは、イギリスの天文学者、アニーとウォルターのマウンダー夫妻です。

世の中に真に幸福な結婚というのがあるとすれば―世間では、あからさまに不幸でなければ幸福と見なすという美風もあるようですが―マウンダー夫妻の場合がそれでしょう。

夫のウォルター(1858-1928)は、太陽黒点の研究で知られます。そして、妻のアニー(1868-1947)も一流の天文家として活躍しました。マウンダーの名は、「マウンダー・ミニマム(マウンダー極小期)」として知られる天文事象によって、たぶん最も有名。これは17世紀後半から18世紀初めにかけて、約70年間にわたって、太陽黒点が限りなくゼロに近かったという天文学上の事実を指します。

★

二人の仲を取り持ったのも太陽でした。

ウォルターは1873年以来、グリニッジで写真撮影・分光部門を担当し、太陽と黒点の定期観測に力を入れていました(ほかに火星の観測も行い、火星の「運河」は目の錯覚だという説を立てました)。そして最初の妻と死別した後、1890年にアニーと出会ったのです。アニーはケンブリッジのガートン・カレッジで数学を修めた才媛で、この年、グリニッジに計算係として採用されました(コンピュータがない当時は、複雑な天文計算の専従スタッフが必要だったわけです)。そしてウォルターの助手をつとめ、太陽観測にも取り組むようになりました。

上の図は、『天界の物語』からとった、有名なマウンダーの蝶形図(少し歪んでいるのは、スキャン画像ではなく、デジカメ撮影のため)。左下にウォルターのサインが見えます。蝶形図は、太陽面での黒点出現位置をプロットすると、年単位で緯度が徐々に変化することを示したものですが、右側の「蝶」は1890年にはじまり1901年に終っています。これは二人の出会いから新婚時代までにあたるので、何だか蝶というよりもハートのマークのように見えます。(とはいえ、1901年で二人の愛が終わったわけではなく、そこからまた新たなハートが始まっているのが、ちらっと見えます。)

ふたりの結婚は1895年ですが、その前の年はちょうど太陽活動の極大期にあたります。続々と現れる黒点群は二人の距離をぐっと近づけ、そこにはいろいろなロマンスがあったんじゃないでしょうか。まさに「熱い」カップルですね。

当時は「寿退社」が慣例だったので、アニーも結婚を機にグリニッジを退職しましたが、彼女はその後も天文学の研究を続けました。天の川の写真研究や、ウォルターとともに海外への日食遠征(当時は大変なことでした)など。第1次大戦中にはボランティア・スタッフとしてグリニッジに復帰し、英国天文学連盟(BAA)発行の学術誌の編集委員を長くつとめ、さらには王立天文学会初の女性会員にも選ばれました。

★

さて、『天界の物語』の中身を見ようと思ったのですが、前置きが長くなったので(というか、今読んでいます)、それはまた次回。

(この項つづく)

グリニッジ上空の満天の星と銀河。深い青色の表紙に金の文字。

このため息の出るほど美しい装丁の本、「The Heavens and Their Story(天界の物語)」を著したのは、イギリスの天文学者、アニーとウォルターのマウンダー夫妻です。

世の中に真に幸福な結婚というのがあるとすれば―世間では、あからさまに不幸でなければ幸福と見なすという美風もあるようですが―マウンダー夫妻の場合がそれでしょう。

夫のウォルター(1858-1928)は、太陽黒点の研究で知られます。そして、妻のアニー(1868-1947)も一流の天文家として活躍しました。マウンダーの名は、「マウンダー・ミニマム(マウンダー極小期)」として知られる天文事象によって、たぶん最も有名。これは17世紀後半から18世紀初めにかけて、約70年間にわたって、太陽黒点が限りなくゼロに近かったという天文学上の事実を指します。

★

二人の仲を取り持ったのも太陽でした。

ウォルターは1873年以来、グリニッジで写真撮影・分光部門を担当し、太陽と黒点の定期観測に力を入れていました(ほかに火星の観測も行い、火星の「運河」は目の錯覚だという説を立てました)。そして最初の妻と死別した後、1890年にアニーと出会ったのです。アニーはケンブリッジのガートン・カレッジで数学を修めた才媛で、この年、グリニッジに計算係として採用されました(コンピュータがない当時は、複雑な天文計算の専従スタッフが必要だったわけです)。そしてウォルターの助手をつとめ、太陽観測にも取り組むようになりました。

上の図は、『天界の物語』からとった、有名なマウンダーの蝶形図(少し歪んでいるのは、スキャン画像ではなく、デジカメ撮影のため)。左下にウォルターのサインが見えます。蝶形図は、太陽面での黒点出現位置をプロットすると、年単位で緯度が徐々に変化することを示したものですが、右側の「蝶」は1890年にはじまり1901年に終っています。これは二人の出会いから新婚時代までにあたるので、何だか蝶というよりもハートのマークのように見えます。(とはいえ、1901年で二人の愛が終わったわけではなく、そこからまた新たなハートが始まっているのが、ちらっと見えます。)

ふたりの結婚は1895年ですが、その前の年はちょうど太陽活動の極大期にあたります。続々と現れる黒点群は二人の距離をぐっと近づけ、そこにはいろいろなロマンスがあったんじゃないでしょうか。まさに「熱い」カップルですね。

当時は「寿退社」が慣例だったので、アニーも結婚を機にグリニッジを退職しましたが、彼女はその後も天文学の研究を続けました。天の川の写真研究や、ウォルターとともに海外への日食遠征(当時は大変なことでした)など。第1次大戦中にはボランティア・スタッフとしてグリニッジに復帰し、英国天文学連盟(BAA)発行の学術誌の編集委員を長くつとめ、さらには王立天文学会初の女性会員にも選ばれました。

★

さて、『天界の物語』の中身を見ようと思ったのですが、前置きが長くなったので(というか、今読んでいます)、それはまた次回。

(この項つづく)

インセクト古書店 ― 2010年05月11日 21時13分38秒

今週は本業がバタバタっと立て込んできたので、記事の方は勢いおろそかになりそうです。そんなわけで、昨日の本の話も先延ばしにして、今日は写真を1枚貼っておきます。

★

ご覧の通り、何の変哲もないカミキリムシの標本です。

しかし、この標本の来歴はちょっと変わっています。

というのは、この標本はなぜか古本屋で売っていたのです。

他の客からの買い取り商品らしいのですが、前の持ち主は、なぜそんなものを古本屋に持ち込んだのか? 古本屋も古本屋で、一体なぜそれを買ったのか? まったくもって謎です。

その古本屋は、別にヴィンテージ雑貨とか置いてある今風の店ではなくて、昔ながらの典型的な古本屋さんなので、本と並んで、ぽつんと標本が売られていたのは、かなり不思議な光景でした。

値段は高からず、安からず、なかなかいい値を付けてましたが、本の虫は、本当の虫に対しても嗅覚が働くのでしょうか。

★

ご覧の通り、何の変哲もないカミキリムシの標本です。

しかし、この標本の来歴はちょっと変わっています。

というのは、この標本はなぜか古本屋で売っていたのです。

他の客からの買い取り商品らしいのですが、前の持ち主は、なぜそんなものを古本屋に持ち込んだのか? 古本屋も古本屋で、一体なぜそれを買ったのか? まったくもって謎です。

その古本屋は、別にヴィンテージ雑貨とか置いてある今風の店ではなくて、昔ながらの典型的な古本屋さんなので、本と並んで、ぽつんと標本が売られていたのは、かなり不思議な光景でした。

値段は高からず、安からず、なかなかいい値を付けてましたが、本の虫は、本当の虫に対しても嗅覚が働くのでしょうか。

書斎と望遠鏡 ― 2010年05月14日 21時16分41秒

昨日今日と快晴。ものすごく爽やかな陽気。

気温はむしろ冷涼で、寒気を覚えるほどです。

作物にはちょっと過酷かも。

★

さて、仕事も徐々に片付いてきて、心が少しずつ軽くなってきました。

やれやれです。

でも、やっぱり怠惰な気分が続いているので、ひと様の写真を勝手に貼ってお茶を濁します。

画像は、この間Flickrで見た、オーストリアのシュティフト・メルク修道院の図書室(http://www.flickr.com/photos/mihaibojin/3471504623/)。

うーん、いいですね。

古めかしいライブラリ、背の高い窓、その窓辺にひっそりと置かれた望遠鏡。

架台は赤道儀式ですから、もちろん地上用ではなくて、立派な天体望遠鏡です。

この望遠鏡を使って、当時、夜な夜な星を眺めた修道士がいたのでしょう。

天文学の視野が急速に拡大しつつあった19世紀は、同時に、社会構造の変革によって、修道院の意味合いにも劇的な変化が生じていたはずです。そんな時代に彼はいったい何を思って空を眺めていたのでしょうか。

ともあれ、いかにも郷愁の天文古玩的風趣に富んだ光景です。

★

Flickrといえば、こんな書斎の写真も見つけました。

http://www.flickr.com/photos/champagnechic/1282133159/

使い勝手はともかくとして、とても夢のある書斎。なかなか快適そうです。

気温はむしろ冷涼で、寒気を覚えるほどです。

作物にはちょっと過酷かも。

★

さて、仕事も徐々に片付いてきて、心が少しずつ軽くなってきました。

やれやれです。

でも、やっぱり怠惰な気分が続いているので、ひと様の写真を勝手に貼ってお茶を濁します。

画像は、この間Flickrで見た、オーストリアのシュティフト・メルク修道院の図書室(http://www.flickr.com/photos/mihaibojin/3471504623/)。

うーん、いいですね。

古めかしいライブラリ、背の高い窓、その窓辺にひっそりと置かれた望遠鏡。

架台は赤道儀式ですから、もちろん地上用ではなくて、立派な天体望遠鏡です。

この望遠鏡を使って、当時、夜な夜な星を眺めた修道士がいたのでしょう。

天文学の視野が急速に拡大しつつあった19世紀は、同時に、社会構造の変革によって、修道院の意味合いにも劇的な変化が生じていたはずです。そんな時代に彼はいったい何を思って空を眺めていたのでしょうか。

ともあれ、いかにも郷愁の天文古玩的風趣に富んだ光景です。

★

Flickrといえば、こんな書斎の写真も見つけました。

http://www.flickr.com/photos/champagnechic/1282133159/

使い勝手はともかくとして、とても夢のある書斎。なかなか快適そうです。

最近のコメント