戦争と新発明(1) ― 2014年07月01日 21時33分51秒

戦争とは悲惨なものです。

と同時に「カッコいい」ものです。

少なくとも人間は戦争を憎むと同時に、それを囃し立てる傾向があります。

と同時に「カッコいい」ものです。

少なくとも人間は戦争を憎むと同時に、それを囃し立てる傾向があります。

昔の人も太平記読みが語る合戦シーンに胸を躍らせましたし、近代以降、メディアが進化を遂げても、そこで人気を誇るのは昔に変わらぬ戦闘シーンで、ときには宇宙や未来を舞台に、ダダダダ…、ズドーンズドーン…、ドカーンドカーンを繰り返しています。

いまだ悟りを得ぬ者は、六道を輪廻すると言います。そのうちには地獄道あり、餓鬼道あり、畜生道あり、そしてまた修羅道あり。

考えてみれば、サッカーも将棋も、およそゲームと名の付くものは、戦争の疑似体験かもしれず、勝負・闘争を好むのは、ヒトの生物的特徴だと思います。

その特徴は、たぶん19世紀まではヒトの勢力伸長に有利に作用しましたが、20世紀以降、逆にヒトが種として存続する上で最大の不安定要素となっていることは、多くの人が感じていると思います。

★

…と、身の丈に合わぬことを語ろうとすると、だんだん話が広がって収拾がつかなくなりますが、そもそも何を書こうとしたかというと、第1次世界大戦期における、人々の科学技術への視線みたいなことを、モノを通して振り返りたかったのでした。

で、結論から言うと、どんなに悲惨なことが目の前で展開していても、やっぱりそこには「カッコいいもの」を見ようとする目があったんじゃないかなあ…と感じたのでした。

たとえばここに1冊の本があります。

形成外科学の本ではないので安心していただきたいですが、当時の児童書です。

アーチボルド・ウィリアムズ、『現代の発明の驚異』

Archibald Williams,

The Wonders of Modern Invention.

Seeley (London), 1917

8vo, 165p.

1914年から1919年まで続いた第1次世界大戦の真っ最中にイギリスで出た本です。

この青空に入道雲が映える、爽やかな表情の本の向こうに、大戦争があり、新兵器に目を輝かせる子供がいた…らしいのですが、中身はこれから読むので、ひょっとしたら違う結論になるかもしれません。

(この項つづく)

【7月2日付記】 読み返して文意不明の箇所を一部削りました。

白旗 ― 2014年07月04日 22時11分36秒

脳の血管が詰まっているせいか、文章がうまく書けません。

それとも夏バテでしょうか。

日付もいつのまにやら7月。梅雨も後半に入り、豪雨のニュースも聞かれますが、この雨を脱すれば、いよいよ夏本番。

記事のほうは明日から再開します。

それとも夏バテでしょうか。

日付もいつのまにやら7月。梅雨も後半に入り、豪雨のニュースも聞かれますが、この雨を脱すれば、いよいよ夏本番。

記事のほうは明日から再開します。

戦争と新発明(2) ― 2014年07月05日 10時21分14秒

さて『現代の発明の驚異』のつづきですが、どうも子供向けの本のわりに言葉が難しくて、なかなか理解が及びません。以下、とりあえずサワリだけ。

この本に戦争が影を落としていることは間違いありません。

そもそも、この本は全体構成がかなり偏っていて、前半は通信関連の話題ばかり、そして後半に入ると兵器の話題ばかりです。農工とか、医薬とか、交通手段とか、新発明にまつわる話題は、当時ずいぶん多かったはずですが、著者の趣味か、それとも時代の関心そのものが偏っていたのか、ともかくこの本は、この2つの領域にスポットを当てています。

(無線電信装置を積み込んだ単葉機「フランダース」。

写真右上にうっすら見える4本の平行な線がアンテナ。)

写真右上にうっすら見える4本の平行な線がアンテナ。)

ボリューム的にも通信と兵器がちょうど半々。そして通信技術も軍事とは縁が深いので、ここにも戦争の影が差している可能性は大きいと思います。

(本書の口絵より。「〔…〕戦艦において無線電信はごくありふれたものである。ここに写っているのは英艦ドレッドノートのアンテナ。蜘蛛の巣状のものはアンテナ線が接触しないよう平行に保つための軽量フレーム。この形式のアンテナは「海軍省式」と呼ばれる。」)

(マルコーニの移動無線基地)

ここでいう通信技術というのは、電信に始まり、電話、録音機、遠隔録音機(メッセージ録音の元祖)、遠隔描画器etcで、原語を挙げればtelegraphy, telephone, phonograph, telephonograph, telewriter …と「tele尽くし」の観があります。当時はまさに「teleの時代」だったのですね。

(テレライターの実力。上が原画、下が受信機の再生画像)

その延長上にラジオがあり、テレビがあり(これまたtele!)、ネットがあるので、当時は新たな情報技術によって、人間が時間と空間の制約を脱し始めたという意味で、今につながる大きな時代の変革期だったと思います。人類史上、ひょっとしてこれは兵器の革新よりも、ずっと大きな意味を持つかもしれず、この点はいずれ改めて考えてみたいです。

ちなみに手元にある本は、テンプル実業学校(英・ブリストル)のヘンリー・クラップ君が、1925-6年度の成績優秀賞として、校長のホール先生からもらったご褒美本です。子供向きの本といっても、対象読者は中学生ぐらいだったのかもしれません。

(同校のことを調べていたら、ホール先生の子孫が、同校と先生のことを質問している書き込みがあって、ネットってすごいなと思いました。http://www.rootschat.com/forum/index.php?topic=375963.0)

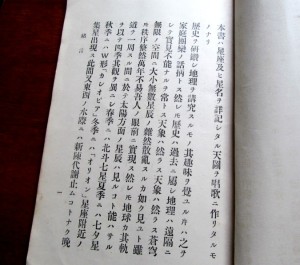

(目次より)

そして後半は新式砲、各種の銃、爆薬、魚雷、潜水艦等の記述が延々と続きます。

そのボリュームといい、それが子どもの教育目的にかなう事項と見なされていた事実といい、そこに軽い驚きと共に「時代」を感じます。

(ポンポン砲とマキシムガンを装備した沿岸防備装甲車。四方に鉄砲をぶっぱなす山高帽の男たちが絵的に面白いのですが、でも当時は真剣だったのでしょう。)

意外に思ったのは、本書にはナショナリスティックな表現がほとんど出てこないことで、たとえば各国の制式銃にしても、イギリスではこう、フランスではこう、ドイツでは、オーストリアでは…とフラットな記述が多くて、イギリスだからすごいとか、ドイツだからダメという記述は見られません(しかし、アメリカ人の発明の才はとりわけ賞賛されている箇所がありました)。

興味深く思ったのは、当時の魚雷観。

本書によれば、当時の魚雷はまだ兵器として未熟で、本書の中で唯一日本が登場するのも、日露の海戦で使用された魚雷が、戦果に乏しかったことを指摘する箇所なのですが、しかし、著者はなおも魚雷の登場を非常に重視しています。

なんとなれば、魚雷は艦船の泣き所である船底部を攻めると同時に、昼夜を問わず相手に緊張を強いることで、屈強な乗組員もついに困憊させてしまうメンタルな効果を持つがゆえに、きわめて恐るべき武器なのだ…と著者は言います。魚雷はかつてフィジカルというよりは、メンタルな兵器だったのですね。

(沈降する潜水艦)

本書の最後で、著者は対潜哨戒の問題に触れ、「まこと将来問題となるのは、いかにして高性能の潜水艦を建造するかではなく、いかにして潜水艦相手に戦うかである」と結んでいますが、これも見えない敵に対する恐怖を語るものでしょう。

★

第1次世界大戦から100年が経ちました。

しかし、地上から戦争が無くなる気配は微塵もありません。

ただ、この間の著しい変化は、かつて戦争とは国家間の利害対立で起きるものだったのが、今では国家内の利害対立で紛争が生じ、そこに他国が介入してややこしくなる…というパターンに遷移してきたことです【追記:よく考えたら、この点は昔もそうだったような気がしてきたので、前後の記述は要再考...】。現代は2千年来続く「国家という制度」が変質しつつある時期なのかもしれません。それを生み出したものこそ、上で述べた情報・通信技術の革新なのかなあ…と、血管が詰まった脳で考えています。

この時期、大きな入道雲を見ると、細田守監督の「サマーウォーズ」(2009)を思い出します。爽やかな信州の風光と、大家族への郷愁が印象に残る作品ですが、茶の間で巨大な電脳空間を舞台に戦争をするって、100年前、あるいは200年前の人が見たらどんな感想を持つでしょうね。

トンツーの思い出 ― 2014年07月06日 09時31分54秒

電信といえば、以前こんなものを買いました。

電鍵と音響器(sounder)のセット。無線ではなく、有線電信用のものです。

音響器というのは、電鍵の動きに合わせて電磁石の作用で金属バーが上下し、トンツー音を響かせる装置です。

私が子供の頃は電子工作が盛んで、ゲルマラジオなどと並んで、モールス練習機というのが初期の定番工作として、本や雑誌には必ず載っていました。

少数の電子部品とスピーカーを組み合わせ、電鍵(秋葉原のパーツ屋に行けば、他の部品と一緒に買えました。通販もあったと思います)を押すと、一定周波数の発振音が鳴るだけの単純な装置ですが、あれを片手に「ツツー ツーツツツ ツーツツーツ…」と電信の真似事をすることは、なかなか誇らしい気分を感じるものでした。

このセットは、さらにその昔の姿らしい。

裏面には配線があり、説明図が貼られています。

目をこらすと、後方の端子を経由して外部電池につなげば、これ単独でトンツーでき、もう1台のセットとつなげば、互いに信号をやりとりできる…と書かれています。一人でトンツーするのは練習のためでしょうか。いずれにしても、これはプロユースではなく、アマチュアの入門用というか、一種の学習用機器ではないかと思います。(電信界の事情に疎いので詳細は不明。)

ちなみに、生みの親は米ミシガン州の「Signal Electric Manufacturing 社」。

★

遠い誰かとつながっていたい―。

それは多くの人にとって、昔も今も変わらぬ思いでしょう。

(それが度を越して、ネット依存となると、ちょっとどうかと思いますが。)

透き通った天球(1) ― 2014年07月07日 06時59分24秒

最近はちょっと天文の話題が少なめです。

しかし、さすがに今日は七夕ですから、たとえ星がこれっぽっちも見えなかろうと、あに星の話題なかるべけんや。

しかし、さすがに今日は七夕ですから、たとえ星がこれっぽっちも見えなかろうと、あに星の話題なかるべけんや。

季節柄、少し涼しげなものを載せます。

透明なガラスの天球儀。高さ約27cmのこぶりな品です。

真横からだとこんなフォルム。

「天球」といっても、よく見ると下の黒い部分まで一体の造りなので、極端に胴が丸く、首の短い壺形と言った方が正確です。

銀の台座はおそらくアルミ製。

経緯線や星座はすべて表面から手描きされています。

「これはご丁寧に…」と思わず頭を下げたくなる「天球儀」のネームプレート。

「Gold Star」のロゴが素敵です。

「Gold Star」のロゴが素敵です。

★

以前、天文骨董界の大御所トマス・サンドベリさんのサイトで、19世紀のスウェーデン製とされるガラスの天球儀を見たことがあります(以下、サムネイル画像はイメージ。詳細はリンク先を参照)。

それは球の半分まで赤い液体を入れたガラス球で、その水面を地平面になぞらえ、地上と地下に天球を二分しているのでした。

あるいは、カリフォルニアにある理系骨董の店、The Gemmaryでも、同じくスウェーデン製のガラスの天球儀が売られています。こちらはさらに凝った架台を備えており、中には青い液体が封入されています。大洋の真ん中で空を見上げたら、きっとこんな感じだろうなあ…と思わせるものがあります。

お値段は堂々の12,500ドル。

★

手元のガラス天球儀は、時代も、作りも、これらとはまるで違います。

生まれも戦後ですし、値段にいたっては100分の1以下。でも私にはこれで十分に美しく感じられますし、何よりも収集は身の丈に合ったモノがいちばんです。

それに―ここが大事な点ですが―この天球儀がなぜ壺形をしているかといえば、やっぱり中に色水を入れて、地平面をイメージさせるためなのでした。

(この品の用法や素性を紹介しつつ、この項つづく)

透き通った天球(2) ― 2014年07月08日 04時36分06秒

昨日のつづき。

この天球儀の台座には、下のようなプレートも付いています。

八幡市は現在の北九州市。ネット情報によれば、メーカーのあやめ池工業所さんは現在も盛業中の由ですが、今は衣料の縫製加工を業とされているようなので、天球儀の製造はとうにされていないのでしょう。

この天球儀が作られたのは、同社が創業した1947年から、八幡市が消滅した1963年までの間のことになりますが、付属する説明書の紙質や表記(新旧のかな遣いが混在しています)から考えて、おそらく1950年前後と推測します。

下がその解説書(表裏1枚刷り)。

以下に解説を一部転記します(表記は原文のまま)。

構造の特徴

透明な美しい玻璃体の円球の外面に諸星座、黄道、赤道、赤経、赤緯線を記入し、球内に水を半分充して正しい地平線を常に自動的に表はしてゐます。

緯度盤は任意の観測地点を自在に求める事が出来ます。

天球は極軸を中心として静かに廻転、星座の物語りを夢のように繰りひろげます。

使用途

地上の星を花といゝ、みそらの花を星といふ

詩人藤村は讃美しています、誰でも夜毎燦として煌めく星には心惹かれずにはをられません。

さあ皆さん夜空の花園の神秘を探って夕食後の一刻を楽しみつゝ星を科学しましょう。

七夕物語にまつはる織女星と牽牛星は何処にゐるでしょう。

猟人オリオンは何を覗っているのでしょうか。

小学校、中学校、の教材

航海、航空のパイロット

書斎、応接室の装飾品……として

一読時代を感じる文章で、「科学しましょう」と言うわりに情緒に流れがちなのは、野尻抱影流の星座物語の影響でしょう。当時の天文趣味の基調がどこにあったかを如実に示しています。

この天球儀は元箱も付いており、状態は非常に良かったのですが、残念ながらゴム栓だけは溶けたような状態で、使用不能でした。いずれ適当な栓を見つければ、この球体に水を入れて、より涼しげな風情を楽しめるはず。

箱の蓋裏にはこのようなガリ版の取説も貼られていました。

中に入れた水に「青色のインキ等を数滴落して着色せば更に実感が伴ふでせう」とあって、素敵だと思いました。

★

今日から出張なので、次回更新は木曜日以降になります。

ガラスの天球儀…19世紀の逸品 ― 2014年07月10日 05時51分58秒

昨夜帰宅。雨戸がカタカタ鳴り、台風の接近を告げています。

★

ガラスの天球儀といえば、

■クリステン・リッピンコット(著)

天文学(ザ・サイエンス・ヴィジュアル14)

東京書籍、1995

という、美しい写真を満載した本のタイトルページにも、ハッとする品が載っているのを思い出しました。

ページの左下に注目。下はその拡大。

美麗といおうか、絶佳といおうか、人間の想像力と手わざが見事に融合した品です。

しかし、キャプションには「天球を描いた宇宙の立体模型(19世紀)」とあるだけで、それ以上の詳細は不明。本の隅に目をこらすと、写真提供元として、The Natural History Museum の名が挙がっていて、おそらくロンドンのそれだと思いますが、探し方が悪いのか、検索してもこの天球儀がうまく引っかかりません。これほどの逸品がなぜ?

【2014.10.13 付記】

クレジット表記の記載を見間違えていたので訂正します。この天球儀はThe Natural History Museum ではなくて、The Old Royal Observatory, Greenwich の所蔵でした。

所蔵者によるオリジナルの紹介ページは以下。

http://collections.rmg.co.uk/collections/objects/11214.html

この美しい天球儀は1820-30年頃のフランス製だそうですが、作者は不明。これほどの品の作者が不明というのは、依然謎めいた感じです。

星と花 ― 2014年07月12日 13時55分46秒

(賢治が昭和3年(1928)に、花の名前を書き付けた「メモ・フローラ手帳」の紹介記事。雑誌「アルビレオ」創刊号、1994より)

7月8日の記事で、ガラスの天球儀を取り上げた際、「地上の星を花といゝ、みそらの花を星といふ」という文句が、島崎藤村のものとして引用されている文章を紹介しました (http://mononoke.asablo.jp/blog/2014/07/08/7382844#c)。

すかさずS.Uさんに教えていただいたのは、これは藤村ではなく、室生犀星が出典ではないか、ネット上では犀星のものとして引用されている例が多いようだが…ということで、併せて土井晩翠の「天地有情」(1899)や、宮沢賢治の「ひのきとひなげし」にも似たような言い回しが出てくることをご教示いただきました。(前者は「み空の花を星といひ/わが世の星を花といふ。」というもので、後者は「あめなる花をほしと云い/この世の星を花という。」というものです。)

(リンドウの1品種「アルビレオ」。出典同上)

ここまで来ると、これは当時流行の言い回しで、明治の新体詩ブームの中で紹介された外国の詩が原典ではないか…と私なりに想像し、検索して見つけたのがYahoo知恵袋に挙がっていた下の詩。(http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1086988725)

If stars dropped out of heaven,

And if flowers took their place,

The sky would still look very fair,

And fair earth's face.

Winged angels might fly down to us

To pluck the stars,

Be we could only long for flowers

Beyond the cloudy bars.

イギリスのクリスティーナ・ロセッティ(Christina Georgina Rossetti、1830-1894)の作で、ベストアンサーで示された訳は以下のとおり。

星が天から降ってきて、

(その星があった場所に) 花がとって代わったとしても、

空は依然として(花で)とてもきれいだし

地表も(星で)とてもきれいだろう。

羽のついた天使が私たちのもとに降りてきて

星をつまんでもっていくかもしれない。

同じように、わたしたちも

曇の向こう側にある花に思いこがれるだろう

★

思うに、星を天上の花に喩えるのはステロタイプな表現として、昔から類例は多い気がします(美しいものイコール花という、単純な発想ですね)。

たとえば、パパっと検索したところ、フランスの詩人、アルフォンス・ド・ラマルティーヌ(Alphonse de Lamartine, 1790-1869)の「Les étoiles(星々)」と題した詩にも、下のような句があって、意味はよく分かりませんが、星の美を天上の花に喩えているようです。

Beaux astres! fleurs du ciel dont le lis est jaloux,

J'ai murmuré tout bas : Que ne suis-je un de vous?

いっぽう、花を地上の星に喩えるのは、当初こそ機知に富んだ新趣向だったかもしれませんが、こういうのは「白扇さかしまに懸く富士の山」の類で、模倣によってすぐ陳腐化するのは避けがたいところです。

★

結局「地上の星、天上の花」の原典は今ひとつよく分かりませんが、ひょっとして、英文学徒だった野尻抱影が、これについて何か言ってないだろうか?と思い付いて、手元の本をパラパラめくってみました。

果たして、彼の天文随筆『星三百六十五夜』(初版1955)には、「星と花」という一文があり、これだ!と思ったのですが、案に相違して、その内容は「星に花の香りを当てるとすれば…」という、一種の見立ての文章でした。まあ、目論見は外れたものの、抱影先生も実に艶なことをすると思い、ごく短い文章ですので、下に全文を引用しておきます。

「星と花」

アンリ・ド・レニエは、『ドンク』(さて)の中に

― 宝石には匂いがあって欲しいものだ。私はダイヤモンドの鋭い凍った匂い、エメラルドのすっぱい新鮮な匂い、ルビーの重い、荒荒しい匂い、オパールのそこはかとなき、ほのかな、名酒の薫り、真珠の女性的な、底光りのする香気を想像する。(河盛好蔵氏訳)

と書いている。これを読んで、私は、もし星に花の香を持たせたらと空想して、星好きの若い女牲たちにそれを考えてもらった。優秀なものも多いが、匂いは附け足りで色の似寄りだけのがあるのも仕方がない。また、冬ほど大きな星が多いのだが、反対に花は乏しいので、取り合わせに困難である。

三つ星 フリージア ベテルギュース 紅つばき

リゲル 白つばき カペルラ 君子蘭

シリウス 沈丁花 プロキオーン 春蘭

カストール 白水仙 ポルックス 黄水仙

アルデバラーン 紅ばら すばる 鈴蘭

レーグルス デイジー スピーカ マーガレット

アルクトゥールス 花びし草 アンタレース のうぜんかつら

ヴェーガ あじさい アルタイル 待宵草

北極星 黄菊 フォーマルハウト もくせい

金星 よるがほ 火星 ガーベラ

木星 ひまわり 土星 やぐるま

特に三星のフリージア、それをはさむα・βの紅つばき、白つばき、双子座のα・βの白水仙、黄水仙の対照や、シリウスの沈丁花とアンタレースののうぜんかつらに季節感と強烈な色を表わしたのがいい。すばるの鈴蘭も可憐である。

★

うむ、可憐ですね。

星と花―。

両者は単に綺麗というばかりでなく、「年々歳々相似たる」ところも共通します。

そして、それを前にして、人は変わりゆく自分と世の中に深いため息をつくわけです。

古川龍城を知っていますか ― 2014年07月13日 11時36分28秒

日本の天文趣味をたどるために、明治大正の本を何冊か手元に置いています。

その中に古川龍城(ふるかわりゅうじょう)という人の本が何冊かあります。

画像は左から、

『天文界之智嚢』 (中興館、改訂11版、1933/初版1923)

『星のローマンス』 (新光社、1924)

『星夜の巡礼』 (表現社、1924)

の3冊。出版年をご覧いただければお分かりのように、大正12~13年のごく短い期間に、立て続けに出た本です。

「日本の天文趣味をたどる」と云うわりに、私は著者である古川その人について何も知らずにいたのですが、たまたま以下の報告に接し、「へええ、そうだったんだ」と思ったので、ここに挙げておきます。

■冨田良雄、「古川龍城と山本一清」

第3回天文台アーカイブプロジェクト報告会集録 (2012), pp.24-27.

http://hdl.handle.net/2433/164305 (←リンク先ページからダウンロードをクリック)

冨田氏の報告によれば、古川は山本一清の弟子に当たり、山本が京大で助教授だった頃、彼はその下で助手を務めた、本職の天文学徒だった由。私はてっきり彼を在野の文筆家と思っていたので、そのことがまず「へええ」でした。そして東亜天文学会(当時の天文同好会)の会誌「天界」のネーミングも古川の発案だそうで、不肖の会員である私は、そのことも知らずにいました。これまた「へええ」です。

とはいえ、彼の学究生活は長く続かず、大正11年(1922)に、京大から東京麻布の天文台(三鷹の旧東京天文台の前身)に転じたあと、翌年の関東大震災を機にそこも辞し、純粋な小説家として立とうとしたり、地震学に興味を示して、東大地震学教室に一時籍を置いたり、かと思うと鳥類学に手を伸ばして、昭和に入ると「国民新聞」の記者をしながら、その方面の文章を書いたり、冨田氏によれば、「鳥の研究者からは天文学出身の謎の人物とされており、かたや天文学分野からみても謎の多い人物」という存在になっていました。

その最期もはっきりせず、晩年は郷里の岐阜に帰り、昭和30年(1955)頃に亡くなったそうです。

★

何だか不思議な人ですね。

古川と入れ替わりに日本の天文シーンに登場し、戦後も永く君臨しつづけたのが野尻抱影であり、古川は謂わばその露払いの役を務めたと言えます。

日本の天文趣味史において、その果たした役割は決して小さくないはずですが、そのわりに知名度が今ひとつですので、ここにその名を記しました。

天象唱歌…海上でふり仰ぐ星(1) ― 2014年07月14日 18時16分07秒

ここのところ、ちょっと文学づいているので、今日は星を詠みこんだ歌の話。

★

今更ですが、賢治に「星めぐりの歌」という作品があります。

彼自身が作詞作曲した歌で、以下がその全文。

あかいめだまの さそり

ひろげた鷲の つばさ

あをいめだまの 小いぬ、

ひかりのへびの とぐろ。

オリオンは高く うたひ

つゆとしもとを おとす、

アンドロメダの くもは

さかなのくちの かたち。

大ぐまのあしを きたに

五つのばした ところ。

小熊のひたいの うへは

そらのめぐりの めあて。

あまりはっきりしませんが、おそらく大正の後半、1920年代前半の成立と思われる作品です。

★

それを遡ること半世紀。まだ賢治さんも生まれていない、明治7年(1874)に出た「天文歌(てんもんのうた)」というのを、以前ご紹介したことがあります。(http://mononoke.asablo.jp/blog/2010/05/17/5092600)

仰いで天(そら)を眺むれば

蒼々(そうそう)として限なし

是を大虚(たいきょ)といふぞかし

空闊至虚(くうかつしきょ)に見ゆれども

清澄稀微(せいちょうきび)の遊気(ゆうき)有り

<以下略>

…云々という、まことに時代がかった文章ですが、幼童に向けて天文基礎知識を説いたものです。

★

さて、今日の本題は、「天象唱歌(てんしょうしょうか)」という本です。

先日、古書店で見つけたのですが、お金を出して買うまでもなく、国会図書館の近代デジタルライブラリーで簡単に全文読めますから、興味のある方はご覧下さい。

http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/855605

B6判、13ページ、針金綴じのごく簡易な小冊子です。

副題は「一名二十四時間星めぐり」。

奥付を見ると、初版が明治45年(1912)に出た後、翌年(大正2年、1913)までに4回版を重ねています。この冊子は「師範学校音楽科用/中学校唱歌科用」をうたっているので、ひとたび学校で採用されると、まとめて売れたのかもしれません。

作詞者は「大分県士族」にして「甲種船長」である小野謙太郎氏。当時は大阪在住で、その伝は未詳ですが、国会図書館の蔵書目録によれば、この『天象唱歌』に先立ち『海図実地応用問題』という本を明治35年(1902)に出しています。

序文の中で小野船長は

「一葉の天図は内に在っては家庭団欒の話柄となり、一歩戸外に出づれば満天に開陳して、星辰歴々視顧の中に実現し、時々刻々と活動変転す。其の言ふ可からざる快楽の中、海事思想の一要素を涵養せんこと、是著者の以て希望する所なり」

と述べています(表記を一部改めました)。すなわち、星の美を知り、同時に海事思想の涵養を図ろうというのが、本書の目的です。

航海のため、昔の船員さんには星の知識が不可欠でしたから、小野船長もそういう立場から星に親しみ、それを若い生徒に伝えるため、作詞に手を染めたのでしょう。

★

というわけで、大海原と満天の星の取り合わせに、いやが上にも期待が高まりますが、その中身はどうか?

(この項つづく)

最近のコメント