足穂氏、アメリカに上陸す ― 2018年01月11日 22時05分18秒

最近、足穂氏の登場の機会が少なかったので、この辺で氏に話頭を転じます。

★

この二人に見覚えがありますか?

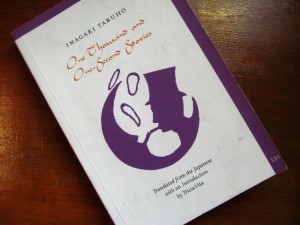

そう、これは稲垣足穂の『一千一秒物語』の初版(1923)の表紙を飾ったイラストです。

その同じ二人が表紙を飾る、こんな本の存在を最近知りました。

何と『一千一秒物語』の英語版が、20年も前にアメリカで出ていたんですね。

まったく知りませんでした。

■Inagaki Taruho(著)、Tricia Vita(編・訳)

One Thousand and One-Second Stories

Sun & Moon press (Los Angels), 1998

One Thousand and One-Second Stories

Sun & Moon press (Los Angels), 1998

裏表紙の解説を読むと、

「日本人が『21世紀ダンディ』の称で呼ぶ稲垣足穂は、自分のお気に入りの事物について、短いながらも信じがたいほど凝縮された物語を書いている。すなわち、機械、飛行機、現代の妖精、土星、流れ星、ブリキの月、幾何学図形、少年、警官、良い香りのするトルコ煙草、煙と化す黒猫、砕け散る彗星、ゲイバー、その他彼の物語に横溢する主題の数々。1920年代から1970年代に至る執筆活動において、稲垣は真に独創的存在であり、多くの日本人からは、谷崎、川端、そして三島に匹敵する存在にして、20世紀における日本の偉大な作家の一人と見なされている。」

…というようなことが書いてあります。

★

本書はタイトルに『One Thousand and One-Second Stories』を掲げていますが、収録作品は「一千一秒物語」のみならず、「第三半球物語」や、「シャボン玉物語」、「タルホ五話」等から毛色の似た作品を録っているので、一種の「足穂初期作品集」といった性格の本です。

訳者のTricia Vita氏の前書きを読むと、足穂作品の英訳は、1972年に出た『日本の新文学(New Writing in Japan)』に、短編「イカルス」が収録された例があるものの、足穂が本格的に英米で紹介されたのは、本書が最初です。

★

足穂の初期作品は、神戸風の一種の「バタ臭さ」を身上としているように思いますが、果たしてバターの本場の人は、それをどのように受け止めたのか?

前書きを読むと、どうやらアメリカの人にとっても、足穂作品はやっぱり不思議なハイカラ世界のようです。いわば「普遍的なバタ臭さ」。でも、それは単なる乳脂の香りなんかではなくて、ダダイズム、キュビスム、フューチャリズム、表現主義など当時の新思潮と、少年タルホの夢想が、不思議に融合したところに発する香りであり、彼の描く世界は、どの国の読書にとっても「永遠の新時代」であり、「郷愁の未来」なのでしょう。

★

さて、足穂ファンの多くが気にかけるのは、何よりもまず、あの文章が果たしてどのような英文になったのか…というところでしょうから、早速その実例を見てみます。

(この項つづく)

コメント

_ S.U ― 2018年01月12日 07時00分49秒

_ 玉青 ― 2018年01月12日 23時55分21秒

Vitaさんは女性でしょうが、今日の記事に書いた以上の背景は不明です。

神戸の街の色合いを考えると、1885年とちょっと時代は古いですが、当時の国別居留民数が、下のリンク先(63頁)に載っています。それを見ると、中国の554名は別格として、数が多いのはイギリス228名、ドイツ54名、アメリカ48名あたりで、以下ポルトガル19名、フランス16名、オランダ13名、スウェーデン・ノルウェー6名…と続きます。明らかにアングロサクソンとドイツ優位の構成で、母校の関西学院もアメリカ系でしたし、足穂が抱く西洋イメージは、基本的に英米色が強いのかなあ…と想像します。すると、逆もまた真なりで、足穂にシンパシーを抱きやすいのは、英・米・独あたりの人だということになるかもしれませんが、まあ、これはただの憶見です。

http://hist-geo.jp/pdf/archive/150/157_058.pdf

神戸の街の色合いを考えると、1885年とちょっと時代は古いですが、当時の国別居留民数が、下のリンク先(63頁)に載っています。それを見ると、中国の554名は別格として、数が多いのはイギリス228名、ドイツ54名、アメリカ48名あたりで、以下ポルトガル19名、フランス16名、オランダ13名、スウェーデン・ノルウェー6名…と続きます。明らかにアングロサクソンとドイツ優位の構成で、母校の関西学院もアメリカ系でしたし、足穂が抱く西洋イメージは、基本的に英米色が強いのかなあ…と想像します。すると、逆もまた真なりで、足穂にシンパシーを抱きやすいのは、英・米・独あたりの人だということになるかもしれませんが、まあ、これはただの憶見です。

http://hist-geo.jp/pdf/archive/150/157_058.pdf

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

これはすばらしい評ですね。英語で書いてあると迫力と説得力がまた違います。Vitaさんはアメリカ人なのでしょうか。女性でしょうか。

日本人とアメリカ人の間には、他の西洋人とは違って何かよくわからないけど特別に気の合うところがありますよね。特に野球とか。衣笠やイチローの記録が日米で争われた時に、互いに張り合う議論に似た情熱を感じました。たぶん、「スポ根」とか地道な反骨精神にはかなり似たセンスがあるのではないかと思います。ハリウッド映画でもよく感じるところです。

ただ、これは何もアメリカ人だけ全般的に贔屓しているわけではなく、食通や美的センスではむしろ日本人はフランス人との共通点が多く、アメリカ人とは大概こちらのほうはさっぱりなので、「バタ」の「タルホ感覚」についてどうなのかとても興味深いです。