初日の出を仰いで ― 2018年01月01日 09時32分08秒

明治前後150年 ― 2018年01月02日 15時17分30秒

あけすけに言って、私は安倍氏が嫌いなので、ついつい氏の言動に目が向きます。いわばアンチですね。そして、この正月には「明治150年」云々というようなことを口にされたそうです。でも、この150年間は、「明治150年」などと、一括りにできるような実体をまるで備えていないし、至極空疎なフレーズと感じます。

確かに明治の45年間は、良きにつけ、悪しきにつけ、ずいぶん頑張った時代で、国として大きなうねりを見せました。しかし、その「遺産」を食いつぶして、国をすっかり焼け野原にしたのが昭和の時代で、先人はその反省に立って(少なくとも当座はそうでした)、せっせと頑張って国を復興したのですが、その「遺産」を再び食いつぶして、この国に恐るべき荒廃をもたらしているのが、安倍という人物だと私の眼には映じています。

端的に言って、安倍氏とその取り巻きが、「明治150年」などというフレーズを軽々に口にするのは、無知か、恥知らずか、あるいはその両方だと思います。

★

日本という国が経験した、大きなうねりを回顧するのであれば、むしろ明治の45年間と、さらにそれに先立つ100年間に着目するのが至当ではないか…ということを、NHKの正月時代劇を見ながら思いました。

今年の時代劇は、『風雲児たち~蘭学革命篇』と題して、杉田玄白(1733-1817)と前野良沢(1723-1803)による、『解体新書』の翻訳と刊行をめぐるエピソードを、平賀源内、田沼意次、林子平など同時代の異才を絡めてドラマ化したもので、三谷幸喜氏の脚本も面白く(原作はみなもと太郎氏)、楽しく見ることができました。

この時期、日本に科学の種が蒔かれ、開国の種が蒔かれ、国防の種が蒔かれ、尊王の種が蒔かれ、明治維新に向けてカウントダウンが始まったのだ…というのが、ドラマの芯にある主張のようでした。

★

玄白や良沢が活躍した18世紀後半。

年号でいうと明和~安永~天明~寛政という時代は、日本の歴史にあって、有数の「才人の時代」でした。もちろん、門閥制度と封建社会という基本的な制約はあったにせよ、各地に身分を超えた知的サークルが生まれ、多くの才人たちが盛んに議論を戦わせて、学問が大いに興起したのがこの時代で、『解体新書』はその象徴です。

知的な才というのは、いつの世も常に一定の比率で大地にこぼれ落ちるのかもしれませんが、その種がうまく芽吹き、花開くかどうかは、時代という名の環境の影響によるところが大きく、18世紀後半の日本は、その意味で豊饒な環境だったのでしょう。

★

ことは医学に限らず、天文学の世界もそうです。

卓越した観測家・理論家として江戸後期の天文学をリードした、脱藩医師の麻田剛立(あさだごうりゅう、1734-1799)。その弟子で、寛政の改暦を成し遂げ、晩年は超人的な努力で蘭書を読み解いた高橋至時(たかはしよしとき、1764-1804)。同じく剛立の弟子で、大阪の質屋の主人にして、観測機器の製作に才を発揮した間重富(はざましげとみ、1756-1816)。

さらに、重富がその才を見出した、元は傘職人の語学の天才、橋本宗吉(はしもとそうきち、1763-1836)。剛立の友人で、一種の形而上学的宇宙論を展開した思想家、三浦梅園(みうらばいえん、1723-1789)。剛立に学び、江戸の人とも思えぬ唯物論的宇宙観を開陳した両替商の番頭、山片蟠桃(やまがたばんとう、1748-1821)。前野良沢や平賀源内に師事し、天文学にも熱中した異能のアーティスト、司馬江漢(しばこうかん、1747-1818)。

彼らの周辺にも話題を広げれば、この人名録は尽きることがなく、当時の知的サークルの交流がいかに広く深かったか、それは本当に唖然とするほどで、三谷幸喜氏の文才があれば、面白いドラマが何本でも生まれるでしょう。

★

彼らの時代は、西洋に目を向ければ、ウィリアム・ハーシェル(1738-1822)の活躍した時代と重なっていて、日本ハーシェル協会では、会員の上原貞治さんを中心に、同時代の東西の比較天文学史――例えば、1781年にハーシェルが発見した天王星を、日本人はいつ知ったのか?といった話題――も追究しています。

こういうことは、世の片隅で細々と語られるのではなく、もっと堂々と語られてしかるべきで、現にそうなっていないのは、21世紀前半が、18世紀後半よりも、はるかに知的退嬰の状況にあるからだと、あえて申し上げたい(ここでドンと机を叩く音)。

★

ともあれですね、こういう文化や歴史の重層性を語らずに、「明治150年」などと浅薄に浮かれている(あるいは、あえて為にする議論をする)政治家を、私はまったく信用することができません。彼らこそ知的退嬰の象徴であり、悪しき時代の子なのだと思います。

3-D宇宙…『Our Stellar Universe』(1905) ― 2018年01月06日 10時39分29秒

この宇宙を立体視するという話題、例によって、結論も組み立てもなしに書き始めたので、話がどうもフラフラしますが、途中を端折って一気にスタート地点に立つと、現時点で私が知り得た最初の例は、20世紀初頭に出た1冊の本で試みられたものです(19世紀にも類似の発想はあった気はしますが、まだその例に出会ったことはありません)。

その本とは、イギリスで出た以下の本。

(右上のスタンプは、シドニー天文台の除籍印)

■Thomas Edward Heath,

Our Stellar Univerese: A Road to the Stars.

Our Stellar Univerese: A Road to the Stars.

『我らの恒星宇宙―星々への道』

King, Sell & Olding, Ltd. (London), 1905(序文年記)

King, Sell & Olding, Ltd. (London), 1905(序文年記)

著者のトーマス・ヒースは、美しい天文図版をふんだんに収めた、天文古書の世界では有名な『The Twentieth Century Atlas of Popular Astronomy』(1903)を編纂した人。宇宙をビジュアル化することに情熱を燃やした人だからこそ、宇宙を立体視するという、この斬新なアイデアも生まれたのでしょう。

【1月9日付記】 この一文には事実誤認があります。ここに出てくる2人のトーマス・ヒースは別人です。1月9日の記事参照。

(ヒースが編んだ天文図集、『The Twentieth Century Atlas of Popular Astronomy』)

(同・図版頁より)

『我らの恒星宇宙』の第1章冒頭を適当訳してみます。

「この小著は、星の世界への旅程表、ないし道案内たることを目指している。私の知る限り、本書はこの種のものとしては最初のものである。実際、こうした本を編むだけの十分な情報が利用できるようになったのは、ごく最近のことに過ぎない。そして現在においても、情報はしばしば非常に不正確である。本書は、現代の自動車旅行者向けに印刷された道案内というよりは、むしろ中世の巡礼者のために書かれた旅程表に似ている。私としては、本書が収集可能な最良の年周視差に基づいていることを以て、読者の許しを請うのみである。そして、遠からずより良いデータが利用可能になると信じている。」 (p.1)

これを読むと、恒星までの距離データを集積して、恒星世界の立体イメージをビジュアルに再構成しようという発想において、ヒースは後人とまったく同じ立場に立っており、この種の試みは、既にその最初期から完成形態にあったことが分かります。

(ヒースが参照したデータの一部。本書巻末付録より)

★

ヒースはまず、データに基づき、下のような図を描いてみせます。

これは、我々の太陽をロンドン(グリニッジ)に置き、1光年=1マイルに置き換えて、60光年以内にある既知の恒星を、イギリスの地図に重ねて描いたものです。

便宜上、グリニッジの真北を天の北極、真南を天の南極とし、各恒星は太陽からの距離と赤緯によってプロットされています(恒星の記号が様々なのは、一種の絶対等級――ここでは太陽を基準に、その何倍の明るさで輝いているか――を表現しているためです)。

(上図一部拡大)

例えば、北極星(Polaris)は、真北に約60マイル(即ち60光年)弱の位置に、また天の赤道付近にある「おとめ座γ星(γ Virginis)」は、真東に約60マイル(同)の位置に、それぞれプロットされています。

ここで後者が真西ではなく、真東に描かれているのは、赤経を考慮して、春分点を挟む赤経18h~5hに位置する星は地図の西側に、同じく秋分点を挟む6h~17hにある星は地図の東側にプロットすると、著者が決めたからです(ちなみに、おとめ座γ星の赤経は、ヒース当時の値で 12h35m)。

ここで注意を要するのは、この図では、中心(太陽)から各恒星までの距離は、観測値が正しい限り正確に描かれていますが、各恒星相互の距離は全く不正確なので、この図から直接、宇宙の3-D像を思い浮かべることはできないことです。これは、あくまでも恒星までの距離をイメージするための<補助図>に過ぎません。

こちらの図(部分)も、原理は全く同じ。ただし、範囲を太陽から半径480光年に拡大してあります。作図の関係で、暗い星は省略し、輝星のみをプロットしてあります。

★

ヒースはここからさらに、各恒星が半径60光年(あるいは480光年)の球体内部で、具体的にどのように分布しているかを導出します。そのためには、各恒星と中心点(太陽)を結ぶ線分を、赤経値に応じて、南北軸の周りを1つずつ回転させてやれば良いわけです(出来上がりは、長短さまざまな棘が突き出たウニを想像してください)。

こうして得られた星の3次元配置を、特定の視点から特定の垂直面に投影することも――演算自体は桁数の多い三角関数を多用するので面倒くさいですが――原理的にそれほど困難ではありません。そして最終的に、一定の間隔を置いた2つの視点から見た投影図を作り、ステレオスコープで覗けば、そこに「立体宇宙」が浮かび上がるという仕組みです。

★

実際にヒースが描いたのが以下の図。彼が40時間かけて計算した成果です。

中心にある芥子粒のような星が我らの太陽で、ここで目にしているのは、左右の眼が107光年離れた巨人が、太陽から500光年離れた場所から、太陽近傍の星々を眺めている光景です。

こちらは、太陽から100光年離れた場所から、両目の間隔が26光年の、さっきよりも一寸小柄な巨人が眺めている景色。

(実際にステレオビュアーにセットできるよう、厚紙に刷った同じ図がオマケに付いているのは、親切な工夫)

★

立体星図というと、地球から眺めた星々の位置関係を立体視することをすぐに思い浮かべます。実際、先に紹介した杉浦康平氏や、デイビッド・チャンドラー氏の作品は、いずれもそうなっています。しかし、ヒースはこんな風に宇宙空間を自由に移動しながら、太陽のはるか遠くから眺めた星々を描いているところが、まことにユニーク。

★

以上、ひょっとしたら、ヒースの意図をとらえ損ねているかもしれませんが、私に理解できる範囲で、その業績を紹介しました。(本当は、「座標」、「回転」、「変換」、「写像」等の数学用語を使えば、事態をもっとシンプルに記述できると思うんですが、私の手に余りますし、ヒース自身も、その辺はあまり詳細に説明していません。上に記したことは、ヒースの簡略な記述と、挿図をにらんで自分なりに考えたことをミックスしてまとめたものです。)

(この項、まだしばらく続く)

NON‐COMMERCIAL ― 2018年01月07日 10時44分50秒

「古星図」で検索していたら、たまたま下のページに行き会いました。

■古星図1 レジン封入用フィルム

親サイトの「minne」というのは、作家さんが自作を持ち寄って販売する、日本版Etsyのようなサイトらしいです。で、上の商品は読んで字のごとく、古星図をモチーフにしたレジン工作用の封入フィルム。

まあ、それだけならば、別に普通なのですが、その商品写真を眺め、商品説明を読んだところで、激しい既視感に襲われました。

ちょっと立ち止まって考えたら、既視感の原因はじきに分かりました。

■カテゴリー縦覧…星図編:古星図を眺める(1)

■カテゴリー縦覧…星図編:古星図を眺める(2)

私は図版を借りたり、借りられたりということに関しては、自他共にすこぶる甘く、良く言えば大らか、普通に言えばかなり杜撰です。とは言いつつも、自分の文章や画像を、露骨に「商売の具」にされることは、当然あまり気持ちのいいものではありません。アンパンマンや「幸福の王子」みたいに、身を捨てて利他を願う境地には、私も依然遠いのです。

プロフィール欄に「商用利用はご遠慮ください」と書くのも無粋ですし、そんなことは今後もしませんけれど、一応書き手の所感として、その思いをここに書きつけておきます。

(でも、件のフィルムの売り上げが、まだたったの1枚だと聞けば、それはそれで面白からぬものがあって、「せっかくだから、この際もっと売れてほしい」と願う気持ちも一方にあるのが、人間心理の微妙なところ。)

3-D宇宙…『Our Stellar Universe』三部作のこと ― 2018年01月08日 13時00分48秒

さて、ヒースの本の話題の続き。

ヒースの本はあれだけにとどまりません。

実は、ヒースの『我らの恒星宇宙』は三部作になっていて、前述の本がその第1部に当たります。ヒースは立て続けに、あと2冊の本を、いずれも1905年に出しています(第3部の序文は1905年11月7日付なので、ひょっとしたら刊行自体は1906年かもしれません)。

その2冊とは、いずれもヒースの単著として、第1部と同じ出版社(King, Sell & Olding, Ltd.)から出た、以下の本です。

■Our Stellar Universe: Six Stereograms of the Sun.and Stars.

『我らの恒星宇宙―太陽と恒星に関する立体図6種』

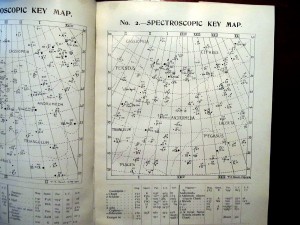

■Our Stellar Universe: Stereoscopic Star Charts and Spectroscopic Key Maps.

『我らの恒星宇宙―立体星図と分光学的基礎図』

『我らの恒星宇宙―太陽と恒星に関する立体図6種』

■Our Stellar Universe: Stereoscopic Star Charts and Spectroscopic Key Maps.

『我らの恒星宇宙―立体星図と分光学的基礎図』

(第1部と第3部。本の体裁はまったく同じです)

手元には第2部が欠けていますが、第3部を読むと、この間の出版事情が分かります。

まずヒースの第1部は、完全な書下ろしではなく、雑誌『ナリッジ(Knowledge)』に発表した数編の記事を元にまとめたもので、その最終成果が、先に紹介した2つの立体星図です。すなわち、①「両眼の間隔が107光年で、太陽から500光年の位置に視点を置いたもの」と、②「両目の間隔が26光年で、太陽から100光年の位置に視点を置いたもの」の2種類。

ヒースはその成果を生かし、さらに大規模で詳細な立体星図づくりに乗り出します。

基本的な方法は最初と同じですが、こちらは両目の間隔が26光年、視点を太陽から100光年、150光年、300光年離れた場所に置いたものです。

一部、最初の星図と設定がかぶっていますが、出来上がった星図は、それぞれ幅25インチ、高さ16インチ(約63cm×41cm)という巨大なもので、しかも星の部分は、その明るさ応じて大小の穴をうがち、さらに星のスペクトルタイプに応じて着色ゼラチンを塗布してあるという凝りようで、光にかざして見ると、カラフルな星たちがフワッと3次元空間に浮かび上がり、まことに美しく、幻想的な眺めでした。まさに神の視覚です。(これを眺めるには、専用のビュアーを使ったのでしょう。)

ヒースは出来上がった立体星図を、王立協会や王立研究所、王立天文学会で展示・公開し、マスコミも好意的にこれを取り上げました。この第2弾の立体星図を縮小して出版したのが、『我らの恒星宇宙』の第2部です。

★

しかし、ヒースはこの2番目の作品を人々に見せた結果から、あることを学びます。

それはずばり「ヒースの図は分かりにくい」ということです。

ヒースとしては、太陽から遠く離れた場所から星々を眺めることで、恒星宇宙における太陽の立ち位置を相対化することに意義を認めていたのですが、一般の人は(あるいは星に詳しい人でさえ)、見慣れた星の配列と全く異なる星図を見ると、頭がすっかり混乱してしまうのでした。

そこで、ヒースは方針を転換して、地球(太陽)に視点を置いて、そこから眺める立体星図を作ることにしたのです。これは星図製作史の観点から言えば、ある意味、地動説から天動説への後退(=地球中心主義の復活)を意味しますが、背に腹は代えられぬといったところでしょう。

ここから生まれた成果が、『我らの恒星宇宙』の第3部です。

まことにヒースはまめというか、行動力のある人だと感心します。

(記事が長くなるので、第3部の中身は次回に。この項つづく)

3-D宇宙…『Our Stellar Universe』三部作のこと(2) ― 2018年01月09日 06時52分04秒

ここで、『我らの恒星宇宙―立体星図と分光学的基礎図』の中身を見てみたいのですが、その前に1つ訂正しておきます。

★

ヒースのことを最初に取り上げたとき、「著者のトーマス・ヒースは、美しい天文図版をふんだんに収めた、天文古書の世界では有名な『The Twentieth Century Atlas of Popular Astronomy』(1903)を編纂した人」と書きました。しかし、これは事実ではありません。

トーマス・ヒースという名のアクティブな天文家が、同時にイギリスに2人いたとは、よもや想像しなかったので、よく確かめずに書いてしまったのですが、この2人のヒースは別人です。ここにお詫びして訂正します。(『我らの恒星宇宙』を読んでいたら、星図の投影法を解説する箇所で、「以上のことは、エジンバラ王立天文台に勤務する、私と同名のトーマス・ヒース氏が編んだ『20世紀天文百科』には当てはまらない。ヒース氏によれば…」云々という記述があったので、気づきました。)

上記のとおり、『20世紀天文百科』の編者である Thomas Heath(1850-1926)は、スコットランドの王立エジンバラ天文台に勤務した職業天文家ですが、立体星図を作った我らがThomas Edward Heath(1849-1918)は、カーディフに生まれたウェールズ人で、親から受け継いだ石炭販売会社を経営する傍ら、趣味として天文学に取り組んだアマチュア天文家です。その最も重要な業績が、『我らの恒星宇宙』三部作であり、本が出た翌年(1906)には、王立天文学会会員に選出されています。

(※彼の追悼記事参照: http://adsabs.harvard.edu/full/1919MNRAS..79R.229.)

★

さて、ヒースが作った立体星図に話を戻します。

ヒースがここで取り組んだのは、南北全天を立体星図化することであり、立体化の対象は、5等級までの1,520個の星という壮大なプロジェクトです。(実際、どれだけ手間がかかったかは、私には想像もつきませんが、データの収集から座標計算まで、すべて一人でこなすのは、間違いなく大仕事だったでしょう。)

その最終成果が、巻末のポケットに入っている26枚の星図です。

いずれも、視野角が50°平方の空域を図示したもの。

下は26枚中、最初のNo.1からNo.5を並べたところです。

図の細部を見ると、例えばNo.2の図では、左目用↓と

右目用↓の星図が、

こんな風に並んで印刷されています。

★

出来上がったものを見ると何でもないようですが、両眼視差を生み出すために、左右の眼の距離をどれぐらい離せばよいかとか、実際に作図するに当たっては、解決すべき問題が多々あります。

両眼視差の問題に関していうと、仮に地球の公転軌道の直径、すなわち両目が約3億km離れていると仮定すれば、実際の年周視差程度のずれが、そこに生じるわけですが、それは望遠鏡とマイクロメーターを使って、ぎりぎり検出できる程度の差ですから、立体感を得るには全然足りません。

地球から見える明るい星までの距離は、数光年から数百光年、中には1000光年以上の星もあるので、その全てをうまく立体視するのは、なかなか難しいことです。ヒースはいろいろ試行錯誤した結果、地球公転軌道の19,000倍、すなわち両目の距離を約0.6光年離せば、近くから遠くまで、自然な立体感が得られると結論付けました。本書付属の立体星図は、この考えに基づいて作られています。

★

ところで、この立体星図だけだと、どれが何の星か分からんではないかと思われるかもしれませんが、その点は大丈夫です。

『我らの恒星宇宙』第3部は、副題が『立体星図と分光学的基礎図』となっていますが、この「分光学的基礎図」というのが、すなわち立体星図の元図のことで、例えば上に掲げたNo.2の元図は下のようなものです。

本書には、こうした基礎図が26枚、すなわち立体星図と同じだけ付属します。

★

こうして見てくると、本当に至れり尽くせりという感じで、やっぱりヒースこそが立体星図のパイオニアであり、事実上の完成者であった…と言って良いように思います。

(宇宙の立体視の話題は、間を置いてさらに続きます。)

足穂氏、アメリカに上陸す ― 2018年01月11日 22時05分18秒

最近、足穂氏の登場の機会が少なかったので、この辺で氏に話頭を転じます。

★

この二人に見覚えがありますか?

そう、これは稲垣足穂の『一千一秒物語』の初版(1923)の表紙を飾ったイラストです。

その同じ二人が表紙を飾る、こんな本の存在を最近知りました。

何と『一千一秒物語』の英語版が、20年も前にアメリカで出ていたんですね。

まったく知りませんでした。

■Inagaki Taruho(著)、Tricia Vita(編・訳)

One Thousand and One-Second Stories

Sun & Moon press (Los Angels), 1998

One Thousand and One-Second Stories

Sun & Moon press (Los Angels), 1998

裏表紙の解説を読むと、

「日本人が『21世紀ダンディ』の称で呼ぶ稲垣足穂は、自分のお気に入りの事物について、短いながらも信じがたいほど凝縮された物語を書いている。すなわち、機械、飛行機、現代の妖精、土星、流れ星、ブリキの月、幾何学図形、少年、警官、良い香りのするトルコ煙草、煙と化す黒猫、砕け散る彗星、ゲイバー、その他彼の物語に横溢する主題の数々。1920年代から1970年代に至る執筆活動において、稲垣は真に独創的存在であり、多くの日本人からは、谷崎、川端、そして三島に匹敵する存在にして、20世紀における日本の偉大な作家の一人と見なされている。」

…というようなことが書いてあります。

★

本書はタイトルに『One Thousand and One-Second Stories』を掲げていますが、収録作品は「一千一秒物語」のみならず、「第三半球物語」や、「シャボン玉物語」、「タルホ五話」等から毛色の似た作品を録っているので、一種の「足穂初期作品集」といった性格の本です。

訳者のTricia Vita氏の前書きを読むと、足穂作品の英訳は、1972年に出た『日本の新文学(New Writing in Japan)』に、短編「イカルス」が収録された例があるものの、足穂が本格的に英米で紹介されたのは、本書が最初です。

★

足穂の初期作品は、神戸風の一種の「バタ臭さ」を身上としているように思いますが、果たしてバターの本場の人は、それをどのように受け止めたのか?

前書きを読むと、どうやらアメリカの人にとっても、足穂作品はやっぱり不思議なハイカラ世界のようです。いわば「普遍的なバタ臭さ」。でも、それは単なる乳脂の香りなんかではなくて、ダダイズム、キュビスム、フューチャリズム、表現主義など当時の新思潮と、少年タルホの夢想が、不思議に融合したところに発する香りであり、彼の描く世界は、どの国の読書にとっても「永遠の新時代」であり、「郷愁の未来」なのでしょう。

★

さて、足穂ファンの多くが気にかけるのは、何よりもまず、あの文章が果たしてどのような英文になったのか…というところでしょうから、早速その実例を見てみます。

(この項つづく)

足穂氏、アメリカに上陸す(2) ― 2018年01月12日 23時43分59秒

(前回のつづき)

ここでサンプルとして、「一千一秒物語」中の4作品について、その原文と英訳を並べてみます。(原文は英語版が底本にした新潮文庫から採りました。また、句読点のない足穂の原文を英訳するに際して、訳者は文中に長短のスペースを挿入して、そのニュアンスを出しています。引用にあたって、この点は訳文を踏襲しました。)

---------------------------------------

まずは巻頭第1話。

★月から出た人

夜景画の黄いろい窓からもれるギターを聞いていると 時計のネジがとける音がして 向うからキネオラマの大きなお月様が昇り出した

地から一メートル離れた所にとまると その中からオペラハットをかむった人が出てきて ひらりと飛び下りた オヤ! と見ているうちに タバコに火をつけて そのまま並木道を進んで行く ついてゆくと 路上に落ちている木々の影がたいそう面白い形をしていた そのほうに気を取られたすきに すぐ先を歩いていた人がなくなった 耳をすましたが 靴音らしいものはいっこうに聞えなかった 元の場所へ引きかえしてくると お月様もいつのまにか空高く昇って静かな夜風に風車がハタハタと廻っていた

★THE MAN WHO CAME FROM THE MOON

I was listening to the strains of a guitar escape through a yellow window in a painting of the night when I heard the uncoiling spring of a clock From across the way a magnificent dioramic Mr. Moon arose.

It halted at a spot one meter off the ground whereupon a man appeared from within wearing an opera hat and nimbly leapt out Wow! While I was watching he lit a cigarette and walked along the boulevard As I followed him the shadows of trees cast fascinating patterns on the pavement In the instant that my attention was diverted that man walking just ahead of me disappeared I listened intently but could hear nothing resembling the sound of footsteps Returning to the place where I started before I knew it Mr. Moon was climbing high as the pinwheels spinned and flittered in the evening breeze

I was listening to the strains of a guitar escape through a yellow window in a painting of the night when I heard the uncoiling spring of a clock From across the way a magnificent dioramic Mr. Moon arose.

It halted at a spot one meter off the ground whereupon a man appeared from within wearing an opera hat and nimbly leapt out Wow! While I was watching he lit a cigarette and walked along the boulevard As I followed him the shadows of trees cast fascinating patterns on the pavement In the instant that my attention was diverted that man walking just ahead of me disappeared I listened intently but could hear nothing resembling the sound of footsteps Returning to the place where I started before I knew it Mr. Moon was climbing high as the pinwheels spinned and flittered in the evening breeze

---------------------------------------

次いで、一種の言葉遊びを含む作品。

★A PUZZLE

――ツキヨノバンニチョウチョウガトンボニナッタ

――え?

――トンボノハナカンダカイ

――なんだって?

――ハナカミデサカナヲツッタカイ

――なに なんだって?

――ワカラナイノガネウチダトサ

★UN ÉNIGME

――onamoonlitnightabutterflyturnedintoadragonfly

――Huh?

――blowthedragonflysnose

――Whadya say?

――wrapthefishinapaperttissue

――Say whadya mean?

――nonsenseisayhasavalue

――onamoonlitnightabutterflyturnedintoadragonfly

――Huh?

――blowthedragonflysnose

――Whadya say?

――wrapthefishinapaperttissue

――Say whadya mean?

――nonsenseisayhasavalue

---------------------------------------

さらに私の好きな話2題。

★黒猫のしっぼを切った話

ある晩 黒猫をつかまえて鋏でしっぽを切るとパチン!と黄いろい煙になってしまった頭の上でキャッ!という声がした 窓をあけると、 尾のないホーキ星が逃げて行くのが見えた

★ON CUTTING A BLACK CAT’S TAIL

One evening I caught hold of a black cat and with a scissors cut off its tail Snip! As it turned into yellow smoke from overhead came a screech! When I opened the window a tailless comet could be seen making a getaway

One evening I caught hold of a black cat and with a scissors cut off its tail Snip! As it turned into yellow smoke from overhead came a screech! When I opened the window a tailless comet could be seen making a getaway

★星を食べた話

ある晩露台に白ッぽいものが落ちていた 口へ入れると 冷たくてカルシュームみたいな味がした

何だろうと考えていると だしぬけに街上へ突き落された とたん 口の中から星のようなものがとび出して 尾をひいて屋根のむこうへ見えなくなってしまった

自分が敷石の上に起きた時 黄いろい窓が月下にカラカラとあざ笑っていた

★ON EATING A STAR

One evening a whitish substance was falling onto the veranda When I put it in my mouth it had a cool milky flavor I was wondering what it could be when all of a sudden I was shoved down onto the pavement Just then a starlike object flew out of my mouth dragged its tail over the rooftops and disappeared without a trace

When I got up from the pavement a yellow window was laughing with scorn in the moonlight

One evening a whitish substance was falling onto the veranda When I put it in my mouth it had a cool milky flavor I was wondering what it could be when all of a sudden I was shoved down onto the pavement Just then a starlike object flew out of my mouth dragged its tail over the rooftops and disappeared without a trace

When I got up from the pavement a yellow window was laughing with scorn in the moonlight

---------------------------------------

どうでしょう、いずれもなかなか達意の訳と感じます。

ただ一寸思ったのは、英語で読むタルホと聞くと、「バタ臭さ」が一層増すような気がするんですが、実際には、むしろ英語の方が「薄味」に感じられることです。もちろん、私の英語力の問題もあります。でも、英訳の過程で濾過されるニュアンス(いわば雑味)こそ、作家・足穂の文章作法の極意だという気もします(甲類焼酎と乙類焼酎の違いみたいなものですね。そして、これは足穂に限らず、文学作品を翻訳する際、常に付きまとうことでしょう)。

---------------------------------------

ちなみに、この翻訳を手がけ、収録作品の選定も行ったTricia Vitaさんは、巻末の訳者紹介によれば、以下のような経歴の方だそうです。

「Tricia Vitaは京都で3年間暮らした。これまで日本の集英社で文学スカウト〔新人発掘担当者〕として、またニューヨークにある日本美術ギャラリーで翻訳家として勤務。その小説・記事・評論は、「Ms.」、「Art&Antiques」、「New Art Examiner」の各誌に掲載され、童話作品『婦人用10人乗り自転車(The Ten-Woman Bicycle)』は、イギリス・オランダ・スウェーデンの各国で出版された。彼女が手掛けた日本語からの翻訳作品として、本書は最初の単行本である。」

黒猫のしっぽ ― 2018年01月13日 17時37分36秒

ときどき「タルホ的なるもの」が無性に欲しくなります。

たとえば、壁に影を落とし、みどりの眼を光らせる黒猫。

こんなのをそっとつかまえて、いきなり鋏でしっぽを切ったりするのは、いかにも乱暴ですが、タルホ界の住人は、時折わけもなくそんなことをします。

上の品は、ロンドンで生まれた「The Lucky Ringtail Cat Puzzle」。

19世紀の終わりから1960年代まで、こういう他愛ないミニゲームを無数に作り出した「ジャーネット社(R. Journet & Co)」の製品で、時代的には1920~30年代頃のものでしょう。

心優しい私としては、あまり無体なことはせず、しっぽに輪っかをヒョイと引っかけるだけで堪忍してやることにします。でも、輪を引っかけるのにも作法があって、赤・白・青の順に掛けないといけなくて、これが結構むずかしいです。(イライラが高じると、思わず鋏を手にしかねないので、こういうのはあまり真剣になるのは禁物です。)

炎をあげる黒猫 ― 2018年01月14日 14時55分12秒

ここらで、足穂氏には黒猫のシガレットで一服つけていただくことにしましょう。

英国タバコの「ブラックキャット」は、足穂氏の分身であるクシー君も愛用していて、そのことは以前書きました。

■タルホ的なるもの…黒猫の煙草

今回は黒猫のタバコに火をともす、黒猫のマッチも見つけたので、一緒に並べて冥界の足穂氏への貢ぎ物とします。ここまで氏に配慮すれば、明日あたり『一千一秒物語』に黒猫の新作が二つ三つ増えていないとも限りません。

黒猫だから当然黒いんですが、そこはデザインの妙で、何となく上のは赤い黒猫に、下のは青い黒猫に見えます。赤はベルギーで、青いのはポーランドのマッチと聞きました。

最近のコメント