めぐる命 ― 2016年03月19日 15時01分36秒

しばらくぶりに家でノンビリしています。

雨が上がり、空をゆく輪郭のぼやけた雲に、のどかな春を感じます。

雨が上がり、空をゆく輪郭のぼやけた雲に、のどかな春を感じます。

こうして春が来て、夏になり、秋が来て、冬が来る。

仕事で忙しい忙しいと言いながら、その仕事だって、いずれは終わります。

そして、ぼんやりと季節の移ろいを眺めながら、死んでいくのでしょう。

仕事で忙しい忙しいと言いながら、その仕事だって、いずれは終わります。

そして、ぼんやりと季節の移ろいを眺めながら、死んでいくのでしょう。

私ぐらいの齢だと、まだ自分の死をそれほど切実に感じませんが、それでも他者の死はこれまでずいぶん目にしました。人はやっぱり死ぬものです。電車の中でも、「100年後には、ここにいる人はみんな居ないのだなあ…」と、何だか妙にしみじみすることがあります。

★

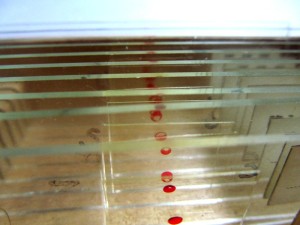

命の不思議さを封じ込めた木箱。

中身は蛙の発生過程を示すプレパラート標本です。

受精卵から、桑実胚、嚢胚を経て原腸胚まで10枚がセットになっています。

第1プレパラートの受精卵と第10プレパラートの原腸胚後期の比較。

たった1個の細胞が分裂を繰り返し、消化管の基礎である原腸が形成される段階まで、通常の環境だとおよそ3日以内に完了します。

たった1個の細胞が分裂を繰り返し、消化管の基礎である原腸が形成される段階まで、通常の環境だとおよそ3日以内に完了します。

しかし、この3日間で個体が経験するものの何と大きなことか。

個体発生が系統発生を繰り返すというのは、今や古風な学説かもしれませんが、それでもやはりその変化は、単細胞生物から多細胞生物へという、何億年にも及ぶ進化の歴史に匹敵する大した「事件」なのだと思います。

個体発生が系統発生を繰り返すというのは、今や古風な学説かもしれませんが、それでもやはりその変化は、単細胞生物から多細胞生物へという、何億年にも及ぶ進化の歴史に匹敵する大した「事件」なのだと思います。

このパースペクティブは、生命に刻まれた「時間」そのものです。

原腸胚のあとは、神経管が形成される神経胚、口と尾が形成される尾芽胚を経て、1匹のオタマジャクシになります。そしてその身体はさらに変化を続けてカエルとなり、次の世代を産み落とし、死んでいきます。

★

文化を覗き見ること、最早叶わず。 ― 2016年03月06日 15時56分38秒

高さ20センチの古い木箱。

上下スライド式の扉には「文化顕微鏡」の文字。

この品は、過半この古風な文字に惹かれて買ったようなものです。

この品は、過半この古風な文字に惹かれて買ったようなものです。

中身は当然ながら顕微鏡。

接眼レンズも対物レンズも固定された、戦前の児童・生徒用の小型顕微鏡です。

それにしても、時の流れの何と容赦ないことか。

かつて子供たちの憧れを一身に集めたであろう、つやつやしたボディも、今や錆と剥げが著しく、無残な姿です。

かつて子供たちの憧れを一身に集めたであろう、つやつやしたボディも、今や錆と剥げが著しく、無残な姿です。

その鏡の面はすっかり曇り、

もはや文化の影を映さず。

嗚呼、文化教養ノ果ツルトキ、文化顕微鏡モ亦其ノ身ヲ空シクセムト欲スル乎…

嗚呼、文化教養ノ果ツルトキ、文化顕微鏡モ亦其ノ身ヲ空シクセムト欲スル乎…

★

ときにこの文化顕微鏡。

その大時代な名称と箱の書体から、いかにも明治・大正チックな匂いがしますが、特許番号を頼りに調べたら、昭和3年(1928)に作られたもので、存外新しいものでした。

何が新案特許で、何が文化かというと、光学系は特に関係なくて、鏡筒を上下してピントを合わせるラック・ピニオン機構に一工夫した点が新しい…ということのようです。

島津、理科の王国(3) ― 2015年10月31日 08時32分34秒

さあ、いよいよ明治の理科模型が生み出される現場を見学します。

(この写真は以前も載せましたが、より鮮明な写真がアルバムに収録されていたので、もう一度貼っておきます)

大小さまざまな人体模型が、室内ににょきにょき立っています。

ここは「模型工場成型部」で、次の彩色部に引き継ぐ前の作業工程です。

ここは「模型工場成型部」で、次の彩色部に引き継ぐ前の作業工程です。

これが演出でなく実景だとすると、人体模型の製作は各工程を分業化せず、一人が一体の模型を最後まで仕上げていたのでしょう。右端の女性は、どうやら眼球模型専業のようです。

各自お尻の下に座布団を重ね、これなら椅子とテーブルで作業をした方がはかどりそうな気もしますが、明治の人はどっかと坐った方が気合が入ったのかもしれません。

具体的な作業内容は、この写真だけだと判然としませんが、ここに並ぶのは全て紙塑製模型ですから、紙粘土を型で粗成型した後(後方に見える黒い人体模型は、その木型の1つかもしれません)、手で細部の形を仕上げ、下地の胡粉塗りをしてから彩色部に引き継いだのでしょう。

こちらが「彩色部」の様子です。

頭上には半製品が干されていて、かなり奇怪な光景ですが、職人さんにとってはこれが日常なので、当然のことながらまったく気にする様子はありません。それよりも、エアブラシなんてない頃ですから、すべて筆一本の勝負で、左手前の人の表情など、真剣そのものです。

頭上には半製品が干されていて、かなり奇怪な光景ですが、職人さんにとってはこれが日常なので、当然のことながらまったく気にする様子はありません。それよりも、エアブラシなんてない頃ですから、すべて筆一本の勝負で、左手前の人の表情など、真剣そのものです。

左赤身、右赤身、総赤身、半骨格、大きいの、小さいの…

こうして見ると、本当に人体模型もさまざまですね。

島津ではそれらを同時並行で製作しており、典型的な多品種少量生産の世界です。

こうして見ると、本当に人体模型もさまざまですね。

島津ではそれらを同時並行で製作しており、典型的な多品種少量生産の世界です。

さて、いったん模型工場を出て、隣の建物に入ると、そこは「剥製工場」です。

哺乳類の剥製も見えますが、やはり数が多いのは鳥類で、特にキジの仲間は見栄えがして人気があったせいか、いくつも並んでいます。

哺乳類の剥製も見えますが、やはり数が多いのは鳥類で、特にキジの仲間は見栄えがして人気があったせいか、いくつも並んでいます。

写真は出来上がった剥製を台座に取り付ける最終工程で、本当は別室でもっと生々しい作業が行われていたはずですが、さすがにそれはアルバムには載せ難かったのでしょう。

こちらは「顕微鏡室」。

詳しい説明がありませんが、おそらくプレパラート標本や、顕微鏡関連の視覚教材を作った部屋でしょう。背後の棚には、標本の固定や染色に使うらしい薬品類が並び、手前の卓上には完成したプレパラートが置かれています。

詳しい説明がありませんが、おそらくプレパラート標本や、顕微鏡関連の視覚教材を作った部屋でしょう。背後の棚には、標本の固定や染色に使うらしい薬品類が並び、手前の卓上には完成したプレパラートが置かれています。

★

ここで組織的なことを補足しておくと、島津の場合、生物系の商品は、他の理化学機器とは別に「標本部」が所掌しており、標本部主任の下、製造から営業販売まで独立した体制をとっていました。

標本部の中には、上記の模型工場、剥製工場、顕微鏡室から成る「作業部」があり、また鉱物係、植物係、動物係、地歴係から成る「商品部」がありました。そして、これに事務部、販売部を加えた4部から標本部は構成されており、まさに「社内社」ともいうべき存在でした。

このすごい部屋が何だかお分かりですか?

標本陳列室…ではなくて、これが標本部の応接室なのです。

ぜひ、こんな部屋で応接されたいですね。

標本陳列室…ではなくて、これが標本部の応接室なのです。

ぜひ、こんな部屋で応接されたいですね。

(おまけ。標本部事務室)

もうこの辺でお腹いっぱいかもしれませんが、まあせっかく来たのですから、完成した標本の倉庫・陳列室も見に行きましょう。

(この項つづく)

顕微鏡下のウラニア ― 2014年09月26日 07時03分59秒

空飛ぶウラニア、ニシキオオツバメガの話題のつづき。

以前、彼女のプレパラート標本を見つけました。

以前、彼女のプレパラート標本を見つけました。

ラベルにある「Urania Madagascarensis」というのは、昨日の「Urania rhipheus」と同様、かつてこの蛾に与えられた数多くの学名のうちの1つで(※)、今は無効名(失効した学名)の扱いのようです。

カバーグラスに封じ込められた、ウラニアの翼の断片。そして虹のかけら。

この標本は、他の蝶・蛾の羽の標本と共に、4枚セットで売られていました。時代的には、いずれも19世紀半ば~後半ぐらいのものでしょう。

無数の鱗粉の配列が織り成すデジタルな美。

このカラフルなドット配置が、すべて遺伝情報によって制御されているのかと思うと、なんだか不思議な気分になります。

(この項まだつづく)

(※)この名そのものは典拠がはっきりしませんが、英語版ウィキペディア(http://en.wikipedia.org/wiki/Chrysiridia_rhipheus)には、「Chrysiridia madagascariensis」や、「Urania ripheus var. madagascariensis」という名が、ニシキオオツバメガのシノニム(異名)として挙がっています。

軟体動物の歯舌を染色するにはビスマルク褐を用ゆべし ― 2014年01月13日 17時59分39秒

今日は一日冷たい風が吹いていましたが、頭上は抜けるような青空でした。

屋並みの上に銀色の月が顔を出し、これで三連休も無事終わりです。

今日は鏡開きの餅を焼き、お汁粉を作って食べました。

世間の喧騒をよそに、とりあえず家内は平穏無事。

屋並みの上に銀色の月が顔を出し、これで三連休も無事終わりです。

今日は鏡開きの餅を焼き、お汁粉を作って食べました。

世間の喧騒をよそに、とりあえず家内は平穏無事。

★

理科室趣味を感じさせる最近の買い物から。

古いプレパラート染色液のセット。

京都理化学研究所は、ネットで検索しても引っかからない謎の組織。東京の理化学研究所の沿革には、戦前京都に分室があったような記述はなく、東京の理研とは関係ないのかもしれません。

色硝子の小壜に入った6種セット。

滴下に便利なように、形状は昔の目薬の壜とよく似ています。

「ビスマルク褐」という云い方や、「デラフィルド氏ヘマトキシリン」の「氏」の字の使い方が時代がかっています。「メチーレン」と伸ばすのも古風。

中身はほぼすべて蒸発していますが、赤紫のサフラニン液だけが、わずかに壜の底に名残をとどめています。

ゲンチアンと弁色液の濃淡二様の青い壜。

最初から硝子の色が違うのか、付着した内容液の色の違いかは不明ですが、光に透かせば、いつでもそこに青空を感じることができます。

★

実用性はゼロですが、箱全体にどうしようもなく昔の理科室の空気が漂っている品。

螺旋蒐集(4)…さらにミクロ・スパイラル ― 2013年12月31日 08時44分26秒

昨日のヌムリテスと同時に買ったプレパラート。

楊枝の先に隠れるほどの極小の螺旋。頭足類(オウムガイ、アンモナイト)、有孔虫と見てきて、いよいよホンモノの巻貝(腹足類)の登場です。

…と思いきや、やっぱりこれも貝ではなくて、多毛類、すなわちゴカイの仲間の棲管だそうです。螺旋状の殻は巻貝の専売特許ではなく、いろいろな生物に愛されているのだなあと改めて感じます。

海辺でこんなもの↓を目にされた方も多いでしょう。これも管棲多毛類が作り出した石灰質の管。管の主はこの先端から房状の触手を広げ、海中の養分を濾し取って生活しています。海の生物に親しい方には、あるいはゴカイよりもケヤリムシの仲間といった方が分かりやすいかもしれませんね。

(家族と行った海の思い出。棲管群の左右長は約7cm。)

こうした素麺状の棲管を作るカンザシゴカイ科に対して、くるっと巻いた棲管を作る方はウズマキゴカイ科に分類されます。

(この渦巻たちは、イギリス南部、ドーセットの浜辺に打ち上げられた海藻に固着していたようです。)

プレパラートのラベルに書かれた学名は Spirorbis spirorbis。

属名も種小名も、スパイラルを意味する語が、2つも並んでいます。さらにウズマキゴカイ科の科名は Spirorbidae なので、本当にぐるんぐるん回りっぱなしの感じです。その身は小なりといえど、螺旋蒐集の徒にとっては、決して見逃せない相手でしょう。

(この項つづく)

螺旋蒐集(3)…ミクロ・スパイラル ― 2013年12月30日 19時51分00秒

画像をクリックして、右上に注目。

あ、アンモナイトの赤ちゃんが!

★

この差し渡し3ミリに満たない「赤ちゃんアンモナイト」の正体は、有孔虫の仲間であるヌムリテス、すなわち「貨幣石」の一種です。傍らに大小の完全体が並んでいますが、このコイン状の殻が2つにパカッと割れると、内部にこういう見事な螺旋構造が隠れているのでした。

この微小化石のプレパラートはイギリスの業者から買いましたが、中身はフランス生まれ。フランス北部の町サン=ゴバンで採取された、前期始新世、ざっと5000万年前のNummulites planulatus という種類。

★

さらに同じ有孔虫の仲間であるオペルクリナ属には、ずばり ammonoides という種類がいて、その姿↓を見ると、本当に自然とは不思議だなあと思います。

■Operculina ammonoides :Foraminifera - the blog of foraminifera.eu

http://foraminifer.blogspot.jp/2012/12/operculina-ammonoides.html

本家アンモナイトは遠い昔に絶滅しましたが、こちらの赤ちゃんアンモナイトは現生種で、割と身近なところでも見られるようです。

■『篠島産有孔虫図譜』:電脳博物図譜

http://mihamacco.com/zuhuindex.files/1.htm

(愛知県篠島の砂浜で採取された有孔虫類の写真。No.8、9のオペルクリナ属はやっぱりアンモナイトそっくり)

★

アンモナイトやオウムガイは、軟体動物門・頭足綱(イカやタコの仲間)に属しますが、有孔虫は動物ですらなくて(かといって植物でもなしに)原生生物ですから、両者の間に系統関係は全くなく、「他人の空似」とはよく言ったものです。

(この項つづく)

少年技師 ― 2013年08月15日 21時13分54秒

連載物の途中ですが、「う、これは…!」と、思わず唸った記事のご紹介。

常々敬服している理系ブログ「ミクロ・マクロ・時々風景」。

管理人であるZAM20F2さんは、この8月に入ってから、戦前、「子供の科学」誌で一世を風靡した誠文堂から出た「少年技師ハンドブックシリーズ」と、同社の後身・誠文堂新光社が戦後まもなく出した「少年技師のハンドブックシリーズ」を集中的に取り上げておられます(両シリーズの違いは、「の」の字の有無)。

通読して面白く、また多くのことを考えさせられますが、最新の記事、「望遠鏡と顕微鏡の作り方:少年技師のハンドブック」(http://mmlnp.exblog.jp/20623455/)もまた、多くの方とともに考えたい内容です。

極東の島国には少年技師がいかにも少ない…という、原著者の問題提起も考えさせられますが、「少年技師」とは年齢の老少ではなく、その精神の在り様によって、そう呼ばれるのだ!という主張が、こんなにも早くからなされていたのに、意外の感を持ちました。そしてまた、少なからず力づけられました。

他人の褌で恐縮ですが、21世紀の少年技師たちへの捧げものとして…

実験の時間(9)…少年は物理学、では少女は? ― 2012年09月13日 22時17分35秒

少女しか登場しない理科実験室とは?

私が「あるいは…」と疑っているのが、「植物学」のそれです。

Botanical laboratory(植物学実験室)というのは、日本の中等以下の教育機関では、昔も今も単独で存在しなかったように思いますが、イギリスにはそういう部屋があって、少女たちがさかんに顕微鏡を覗いたりしていました。

私が「あるいは…」と疑っているのが、「植物学」のそれです。

Botanical laboratory(植物学実験室)というのは、日本の中等以下の教育機関では、昔も今も単独で存在しなかったように思いますが、イギリスにはそういう部屋があって、少女たちがさかんに顕微鏡を覗いたりしていました。

たとえば、下はイングランド西部、ブリストルの「セント・ジョージ中学校」の植物学実験室。標本棚や、植物学の掛図に囲まれて、女の子たちが顕微鏡観察の真っ最中です。

このSt, George’s Secondary School という校名、現在ネットで検索しても、スッと出てきません。ひょっとしたら、すでに廃校になっているのかも。ただし、Flickr に投稿されている同名の学校の絵葉書には、男子の体操風景が写っているので(↓)、古くから共学校だった可能性があります。となると、植物学実験室に女子しか写っていないことには、いっそう大きな意味がありそうです。

さらに類例。↓は、ロンドン西部のハマースミスに立つ、「ゴドルフィン・アンド・ラティマー女子校」の植物学実験室です。ここはもともと男子校でしたが、1905年に女子校に転じた学校です。

女生徒達は、それぞれ植物を手にして、いそいそとスケッチに励んでいます。窓辺の少女の、何となく思わしげな表情がいいですね。

★

19世紀の博物学と、そこで女性が果たした役割については、たとえばリン・バーバー著『博物学の黄金時代』(国書刊行会)の<第9章 婦人部屋の博物学者>でくわしく述べられています。

しかし、その後、女子教育制度が発展する中で、学校カリキュラムの中に理系科目がどのような順序で取り入れられていったのか? 果たして植物学はその先駆けだったのか? もしそうだとすれば、その背景には何があったのか?

…いろいろ気にはなりますが、正直、まだよく分かりません。

まあ、「男子は電気や機械を、女子は‘お花’を相手にしておればよい」というのは、ステロタイプな性役割論として、なんとなくありがちという気はしますけれど、実際どうだったんでしょうね。詳しい方のご教示をお待ちします。

【お知らせ】

明日から3日間出張に出るので、その間記事はお休みです。

Papilio paris、パリの蝶 ― 2012年06月28日 06時08分42秒

最近の買物から。

「パリの蝶」という幻想的な名前の蝶がいることを知ったのはつい最近です。

1900年代初頭とおぼしい古いプレパラートにその名がありました。小さなガラスの中に封じられた、絢爛たるパリの光。

この美しい名は、二名法、すなわち属名と種名を組み合わせた、いわゆる「学名」のシステム(※)を創案した、カール・フォン・リンネが1758年に付けたものでだそうです。

現在、ロンドンのリンネ学会が保管しているのが↓、そのタイプ標本かもしれません。

■http://www.linnean.org/fileadmin/images/Press_Releases/

Butterflies_Press_Release_Images.pdf

上のリンク先には次のような説明があります。

「一般名パリ・ピーコック(学名 Papilio paris L.)は、あらゆる蝶の仲間の中で、最も鮮やかな美しさを備えた種類の一つで、蝶の色彩パターンが、個々の鱗粉からどのように作られるかを示す完璧な例となっている。」

おもちゃの拡大鏡(http://mononoke.asablo.jp/blog/2009/04/21/4258479)とケータイの組み合わせで撮ったので不鮮明ですが、鱗粉はこんな感じです。

(この項なぜか続く。ピンと来られた方は、どうぞ口チャックで。)

(※)したがって、Papilio paris の “Papilio” は「蝶」という一般名詞ではなく、「アゲハチョウ属」の意ですが、ここでは「パリの蝶」と余韻を持たせて呼ぶことにします。

最近のコメント