亀甲文字と向き合う (後編) ― 2008年12月01日 06時57分18秒

…というタイトルで記事を書こうと思ったんですが、別に内容は亀甲文字と関係ないし、このブログの趣旨ともずれているので、記事にするのはやめます。書きかけたものを読み返しても、何かつまらないので…。

でも、一応当初の構想だけ記しておきます。

内容としては、「ドイツ語はうまく英語に機械翻訳できないね」という話題と、「Googleを盲目的に使ってきたけど、他にもサイトはいろいろあるね」というのが記事の柱でした。

話をGoogleにしぼると、日本語訳はハナから論外としても(あれは「ベータ版」と称するのもおこがましくはないですか)、英語に訳してもらう際の相性が、ドイツ語はフランス語やオランダ語ほど良くないぞ…という日頃の印象を、「実験」で確かめることが、今回の眼目でした。でも、これがあんまりうまく行かなかったんですね。

実験のデザインは、

<英語原文>→<他国語訳>→<英語に再訳>

という操作をしたときに、各国語でどう差が出るかを比較するというもの。さしあたり独・仏・蘭・露・中・日の各国語で試してみました。これは、皆さんご自分でやってみると面白いと思うんですが、結果はかなり微妙です。

簡単な英文だとほとんど差が出ません(独仏蘭露>中>>>>>日ぐらいの感じ)。いろいろな英文で試してみると、ドイツ語がいちばん好成績のこともあるし、ロシア語がいちばん良かった、なんていう意外な場合もありました。ここでさらに考察を深めていくと…。

…ここまで来ると何だか論旨がぼやけてくるので、それ以上書くのはあきらめました。

なお、「他のサイト」というのは、「機械翻訳」で検索するといっぱい出てきますが、例えばFree Translation(http://www.freetranslation.com/)なんかのことで、Googleでピンと来ないときには、試してみる価値が大いにあります。

それにしても、なんで日本語はこんなに成績が悪いんでしょう。いかに言語の系統が遠いとは言え、何人もの知恵者が日々精魂を傾けて、尚且つあの程度というのは、いったい…。

★

今日は、金星・木星・月が夕暮れの空で大接近する天体ショーの日。

幸い天気も良さそうです。

でも、一応当初の構想だけ記しておきます。

内容としては、「ドイツ語はうまく英語に機械翻訳できないね」という話題と、「Googleを盲目的に使ってきたけど、他にもサイトはいろいろあるね」というのが記事の柱でした。

話をGoogleにしぼると、日本語訳はハナから論外としても(あれは「ベータ版」と称するのもおこがましくはないですか)、英語に訳してもらう際の相性が、ドイツ語はフランス語やオランダ語ほど良くないぞ…という日頃の印象を、「実験」で確かめることが、今回の眼目でした。でも、これがあんまりうまく行かなかったんですね。

実験のデザインは、

<英語原文>→<他国語訳>→<英語に再訳>

という操作をしたときに、各国語でどう差が出るかを比較するというもの。さしあたり独・仏・蘭・露・中・日の各国語で試してみました。これは、皆さんご自分でやってみると面白いと思うんですが、結果はかなり微妙です。

簡単な英文だとほとんど差が出ません(独仏蘭露>中>>>>>日ぐらいの感じ)。いろいろな英文で試してみると、ドイツ語がいちばん好成績のこともあるし、ロシア語がいちばん良かった、なんていう意外な場合もありました。ここでさらに考察を深めていくと…。

…ここまで来ると何だか論旨がぼやけてくるので、それ以上書くのはあきらめました。

なお、「他のサイト」というのは、「機械翻訳」で検索するといっぱい出てきますが、例えばFree Translation(http://www.freetranslation.com/)なんかのことで、Googleでピンと来ないときには、試してみる価値が大いにあります。

それにしても、なんで日本語はこんなに成績が悪いんでしょう。いかに言語の系統が遠いとは言え、何人もの知恵者が日々精魂を傾けて、尚且つあの程度というのは、いったい…。

★

今日は、金星・木星・月が夕暮れの空で大接近する天体ショーの日。

幸い天気も良さそうです。

『星の世界をゆく』…古書に見るドイツ気質 ― 2008年12月02日 20時58分30秒

さて、亀甲文字の障壁を(気分的に)乗り越えたので、ドイツの天文古書を載せます。

どうでしょう、この堂々たる造本は。

表紙全体を覆う装飾文様は、平面的なプリントではありません。表紙をプレスして、ゴツゴツとした凹凸模様を作り出しています。

鼠地に黒の唐草や金文字をあしらった配色も、実に渋い感じ。

月も、彗星も、土星も、鈍く金色に光っています。

何とも大時代なこの本が、実は1880年に出たものと知ると、軽い驚きを覚えます。

同時代の英米の本にも美しい装丁の本はありますが、大抵は流麗なヴィクトリアン・アールヌーヴォー調で、こうした大仰なバロック的美意識とはかなり異質な感じを受けます。

この何か盛装した村夫子のような、朴訥な華麗さがドイツ古書の魅力かもしれません。

■F.ジグムント『星の世界をゆく-宇宙空間の驚異』

Ferdinand Siegmund

Durch die Sternenwelt oder Die Wunder des Himmelsraumes.

Hartleben’s Verlag, 1880

どうでしょう、この堂々たる造本は。

表紙全体を覆う装飾文様は、平面的なプリントではありません。表紙をプレスして、ゴツゴツとした凹凸模様を作り出しています。

鼠地に黒の唐草や金文字をあしらった配色も、実に渋い感じ。

月も、彗星も、土星も、鈍く金色に光っています。

何とも大時代なこの本が、実は1880年に出たものと知ると、軽い驚きを覚えます。

同時代の英米の本にも美しい装丁の本はありますが、大抵は流麗なヴィクトリアン・アールヌーヴォー調で、こうした大仰なバロック的美意識とはかなり異質な感じを受けます。

この何か盛装した村夫子のような、朴訥な華麗さがドイツ古書の魅力かもしれません。

■F.ジグムント『星の世界をゆく-宇宙空間の驚異』

Ferdinand Siegmund

Durch die Sternenwelt oder Die Wunder des Himmelsraumes.

Hartleben’s Verlag, 1880

『星の世界をゆく』…星景画の時代 ― 2008年12月04日 22時04分54秒

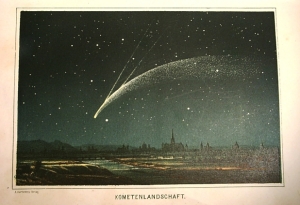

スカイラインを低くとって、地上の景観と、その上にのびやかに広がる星空との対比を叙情的に描いた絵のことを、私は勝手に「星景画」と呼んでいます(星景写真からの連想)。

上の絵はその典型例。描かれているのは、1858年に出現したドナティ彗星です。

この絵は、フランスのギユマンの 『天空 Le Ciel』 (初版1864)に載っている有名な挿絵(http://mononoke.asablo.jp/blog/2006/06/19/411776)を本歌取りしたものです。

ただし、地上の景色はしっかりドイツ風の街並みに置き換わっていますね。

それと、色調が一寸独特。「だみ色」というのか、全体に赤茶がまさった渋い発色です。サンプルが少ないので断言はできませんが、こうした色合いは、同時代の他のドイツの本にも強く感じます。(何か技術的要因があるんでしょうか?それとも嗜好の問題?)

★

ところで、星景画そのものは、ウォード夫人『望遠鏡』(初版1859)のような先行例(http://mononoke.asablo.jp/blog/2006/03/30/308998)もありますし、起源はたぶん1850年前後にまで遡ると思いますが、19世紀の中葉以降、こうした図柄が各国で人気を博したことは、天文趣味の大衆化という点で注目すべき現象です。(その過程で女性が果たした役割は大きかったと思います。)

上の絵はその典型例。描かれているのは、1858年に出現したドナティ彗星です。

この絵は、フランスのギユマンの 『天空 Le Ciel』 (初版1864)に載っている有名な挿絵(http://mononoke.asablo.jp/blog/2006/06/19/411776)を本歌取りしたものです。

ただし、地上の景色はしっかりドイツ風の街並みに置き換わっていますね。

それと、色調が一寸独特。「だみ色」というのか、全体に赤茶がまさった渋い発色です。サンプルが少ないので断言はできませんが、こうした色合いは、同時代の他のドイツの本にも強く感じます。(何か技術的要因があるんでしょうか?それとも嗜好の問題?)

★

ところで、星景画そのものは、ウォード夫人『望遠鏡』(初版1859)のような先行例(http://mononoke.asablo.jp/blog/2006/03/30/308998)もありますし、起源はたぶん1850年前後にまで遡ると思いますが、19世紀の中葉以降、こうした図柄が各国で人気を博したことは、天文趣味の大衆化という点で注目すべき現象です。(その過程で女性が果たした役割は大きかったと思います。)

『星の世界をゆく』…星景画の時代(その2) ― 2008年12月05日 22時26分35秒

理科少年、ではなくて歴史少年の話 ― 2008年12月06日 09時58分45秒

おはようございます。

ちょっと息抜きに、別の話題に寄り道。

岩田書院さんという、歴史・民俗専門の出版社があります。

同社のDMには、毎号「一人社員」である社長さんのエッセイ風記事が載っています。

で、今日はそこから勝手に転載させていただくんですが…

●

先日の東京国際ブックフェアでの感動的な場面を…。

3日目の土曜日に、父・息子(中学生?)・娘(小学生?)の3人連れが来ました。関心があるのは息子だけ。お父さんと娘は、お兄ちゃん、早くしてよ、って感じで、いかにもつまらなそう。ざっ~と見て、いなくなりました。

そのあと、息子だけ、もう一度、岩田書院のブースに戻ってきました。一生懸命みていて、何度か棚から出しては入れしていたのが、なんと「×××」(2000円)なのです。

で、彼、またいなくなりました。今度はお父さんを連れてきて、この本を見せて、説明して、買ってもらったのです(売れた!)。思わずサインしてあげたくなりました。このためだけでも、フェアに出展してよかったと思いました。

(新刊ニュースの裏だよりNo.531 「東京国際ブックフェア余談」)

●

さて、上記の「×××」に入るのは…「信濃国松代真田家文書文書目録」。

!岩田氏の感動が分かる気がします。

こういう少年、好きだなあ。。。。

歴史少年、健在なり。理科少年も又然り…と、確信できる記事でした。

ちょっと息抜きに、別の話題に寄り道。

岩田書院さんという、歴史・民俗専門の出版社があります。

同社のDMには、毎号「一人社員」である社長さんのエッセイ風記事が載っています。

で、今日はそこから勝手に転載させていただくんですが…

●

先日の東京国際ブックフェアでの感動的な場面を…。

3日目の土曜日に、父・息子(中学生?)・娘(小学生?)の3人連れが来ました。関心があるのは息子だけ。お父さんと娘は、お兄ちゃん、早くしてよ、って感じで、いかにもつまらなそう。ざっ~と見て、いなくなりました。

そのあと、息子だけ、もう一度、岩田書院のブースに戻ってきました。一生懸命みていて、何度か棚から出しては入れしていたのが、なんと「×××」(2000円)なのです。

で、彼、またいなくなりました。今度はお父さんを連れてきて、この本を見せて、説明して、買ってもらったのです(売れた!)。思わずサインしてあげたくなりました。このためだけでも、フェアに出展してよかったと思いました。

(新刊ニュースの裏だよりNo.531 「東京国際ブックフェア余談」)

●

さて、上記の「×××」に入るのは…「信濃国松代真田家文書文書目録」。

!岩田氏の感動が分かる気がします。

こういう少年、好きだなあ。。。。

歴史少年、健在なり。理科少年も又然り…と、確信できる記事でした。

『星の世界をゆく』…星景画の時代(その3) ― 2008年12月07日 08時14分09秒

一昨日の記事の続き。こちらが『天空』所収の元絵です。

■Amedee Guillemin,

LE CIEL.

L. Hachette(Paris), 1877(第5版)

撮影条件が違うとはいえ、両者の色合いの違いは、ディスプレイ上でも歴然としています。

ギユマンの方は、空も大地も澄みきった鮮やかな色味で、すっきり爽やかな印象。

先入観を持って見るせいか、風景も何となくフランスっぽく見えます。

(ピレネーとかフランス・アルプス辺りの光景?)

★

ところで、かすてんさんからコメント欄でお知らせいただいた情報によると、来年のしし座流星群は、かなり期待できそうだとか。11月17日が今から楽しみです。

それにしても、前回の当たり年、2001年からもう7年も経つんですね。

ブッシュ政権、小泉政権の成立。

9.11同時多発テロ。

Windows XP発売。

千と千尋の神隠し。

つい先日のような気もするし、もっと昔のような気もします。

この間、地球は太陽の周りをクルクルと7回まわり、太陽系はヘルクレス座の方向に66億キロばかりにじり寄り、銀河系は1300億キロ腕をぶん回しました。多くの人が生まれ、多くの人が逝った7年間。

あの日、あの空間に帰ることは2度とできませんが…できませんが………

どうも、結びの文句がうまく思い浮かびませんが、歌に託せば↓のような気持ちです。

http://jp.youtube.com/watch?v=nGn9xQzl2ZI&feature=related

■Amedee Guillemin,

LE CIEL.

L. Hachette(Paris), 1877(第5版)

撮影条件が違うとはいえ、両者の色合いの違いは、ディスプレイ上でも歴然としています。

ギユマンの方は、空も大地も澄みきった鮮やかな色味で、すっきり爽やかな印象。

先入観を持って見るせいか、風景も何となくフランスっぽく見えます。

(ピレネーとかフランス・アルプス辺りの光景?)

★

ところで、かすてんさんからコメント欄でお知らせいただいた情報によると、来年のしし座流星群は、かなり期待できそうだとか。11月17日が今から楽しみです。

それにしても、前回の当たり年、2001年からもう7年も経つんですね。

ブッシュ政権、小泉政権の成立。

9.11同時多発テロ。

Windows XP発売。

千と千尋の神隠し。

つい先日のような気もするし、もっと昔のような気もします。

この間、地球は太陽の周りをクルクルと7回まわり、太陽系はヘルクレス座の方向に66億キロばかりにじり寄り、銀河系は1300億キロ腕をぶん回しました。多くの人が生まれ、多くの人が逝った7年間。

あの日、あの空間に帰ることは2度とできませんが…できませんが………

どうも、結びの文句がうまく思い浮かびませんが、歌に託せば↓のような気持ちです。

http://jp.youtube.com/watch?v=nGn9xQzl2ZI&feature=related

『星の世界をゆく』…星景画の時代(その4) ― 2008年12月09日 21時56分41秒

せっかくなので、もう1枚だけ載せておきます。

Mondlandshaft ―「月のある風景」。

ありがちな構図ですが、波立つ湖面に月が影を落とす様子や、雲間を照らす明暗の描写が、なかなかいいですね。前にも書いたように、この本の挿絵(石版画)は、色使いがちょっと重たいのですが、ここではそれが良い効果を上げているようです。

手前の人家を見ると、左側の窓だけポツンと灯がともっているのも、どこか謎めいた感じ。この家の住人は、月明かりを見つめながら、何か書き物でしているんでしょうか。

★

ところで、ドイツ語の Mond (月)とフランス語の monde (世界、人々。ル・モンド紙の“モンド”)って、何か関係があるのかな…と思って辞書を引いたんですが、特に関係はないようでした。Mond と英語の moon が同根というのは、すぐに分かりますが、monde の方は、元々「土塁」の意味で、そこから「土塁で守られたもの」=「世界、人々」の意味になったとか。この意味は、英語に入って mound (ピッチャーマウンドの“マウンド”)になったと聞けば、なるほどと思います。

まあ、全然役に立たない知識ですが。

Mondlandshaft ―「月のある風景」。

ありがちな構図ですが、波立つ湖面に月が影を落とす様子や、雲間を照らす明暗の描写が、なかなかいいですね。前にも書いたように、この本の挿絵(石版画)は、色使いがちょっと重たいのですが、ここではそれが良い効果を上げているようです。

手前の人家を見ると、左側の窓だけポツンと灯がともっているのも、どこか謎めいた感じ。この家の住人は、月明かりを見つめながら、何か書き物でしているんでしょうか。

★

ところで、ドイツ語の Mond (月)とフランス語の monde (世界、人々。ル・モンド紙の“モンド”)って、何か関係があるのかな…と思って辞書を引いたんですが、特に関係はないようでした。Mond と英語の moon が同根というのは、すぐに分かりますが、monde の方は、元々「土塁」の意味で、そこから「土塁で守られたもの」=「世界、人々」の意味になったとか。この意味は、英語に入って mound (ピッチャーマウンドの“マウンド”)になったと聞けば、なるほどと思います。

まあ、全然役に立たない知識ですが。

月の画家、ヘンリー・ピーター ― 2008年12月11日 22時48分19秒

今夜は十三夜。

満月には、まだほんの少し足りませんが、ちょうど一昨日の絵のように、雲の切れ目から、寒々とした光を放っているのが、部屋の窓から見えます。

★

この間の絵を見ていて思い出したのですが、先日イギリス発のあるニューズレターに、Henry Pether(1828-1865)という画家が紹介されていました。

検索すると、複製ポスターがたくさん売りに出ているので、さぞ有名な画家なのだろうと思いきや、ウィキにも項目立てされていません。作品はポピュラーなのにマイナーな画家という、ちょっと不思議な立ち位置にいるようです。

至極簡単な伝記事項は↓

http://www.oakhamgalleries.com/biography.asp?artID=96

これによると、ヘンリー・ピーターは、父・アブラハム、兄(弟?)・セバスチャンと共に、そろって月の風景画で鳴らした、月光一家の一員だとか。(素敵な一家ですね!)

父や兄が青味を過度に強調した、いささか奇をてらった作品に偏りがちだったのに対し、ヘンリーが好んだのは、あくまでも現実の風景-テームズ河畔やベネツィアの景色-であり、その写実性や繊細さにおいて、父たちよりも高い芸術的評価を受けている…といったことが書かれています。

晩年は不遇で、最期は救貧作業所で没した…というのも、どこか月の画家に相応しいような気がします。

彼の活躍時期が星景画の隆盛期と重なるのは、きっと偶然ではないでしょう。

(画像出典:http://www.portcities.org.uk/london/server/show/conMediaFile.740/The-Thames-and-Greenwich-Hospital-by-Moonlight-by-Henry-Pether.html)

満月には、まだほんの少し足りませんが、ちょうど一昨日の絵のように、雲の切れ目から、寒々とした光を放っているのが、部屋の窓から見えます。

★

この間の絵を見ていて思い出したのですが、先日イギリス発のあるニューズレターに、Henry Pether(1828-1865)という画家が紹介されていました。

検索すると、複製ポスターがたくさん売りに出ているので、さぞ有名な画家なのだろうと思いきや、ウィキにも項目立てされていません。作品はポピュラーなのにマイナーな画家という、ちょっと不思議な立ち位置にいるようです。

至極簡単な伝記事項は↓

http://www.oakhamgalleries.com/biography.asp?artID=96

これによると、ヘンリー・ピーターは、父・アブラハム、兄(弟?)・セバスチャンと共に、そろって月の風景画で鳴らした、月光一家の一員だとか。(素敵な一家ですね!)

父や兄が青味を過度に強調した、いささか奇をてらった作品に偏りがちだったのに対し、ヘンリーが好んだのは、あくまでも現実の風景-テームズ河畔やベネツィアの景色-であり、その写実性や繊細さにおいて、父たちよりも高い芸術的評価を受けている…といったことが書かれています。

晩年は不遇で、最期は救貧作業所で没した…というのも、どこか月の画家に相応しいような気がします。

彼の活躍時期が星景画の隆盛期と重なるのは、きっと偶然ではないでしょう。

(画像出典:http://www.portcities.org.uk/london/server/show/conMediaFile.740/The-Thames-and-Greenwich-Hospital-by-Moonlight-by-Henry-Pether.html)

シーズン初 ― 2008年12月13日 18時19分15秒

今年もやっぱり、風邪をひきました。

今夜は、お粥を食べて、ゆっくり寝ます。

トロトロしながら、夢でいろんな世界を訪れ、いろんな人に会うのも悪くはありません。

今夜は、お粥を食べて、ゆっくり寝ます。

トロトロしながら、夢でいろんな世界を訪れ、いろんな人に会うのも悪くはありません。

養生中 ― 2008年12月14日 20時38分43秒

風邪の方は、薬を煎じたり、生姜湯をふうふう飲んだりして、まず大事なさそうです。

今日は一日中スースー寝て、だいぶ気分がスッキリしました。

でも、まだ本調子ではないので、記事は引き続き休みます。

★

今日、eBayの出品者から「クリスマスシーズンなので、配送がちょっと遅れます」と連絡があって、そういえばそんな時季か…と、ささやかな季節感を味わいました。もっと他のことで味わえばいいのに…と、自分でも思うんですが。

最近のコメント