夢の町に息づく理科少年たち ― 2010年01月14日 20時39分07秒

(↑鴨沢祐仁、「流れ星整備工場」より。イメージ程度の画像にとどめておきます。)

<昨日の続き>

小林健二氏と、鴨沢祐仁氏との出会いは1975年。

二人は当時18歳と23歳。

といっても、両者が直接出会ったわけではありません。

「1975年、ぼくは溶接のアルバイト等をやりながら、夜、

絵を描いたりしておりました。〔…〕そんなある日、いつ

もの具合で『ガロ』を立ち読みしていると、興味を引く作

品が2つも載っていて、すごく得をした思いでした。そし

て、その内の一つが鴨沢さんの『クシー君の発明』だった

のです。」

小林氏が「ガロ」という特異なコミック誌とかかわったのは、1976年までのごく短い時期だそうですから、鴨沢氏の鮮烈な作品群と小林氏が出会えたのは、一種幸運な偶然が作用したのだと思います。

「『流れ星整備工場』この素敵な題の作品はリアルタイム

ですべてを読んだわけではありませんでしたが、やはり

同じような想いを感じている人がいると思った作品でした。

友人との夜の散歩、緑色のリボンの付いた星座早見表

(子供の頃にこんなのがあったら、いや、今でもほしいと

思います)、ぼくも路面バスのパンタグラフからの火花と

流星群との関係は、作文で書いた事がありました。そして

何より彼が作品の中で書いている『心牽かれるオブジェ…』

に至っては、まさに『こんなお店にぼくも行きたい!』でし

た。」

オブジェ好きという点で、この2人のクリエーターには共通するものがあります。

そして、当のオブジェと同じぐらい、あるいはそれ以上に、それを売っている<お店>や、そこで買い物をする<少年たち>、そしてそれらすべてをひっくるめた<夢の町>に惹かれる気質においても、似通っているような気がします。

<夢の町>と言いましたが、小林氏には次のような哀切な実体験があります。

クシー君の世界に小林氏が深い思い入れを抱いた理由も、これを読むとよく分かります。

「そういえば、小学校の頃、ぼくは二級下のとても親しい

友人といつもいっしょに遊んでいました。彼はやがて遠い

世界に旅立ってしまいましたが。

ぼくらが好きだったのは散歩することで、時にはけっこう

遠くまで行ってしまい、バスや地下鉄で帰らなければなら

なかったのですが、たいていは夜、基地と呼ばれた秘密

の場所で出合ってからの散歩でした。もちろん学校では

夜の外出は禁止されていましたが、ぼくらはほとんど毎日

何年もの間中、夜の世界を散歩したというわけです。夏や

冬の休みになると、各小中学校の天文部あるいは天体ク

ラブがそれぞれの学校の屋上や校庭でなにがしかの天体

観測をしたりしていて、とりわけ夏の方は、他校の生徒でも

どうにか紛れこんだりできたものです。

そんな時代にはまさに鴨沢さんの世界のように、ぼくらの

夜となると暗くなってしまう町にもいろいろな場所に簡易な

観測所ができて、同世代の子供たちが夜中何人も起きて

いて、星座や流星群を観察し、思い思いにノートをとったり

食事をしたり、寝袋から夜空を見上げたりしていたのです。

ぼくらはそれぞれの学校を巡り、あこがれの16センチ屈折

や30センチ反射望遠鏡などをのぞかせてもらい、夜がいつ

までも明けない事を願ったりしたものです。

ぼくらの町のいたるところで、たくさんの仲間たちが同じよ

うな真摯な気持ちをいだいて、夜の中の宝物を発掘してい

たのです。

1975年のあの日、クシー君と出会った一人の溶接工が憧憬

をよみがえらせ、ぼくにもユメがあったんだと思い出してい

たのです。」

引用が長くなりました。

小林氏がかつて生き、そしておそらく今も氏の作品世界に生き続けているであろう遠い世界。造形作家・小林氏は、それを 『みづいろ』 (銀河通信社、平成17)という美しい詩集に綴っています。それについては、またいずれ書ければと思います。

★

ときに、上の文章は、貴重な歴史の証言でもありますね。

今では、とても信じられませんが、かつてはこんな天文少年ライフが現実にあったのです。

自分を省みると、時間的にも、空間的にも、私は氏とそう隔たっていないはずですが、でもこんな経験はまったくありません。「羨ましい!」と思うと同時に、なんだか遠い夢の世界を覗きこんでいるような、頭の中にぼんやりと霧が流れているような、不思議な気がします。

<昨日の続き>

小林健二氏と、鴨沢祐仁氏との出会いは1975年。

二人は当時18歳と23歳。

といっても、両者が直接出会ったわけではありません。

「1975年、ぼくは溶接のアルバイト等をやりながら、夜、

絵を描いたりしておりました。〔…〕そんなある日、いつ

もの具合で『ガロ』を立ち読みしていると、興味を引く作

品が2つも載っていて、すごく得をした思いでした。そし

て、その内の一つが鴨沢さんの『クシー君の発明』だった

のです。」

小林氏が「ガロ」という特異なコミック誌とかかわったのは、1976年までのごく短い時期だそうですから、鴨沢氏の鮮烈な作品群と小林氏が出会えたのは、一種幸運な偶然が作用したのだと思います。

「『流れ星整備工場』この素敵な題の作品はリアルタイム

ですべてを読んだわけではありませんでしたが、やはり

同じような想いを感じている人がいると思った作品でした。

友人との夜の散歩、緑色のリボンの付いた星座早見表

(子供の頃にこんなのがあったら、いや、今でもほしいと

思います)、ぼくも路面バスのパンタグラフからの火花と

流星群との関係は、作文で書いた事がありました。そして

何より彼が作品の中で書いている『心牽かれるオブジェ…』

に至っては、まさに『こんなお店にぼくも行きたい!』でし

た。」

オブジェ好きという点で、この2人のクリエーターには共通するものがあります。

そして、当のオブジェと同じぐらい、あるいはそれ以上に、それを売っている<お店>や、そこで買い物をする<少年たち>、そしてそれらすべてをひっくるめた<夢の町>に惹かれる気質においても、似通っているような気がします。

<夢の町>と言いましたが、小林氏には次のような哀切な実体験があります。

クシー君の世界に小林氏が深い思い入れを抱いた理由も、これを読むとよく分かります。

「そういえば、小学校の頃、ぼくは二級下のとても親しい

友人といつもいっしょに遊んでいました。彼はやがて遠い

世界に旅立ってしまいましたが。

ぼくらが好きだったのは散歩することで、時にはけっこう

遠くまで行ってしまい、バスや地下鉄で帰らなければなら

なかったのですが、たいていは夜、基地と呼ばれた秘密

の場所で出合ってからの散歩でした。もちろん学校では

夜の外出は禁止されていましたが、ぼくらはほとんど毎日

何年もの間中、夜の世界を散歩したというわけです。夏や

冬の休みになると、各小中学校の天文部あるいは天体ク

ラブがそれぞれの学校の屋上や校庭でなにがしかの天体

観測をしたりしていて、とりわけ夏の方は、他校の生徒でも

どうにか紛れこんだりできたものです。

そんな時代にはまさに鴨沢さんの世界のように、ぼくらの

夜となると暗くなってしまう町にもいろいろな場所に簡易な

観測所ができて、同世代の子供たちが夜中何人も起きて

いて、星座や流星群を観察し、思い思いにノートをとったり

食事をしたり、寝袋から夜空を見上げたりしていたのです。

ぼくらはそれぞれの学校を巡り、あこがれの16センチ屈折

や30センチ反射望遠鏡などをのぞかせてもらい、夜がいつ

までも明けない事を願ったりしたものです。

ぼくらの町のいたるところで、たくさんの仲間たちが同じよ

うな真摯な気持ちをいだいて、夜の中の宝物を発掘してい

たのです。

1975年のあの日、クシー君と出会った一人の溶接工が憧憬

をよみがえらせ、ぼくにもユメがあったんだと思い出してい

たのです。」

引用が長くなりました。

小林氏がかつて生き、そしておそらく今も氏の作品世界に生き続けているであろう遠い世界。造形作家・小林氏は、それを 『みづいろ』 (銀河通信社、平成17)という美しい詩集に綴っています。それについては、またいずれ書ければと思います。

★

ときに、上の文章は、貴重な歴史の証言でもありますね。

今では、とても信じられませんが、かつてはこんな天文少年ライフが現実にあったのです。

自分を省みると、時間的にも、空間的にも、私は氏とそう隔たっていないはずですが、でもこんな経験はまったくありません。「羨ましい!」と思うと同時に、なんだか遠い夢の世界を覗きこんでいるような、頭の中にぼんやりと霧が流れているような、不思議な気がします。

星のあかり、命のあかり ― 2010年01月16日 16時56分44秒

昭和9年、「子供の科学」天文特集号 ― 2010年01月17日 19時39分36秒

去年の暮れに書きかけた記事の続きです。

★

この間、小林健二さんの天文少年時代の思い出話を載せました。

小林さんは1957年の生まれなので、あれは1960年代末のエピソードでしょう。

そこから、さらに35年ほどさかのぼった、昭和9年(1934)。

昭和9年といえば、宮沢賢治が前年に世を去り、小林さんのお父さんか、もうちょっと上の世代が少年時代を過ごした頃。戦争の影が濃くなるには、まだちょっと間があります。

この年、「子供の科学」では、9月号で天文特集を組んでいます。

そのことは、先月29日・30日の記事で少し触れたのですが、まだその中身を見ていなかったので、ここで見ておきます。

★

表紙を見ると(http://mononoke.asablo.jp/blog/2009/12/29/4782742)、この9月号には別冊付録として、「最新天体写真帖」というのが付いていたらしいのですが、残念ながら、手元の古本には附属しません。雑誌の編集後記によると、「天体の凡ゆるものに渡って、重要なものを漏らすところなく網羅」し、「かくの如く完備したものは、単行本としても未だ本邦に出版されて」いないので、「如何に貴重なる大附録であるかをはっきり知って頂きたい」…という力作らしいです。

まあ、それは話半分に聞くにしても、ちゃんとした天体写真集はまだ日本では出ていなかったので、当時の天文少年のバイブルとして重宝されたのは確かでしょう。今の目から見れば非常にチープなものだとは思いますが、天文趣味史の貴重な資料として、是非見てみたいと思います。

★

さて、上に9月号の目次を大きなサイズのままアップしました(クリックで拡大)。

天文特集の中身として、目玉になっているのが、東京天文台のスタッフを駆り出してまとめた、「小型望遠鏡で○○○」という一連の記事です。○○○に入るのは、「太陽の観測法」であったり、「惑星の観測の仕方」であったり、他にも彗星、星雲、変光星の観測などがあがっています。新星や黄道光などは、記事を見ると望遠鏡とは関係ない内容なのに、目次では無理やり「小型望遠鏡」が枕詞になっています。

戦前にあっても、天体望遠鏡がいかに天文少年の重大関心事であったかが分かります。

記事を見ると、

「時代の要求か、近頃かなりあちこちに天文熱がさかんになって、望遠鏡を持っておられる方が余程増えたやうだ。同慶のいたりにたへない」(吉田玄馬)

とか、

「お父様に望遠鏡を買っていただきました。そしてお月様や、太陽や土星や木星等をもう見あきる程見てしまひました〔…〕と貴方がおっしゃるなら、私はその次に見るべきものを教へてあげませう。それはめづらしい星雲です」(水野良平)

といった記述が見られます。

記事のラインナップを見る限り、その観望対象は、戦後と連続している部分が多いように思います。そのこと自体興味深いのですが、ただ実際のところ、当時どれぐらい望遠鏡が普及していたのでしょうか?それを一寸考えてみたいと思います。

(この項つづく)

★

この間、小林健二さんの天文少年時代の思い出話を載せました。

小林さんは1957年の生まれなので、あれは1960年代末のエピソードでしょう。

そこから、さらに35年ほどさかのぼった、昭和9年(1934)。

昭和9年といえば、宮沢賢治が前年に世を去り、小林さんのお父さんか、もうちょっと上の世代が少年時代を過ごした頃。戦争の影が濃くなるには、まだちょっと間があります。

この年、「子供の科学」では、9月号で天文特集を組んでいます。

そのことは、先月29日・30日の記事で少し触れたのですが、まだその中身を見ていなかったので、ここで見ておきます。

★

表紙を見ると(http://mononoke.asablo.jp/blog/2009/12/29/4782742)、この9月号には別冊付録として、「最新天体写真帖」というのが付いていたらしいのですが、残念ながら、手元の古本には附属しません。雑誌の編集後記によると、「天体の凡ゆるものに渡って、重要なものを漏らすところなく網羅」し、「かくの如く完備したものは、単行本としても未だ本邦に出版されて」いないので、「如何に貴重なる大附録であるかをはっきり知って頂きたい」…という力作らしいです。

まあ、それは話半分に聞くにしても、ちゃんとした天体写真集はまだ日本では出ていなかったので、当時の天文少年のバイブルとして重宝されたのは確かでしょう。今の目から見れば非常にチープなものだとは思いますが、天文趣味史の貴重な資料として、是非見てみたいと思います。

★

さて、上に9月号の目次を大きなサイズのままアップしました(クリックで拡大)。

天文特集の中身として、目玉になっているのが、東京天文台のスタッフを駆り出してまとめた、「小型望遠鏡で○○○」という一連の記事です。○○○に入るのは、「太陽の観測法」であったり、「惑星の観測の仕方」であったり、他にも彗星、星雲、変光星の観測などがあがっています。新星や黄道光などは、記事を見ると望遠鏡とは関係ない内容なのに、目次では無理やり「小型望遠鏡」が枕詞になっています。

戦前にあっても、天体望遠鏡がいかに天文少年の重大関心事であったかが分かります。

記事を見ると、

「時代の要求か、近頃かなりあちこちに天文熱がさかんになって、望遠鏡を持っておられる方が余程増えたやうだ。同慶のいたりにたへない」(吉田玄馬)

とか、

「お父様に望遠鏡を買っていただきました。そしてお月様や、太陽や土星や木星等をもう見あきる程見てしまひました〔…〕と貴方がおっしゃるなら、私はその次に見るべきものを教へてあげませう。それはめづらしい星雲です」(水野良平)

といった記述が見られます。

記事のラインナップを見る限り、その観望対象は、戦後と連続している部分が多いように思います。そのこと自体興味深いのですが、ただ実際のところ、当時どれぐらい望遠鏡が普及していたのでしょうか?それを一寸考えてみたいと思います。

(この項つづく)

戦前の少年向け天体望遠鏡事情 ― 2010年01月18日 22時16分47秒

(昨日のつづき)

昭和3年、野尻抱影はスチーブンソンの『宝島』の翻訳仕事をし、それが折からの円本ブームで売れに売れて、印税でしこたま儲けました。その金で彼は初めてのマイ望遠鏡(日本光学製4インチ屈折。抱影の付けた愛称は“ロング・トム”)を購入したのですが、その価格、実に600円余り。今の金にすれば2~3百万円にはなるでしょう。

そんな話を聞くと、戦前の望遠鏡はみな途方もなく高価だった…という印象を受けますが、そこは魚心あれば水心。乏しい小遣いを握りしめた、少年天文家の需要にこたえる供給元もちゃんとありました。

その一例が上の写真。昨日と同じく、「子科」昭和9年9月号の巻末広告です。

「子科」の版元・誠文堂は、これまた原田三夫の発案によって「子供の科学代理部」という名称で物販も行っており、望遠鏡の他にも、鉄道模型部品やら、顕微鏡やら、鉱石ラジオやら、各種理系グッズを手広く扱っていました。

上の画像を拡大して見ていただくとわかりますが、いちばん安価な「プルトー天体望遠鏡」(口径不明。40倍卓上用)が4円、最上位機種の「58ミリ屈折天体望遠鏡」が75円。両者の間にあって、スタンダード機と思われる「シリウス天体望遠鏡」は8円50銭。(シリウスは、次ページにも単独で広告が載っていて、「学生天文愛好家用として絶好」とあります。口径は35ミリですが、木製三脚付きで、なかなかそそる望遠鏡です。)

初任給でいうと、小学校の先生が50円、銀行員が70円の時代ですから、ざっとプルトーが1万5千円、シリウスが3万円、58ミリの最上位機種で30万円弱ぐらい。

どうでしょう、わりとリーズナブルというか、今とあまり変わらない感じがしないでしょうか(さすがに性能比でいうと、今よりも高価ですが)。これぐらいならば、親にねだって買ってもらう少年も、結構多かったような気がします。

これらの望遠鏡が、実際どの程度見えたかはわかりません。

ただ、思うに、たぶんスペックは二の次で、少年たちにとっては、何よりも「天体望遠鏡を所有する」ことが大事であり、たとえ物理的に対象がよく見えなくても、きっとそれを心眼で補っていたんじゃないか…と、想像します。

そして、それでは満足できなくなったハイレベルの少年たちは、地域の天文同好会や学校の天文部に入って、さらに上を目指した…というのが、当時の天文少年のあり様だったと思います。(この辺は、戦後もあまり変わらない時代が長かったかも。。。)

昭和3年、野尻抱影はスチーブンソンの『宝島』の翻訳仕事をし、それが折からの円本ブームで売れに売れて、印税でしこたま儲けました。その金で彼は初めてのマイ望遠鏡(日本光学製4インチ屈折。抱影の付けた愛称は“ロング・トム”)を購入したのですが、その価格、実に600円余り。今の金にすれば2~3百万円にはなるでしょう。

そんな話を聞くと、戦前の望遠鏡はみな途方もなく高価だった…という印象を受けますが、そこは魚心あれば水心。乏しい小遣いを握りしめた、少年天文家の需要にこたえる供給元もちゃんとありました。

その一例が上の写真。昨日と同じく、「子科」昭和9年9月号の巻末広告です。

「子科」の版元・誠文堂は、これまた原田三夫の発案によって「子供の科学代理部」という名称で物販も行っており、望遠鏡の他にも、鉄道模型部品やら、顕微鏡やら、鉱石ラジオやら、各種理系グッズを手広く扱っていました。

上の画像を拡大して見ていただくとわかりますが、いちばん安価な「プルトー天体望遠鏡」(口径不明。40倍卓上用)が4円、最上位機種の「58ミリ屈折天体望遠鏡」が75円。両者の間にあって、スタンダード機と思われる「シリウス天体望遠鏡」は8円50銭。(シリウスは、次ページにも単独で広告が載っていて、「学生天文愛好家用として絶好」とあります。口径は35ミリですが、木製三脚付きで、なかなかそそる望遠鏡です。)

初任給でいうと、小学校の先生が50円、銀行員が70円の時代ですから、ざっとプルトーが1万5千円、シリウスが3万円、58ミリの最上位機種で30万円弱ぐらい。

どうでしょう、わりとリーズナブルというか、今とあまり変わらない感じがしないでしょうか(さすがに性能比でいうと、今よりも高価ですが)。これぐらいならば、親にねだって買ってもらう少年も、結構多かったような気がします。

これらの望遠鏡が、実際どの程度見えたかはわかりません。

ただ、思うに、たぶんスペックは二の次で、少年たちにとっては、何よりも「天体望遠鏡を所有する」ことが大事であり、たとえ物理的に対象がよく見えなくても、きっとそれを心眼で補っていたんじゃないか…と、想像します。

そして、それでは満足できなくなったハイレベルの少年たちは、地域の天文同好会や学校の天文部に入って、さらに上を目指した…というのが、当時の天文少年のあり様だったと思います。(この辺は、戦後もあまり変わらない時代が長かったかも。。。)

戦前の少年向け天体望遠鏡事情(2) ― 2010年01月19日 22時09分30秒

この話題は、たぶんものすごくお詳しい方もいると思います。

ですから、私が半可通を決め込んでもしょうがないのですが、天文趣味史の肝の部分であることは間違いないので、主として(正・続)『日本アマチュア天文史』(恒星社厚生閣)の記述によって、ごく簡単にアマチュア用天体望遠鏡史をおさらいしておきます。(参照したのは、主に正編の森久保茂氏「総説」(pp.1-33)と、続編の冨田弘一郎氏「望遠鏡と観測機械」(pp.273-313)です。)

森久保によれば、「明治大正の頃はアマチュア向けの望遠鏡は国内ではほとんど生産されず、輸入品で高価であったため普及しなかった」(上掲書10ページ)ということですから、今日的な意味でアマチュア向けの望遠鏡市場が成立したのは、昭和初年以降でしょう。

日本光学が大正6年(1917)に設立され、そこから五藤光学が派生したのが、まさに大正15年、すなわち昭和元年(1926)のことでした。

「最初は1吋(2.5cm)口径の屈折経緯台式望遠鏡で、その年の秋頃科学画報社(誠文堂新光社代理部)から売出され、「科学画報」誌上に広告された。翌年頃からは、毎月100台以上が全国の小学校などに購入された」(森久保、上掲書11ページ)とあって、昭和以降の普及はかなり急だったようです。

また冨田によれば、「〔五藤光学の〕ベストセラーのウラノス58mm屈経は、対物レンズは富岡光学、接眼鏡は東洋光学が下請けで、定価190円であった。誠文堂新光社代理部(現科学教材社)は、外観が同じものを75円で発売し、中村の50、75mmや、上野珓吉が研磨した15cm反射鏡を石原製作所の一本支柱の経緯台に載せて供給し、望遠鏡の普及に貢献した。定価は50mm22円、75mm40円、15cmが200円であった」(冨田、上掲書291ページ)とあります。

なるほど、昨日書いた75円の高級機というのは、これだったわけですね。そして、昨日の広告には、たしかに下の方にチラッと「反射望遠鏡二吋より六吋迄」と書かれています。

上の写真は昨日の広告の裏面です。当時の天文少年御用達のシリウス型望遠鏡が写っています。そして、注目すべきはその下の広告。冨田のいう50mm22円也の反射望遠鏡はこれです。昨日のレートで言えば、今の価格で6~7万円相当と、結構な額です。

「故中村要氏御設計」というのが泣かせますね。鏡面研磨の天才・中村要が、目の病気を悲観して自ら命を絶ったのは一昨年、昭和7年(1932)のことでした。それにしても、口径50ミリの反射望遠鏡というのはどんなものでしょうか。まあ性能はともかく、この小反射望遠鏡、シルエットが実に愛らしく、手に入るものなら欲しい気がします。

日本のアマチュア用小口径望遠鏡は、中村がいなかったら、ひょっとしたら屈折一色でスタートしていたかもしれませんが、彼のおかげで意外に早く反射式の市販品が流通していたことが分かります。

そして、少しでも大きい口径を求める心理は昔も変わらず、まず反射望遠鏡からスタートしたファンもいました。

(この項つづく)

戦前の少年向け天体望遠鏡事情(3) ― 2010年01月21日 20時58分50秒

(↑これまた「子科」昭和9年9月号広告より。「完全なる天体観測には二吋屈折が絶対必要!」)

さて、あえて反射望遠鏡からスタートした天文少年の1人こそ、先に引用した森久保氏ご本人に他なりません。

森久保茂氏(1913-2004)はアマチュア天文界の大立者で、本業は医師。流星塵の研究で有名です。私は直接お会いしたことがないのですが、かつて日本ハーシェル協会の会員でもありました。

氏は前掲の文章の中で、「昭和初年のある経験」という自らの思い出を綴っています(pp.21-23)。

昭和6年(1931)といえば、氏はすでに旧制中学校の5年生ですが、当時の課程では、中学5年でやっと<地理通論>という科目の一部として<天文>を習ったそうで、しかも、その中身たるや、「主として太陽系と地球との関係を記載するに止まり星や宇宙全般については触れていな」かったというのは、ちょっと意外な話です。

さらに、「図書室には天文の本は無く〔…〕筆者はその頃「子供の科学」を愛読していたが、先生にも友人にも天文の好きな人は一人もいなかった」という状況。

当時の「子科」を懐古的に見て、理科少年の黄金時代のように見なすのは、ちょっと留保が必要かもしれません(少なくとも、天文少年はあまりポピュラーではなかったかも)。そんな中、森久保氏は天文道に精進し、翌年ついに天体望遠鏡を手に入れます。

「1932年誠文堂代理部より7cm反射経緯台(ニュートン式)を購入した。その値段は47円。また1934年同じく誠文堂より3.5cm屈折経緯台を購入、価格22円。これはまもなく対物鏡を5cmに改めた。そして1933年に日本天文学会に、1934年に東亜天文協会に入会した。」

こうして押しも押されもせぬ天文マニアが1人誕生したわけです。

ところで驚いたのは、氏が最初に購入した7cm反射望遠鏡の現物が、ネット上で紹介されていたことでした。

○星空寄り道散歩道:レトロ望遠鏡(by ほくと(やぬし)さん)

http://m-hokuto.at.webry.info/200811/article_8.html

さらに以下の記事では、森久保氏自筆の箱書きも紹介されています。

○天体望遠鏡自作掲示板 http://425.teacup.com/tomoda/bbs/913

真っ白な鏡筒とピラーは、氏の没後に塗り替えられたもののようで、個人的には存分に古色が出ていた方が良かったのですが、これもまた氏を追慕する後人の気持ちの表れでしょう。この画像と、一昨日の広告に写っていた5cm反射望遠鏡を併せて見ると、戦前に流通していた反射望遠鏡の表情がよく分かります。

さて、あえて反射望遠鏡からスタートした天文少年の1人こそ、先に引用した森久保氏ご本人に他なりません。

森久保茂氏(1913-2004)はアマチュア天文界の大立者で、本業は医師。流星塵の研究で有名です。私は直接お会いしたことがないのですが、かつて日本ハーシェル協会の会員でもありました。

氏は前掲の文章の中で、「昭和初年のある経験」という自らの思い出を綴っています(pp.21-23)。

昭和6年(1931)といえば、氏はすでに旧制中学校の5年生ですが、当時の課程では、中学5年でやっと<地理通論>という科目の一部として<天文>を習ったそうで、しかも、その中身たるや、「主として太陽系と地球との関係を記載するに止まり星や宇宙全般については触れていな」かったというのは、ちょっと意外な話です。

さらに、「図書室には天文の本は無く〔…〕筆者はその頃「子供の科学」を愛読していたが、先生にも友人にも天文の好きな人は一人もいなかった」という状況。

当時の「子科」を懐古的に見て、理科少年の黄金時代のように見なすのは、ちょっと留保が必要かもしれません(少なくとも、天文少年はあまりポピュラーではなかったかも)。そんな中、森久保氏は天文道に精進し、翌年ついに天体望遠鏡を手に入れます。

「1932年誠文堂代理部より7cm反射経緯台(ニュートン式)を購入した。その値段は47円。また1934年同じく誠文堂より3.5cm屈折経緯台を購入、価格22円。これはまもなく対物鏡を5cmに改めた。そして1933年に日本天文学会に、1934年に東亜天文協会に入会した。」

こうして押しも押されもせぬ天文マニアが1人誕生したわけです。

ところで驚いたのは、氏が最初に購入した7cm反射望遠鏡の現物が、ネット上で紹介されていたことでした。

○星空寄り道散歩道:レトロ望遠鏡(by ほくと(やぬし)さん)

http://m-hokuto.at.webry.info/200811/article_8.html

さらに以下の記事では、森久保氏自筆の箱書きも紹介されています。

○天体望遠鏡自作掲示板 http://425.teacup.com/tomoda/bbs/913

真っ白な鏡筒とピラーは、氏の没後に塗り替えられたもののようで、個人的には存分に古色が出ていた方が良かったのですが、これもまた氏を追慕する後人の気持ちの表れでしょう。この画像と、一昨日の広告に写っていた5cm反射望遠鏡を併せて見ると、戦前に流通していた反射望遠鏡の表情がよく分かります。

夢みる博物キャビネット ― 2010年01月23日 17時26分37秒

さて、望遠鏡の話の続きを書こうと思いましたが、ふと見たら今日は「天文古玩」満4歳の誕生日でした。そこで唐突ですが、夢の話をします。私の書斎がこんなふうだったらなあ…という至極単純な夢。

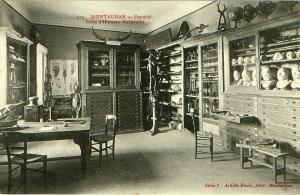

キャプションにあるMontaubanというのは南フランスにある町の名で、同時に学校名でもあるのかどうか、その辺がよく分かりませんが、ともかくモントーバンにある、さる学校の博物学教室(Salle d’Histoire Naturelle)の光景。20世紀初頭の絵葉書です。

棚に並ぶ壜詰め標本、巨大なアンモナイト、様々な実験器具、理科模型、天球儀、標本のぎっしり詰まっているらしい抽斗、人体模型…etc。机上には古風な幻燈器も置かれています。壁にかかっているワムシっぽいものの描かれた掛図は、おそらくデロール製。

一見こじんまりした部屋に見えますが、奥の梯子に乗った男性の大きさからすると、高さも面積も相当ある部屋ですね。

ああ、いいなあ…と口をぽかんと開けて眺めるしかありませんが、でもいつかは、こんな部屋で顕微鏡を操作したり、古書を読みふけったり、「天文古玩」をシャカシャカ打ったり、口を開けてポカーンとしたりしてみたいですね。

キャプションにあるMontaubanというのは南フランスにある町の名で、同時に学校名でもあるのかどうか、その辺がよく分かりませんが、ともかくモントーバンにある、さる学校の博物学教室(Salle d’Histoire Naturelle)の光景。20世紀初頭の絵葉書です。

棚に並ぶ壜詰め標本、巨大なアンモナイト、様々な実験器具、理科模型、天球儀、標本のぎっしり詰まっているらしい抽斗、人体模型…etc。机上には古風な幻燈器も置かれています。壁にかかっているワムシっぽいものの描かれた掛図は、おそらくデロール製。

一見こじんまりした部屋に見えますが、奥の梯子に乗った男性の大きさからすると、高さも面積も相当ある部屋ですね。

ああ、いいなあ…と口をぽかんと開けて眺めるしかありませんが、でもいつかは、こんな部屋で顕微鏡を操作したり、古書を読みふけったり、「天文古玩」をシャカシャカ打ったり、口を開けてポカーンとしたりしてみたいですね。

戦前の少年向け天体望遠鏡事情(4)…手作り望遠鏡で宇宙を翔ける ― 2010年01月24日 20時02分05秒

(「第四回製作展覧会に天球儀を出品して一等入選した新宅徳次郎君と同君自作の望遠鏡」。子供の科学、昭和9年9月号より)

先日、コメント欄でS.Uさんに教えていただいたページ。

皆さんご覧になったかもしれませんが、感動をおすそ分けするために、記事にも書いておきます。

以下は、日本を代表するコメットハンターの本田実氏(1913-1990)の思い出の記です。

■本田実:星へものを尋ねて(わが感情天文学)

http://www8.plala.or.jp/seijin/ikoh/ikoh.html

本田氏は1913(大正2)年の生まれですから、先にお名前を出した森久保氏とちょうど同い年。初めて望遠鏡を手に入れたのも、同じく17歳の頃です。しかし、この2人の天文家の経験はずいぶんと違います。

神奈川県厚木で、比較的裕福な家に育ったとおぼしい森久保氏に対して、中国山地の小村で成育した本田氏。時代が昭和になっても、本田氏にとって、望遠鏡ははるかな憧れでした。

上のページからもリンクされていますが、氏が最初に望遠鏡用レンズを買ったときの思い出は、以下に詳しく綴られています。

■丸いものは望遠鏡に見え

http://www8.plala.or.jp/seijin/ikoh/inaka.html

望遠鏡のカタログを取り寄せて、暗記するほど眺め、「雨樋、電柱、丸太など細長い円筒形のものは全部望遠鏡に見え」たという本田少年。「ついにはレンズも何もない竹の筒を空に向け、望遠鏡はこうして筒先を星や太陽に向けるのであろうと思ったりした」というところを読むと、微笑ましいような、何となく涙ぐましいような気になります。

意を決した本田少年は、乏しい小遣いを貯め、ついに5円の望遠鏡自作用レンズの購入に踏み切ります。桐の丸太や、ブリキ板などあり合わせの材料で、1ヵ月かけてやっと作った望遠鏡。初めて眺める月の光景。この辺の記述は、胸にぐっと迫ります。

話が既製品に偏りましたが、当時は自作望遠鏡こそ天文趣味の王道だったかもしれません。再三取り上げた「子供の科学」昭和9年9月号にも、当然のごとく「澄みわたる秋空への準備/天体望遠鏡の作り方と地上望遠鏡の作り方」という記事が、図解入りで詳しく載っています。

本田氏が購入したのは、28ミリのシングル対物レンズと、20ミリのラムスデン式接眼レンズでしたが、「子科」の広告を見ると、確かに同サイズのレンズセットが売られていて、本田氏が買ったのもこれかな?と思います(※)。以下、広告の文面。

「本号所載の作り方記事通り上記のレンズを組合せると

倍率四〇倍、市価十数円に該当する有力な天体望遠鏡が

だれにも作れます。

観測範囲は下の通りでなかなか広範に亘り興味津々たる

ものがあります。

▲月の噴火口、山脈、光条

▲太陽黒点(サングラスを要す)

▲土星の環の存在

▲金星の半月状

▲木星の四ケの衛生

▲変光星

▲星団、星雲の代表的なものその外各星座の恒星数万個」

「恒星数万個」という言葉が力強く響きます。いっぽう、「土星の環の‘存在’」というのがやや弱気。でも、上の観望項目は『星界の報告』を彷彿とさせ、これはある意味ガリレオ追体験と言えるかもしれません。

(※)「子科」の広告では、この対物・接眼レンズのセットは2円となっていて、本田氏のいう金額と一致しません。氏の単純な記憶ちがい?それとも氏が買ったのは別の品でしょうか。2円でも今のお金で6~7千円ぐらいなので、安くはないですね。

先日、コメント欄でS.Uさんに教えていただいたページ。

皆さんご覧になったかもしれませんが、感動をおすそ分けするために、記事にも書いておきます。

以下は、日本を代表するコメットハンターの本田実氏(1913-1990)の思い出の記です。

■本田実:星へものを尋ねて(わが感情天文学)

http://www8.plala.or.jp/seijin/ikoh/ikoh.html

本田氏は1913(大正2)年の生まれですから、先にお名前を出した森久保氏とちょうど同い年。初めて望遠鏡を手に入れたのも、同じく17歳の頃です。しかし、この2人の天文家の経験はずいぶんと違います。

神奈川県厚木で、比較的裕福な家に育ったとおぼしい森久保氏に対して、中国山地の小村で成育した本田氏。時代が昭和になっても、本田氏にとって、望遠鏡ははるかな憧れでした。

上のページからもリンクされていますが、氏が最初に望遠鏡用レンズを買ったときの思い出は、以下に詳しく綴られています。

■丸いものは望遠鏡に見え

http://www8.plala.or.jp/seijin/ikoh/inaka.html

望遠鏡のカタログを取り寄せて、暗記するほど眺め、「雨樋、電柱、丸太など細長い円筒形のものは全部望遠鏡に見え」たという本田少年。「ついにはレンズも何もない竹の筒を空に向け、望遠鏡はこうして筒先を星や太陽に向けるのであろうと思ったりした」というところを読むと、微笑ましいような、何となく涙ぐましいような気になります。

意を決した本田少年は、乏しい小遣いを貯め、ついに5円の望遠鏡自作用レンズの購入に踏み切ります。桐の丸太や、ブリキ板などあり合わせの材料で、1ヵ月かけてやっと作った望遠鏡。初めて眺める月の光景。この辺の記述は、胸にぐっと迫ります。

話が既製品に偏りましたが、当時は自作望遠鏡こそ天文趣味の王道だったかもしれません。再三取り上げた「子供の科学」昭和9年9月号にも、当然のごとく「澄みわたる秋空への準備/天体望遠鏡の作り方と地上望遠鏡の作り方」という記事が、図解入りで詳しく載っています。

本田氏が購入したのは、28ミリのシングル対物レンズと、20ミリのラムスデン式接眼レンズでしたが、「子科」の広告を見ると、確かに同サイズのレンズセットが売られていて、本田氏が買ったのもこれかな?と思います(※)。以下、広告の文面。

「本号所載の作り方記事通り上記のレンズを組合せると

倍率四〇倍、市価十数円に該当する有力な天体望遠鏡が

だれにも作れます。

観測範囲は下の通りでなかなか広範に亘り興味津々たる

ものがあります。

▲月の噴火口、山脈、光条

▲太陽黒点(サングラスを要す)

▲土星の環の存在

▲金星の半月状

▲木星の四ケの衛生

▲変光星

▲星団、星雲の代表的なものその外各星座の恒星数万個」

「恒星数万個」という言葉が力強く響きます。いっぽう、「土星の環の‘存在’」というのがやや弱気。でも、上の観望項目は『星界の報告』を彷彿とさせ、これはある意味ガリレオ追体験と言えるかもしれません。

(※)「子科」の広告では、この対物・接眼レンズのセットは2円となっていて、本田氏のいう金額と一致しません。氏の単純な記憶ちがい?それとも氏が買ったのは別の品でしょうか。2円でも今のお金で6~7千円ぐらいなので、安くはないですね。

人の一生は重き荷を負うて… ― 2010年01月27日 21時53分22秒

糊口をしのぐ仕事が急に立て込んできました。

これも世のしがらみというやつで、逃れることのできぬ定め。

もうしばらくはブログも開店休業状態です。

これも世のしがらみというやつで、逃れることのできぬ定め。

もうしばらくはブログも開店休業状態です。

神戸へ ― 2010年01月29日 21時17分18秒

前に書いたような次第で、記事の方はちょっとお休みしていますが、忙中自ずから閑あり―。

明日、明後日は、既報のとおり神戸に出かけます。

今回の神戸行きは、「タルホを慕う旅」が大きなテーマで、トアロードあたりにも行くつもりですが、実はもう1つ大きな目的があります。それは帰ってからぽつぽつ書くことにします。

ところで、足穂といえば、最近「タルホの匣(はこ)」というのをチマチマ作っていて、そのことも神戸から帰ってきたら書こうと思います。

何だか忙しいと言いながら、結構暇そうにしているようにも見えますが、でもやっぱり忙しいのです。忙しさは人の心を蝕みますね。ちょっと充電してきます。

最近のコメント