リチャード・プロクター著 『恒星アトラス』(2) ― 2010年12月01日 20時33分18秒

この立派な星図の「秘密」。

それは、星図がザックリと割れてしまっていることです。

それは、星図がザックリと割れてしまっていることです。

そう、無残にもザックリと。

以前の本の所有者(少なくとも私以前に2人います)も、裏側から紙を貼ったりして、必死に防戦した形跡がありますが、本の崩壊を食い止めるには至りませんでした。

これは、製本にも問題があったのです。本来、見開きフルオープンで使うはずの本の背を、完全に糊で固めた「タイトバック」方式で仕上げたために、本の「のど」に無理がかかって、本自体が負荷に耐えられなくなってしまったのでした。

そしてもう1つの、そして私の心をいっそう暗くする「秘密」。

それは、紙の劣化です。本の「のど」が、これほど見事に両断されているのは、紙の柔軟性自体が失われているからで、今ではちょっと指が引っかかっただけで、紙の端がペリリと容易に裂けてしまいます。これからさらに劣化が進むと、触っただけで紙がフレーク状に崩壊するようになるはず。

この紙の劣化の問題。当然、プロクターのこの本に限定されないのが悩ましい点です。そして今、世界中の図書館がこの問題に戦々恐々としています。

星図の話題からとびますが、そのことを少しメモ書きしておきます。

(項を改めてつづく)

青ざめる古書たち ― 2010年12月04日 17時26分45秒

(OVA版“R.O.D-READ OR DIE”より)

神保町のとあるビルの屋上に住む、本の虫、Yomiko(読子) Readman。

彼女には臨時教員という表の顔とは別に、紙を自在に操る能力を駆使して事件に挑む、大英図書館特殊工作員という裏の顔があった。コードネームは「ザ・ペーパー」。

そんな彼女でも手の出しようがない、紙の劣化の恐怖とは?

★

昨日、DryGinAさんよりコメント欄でお知らせいただいた下のページに、その惨状が載っています。「触れただけで紙がフレーク状に崩壊する」というのは、こういう状態を言います。

■酸性紙資料の脱酸性化処置:東京都立図書館

http://www.library.metro.tokyo.jp/15/15a84.html

http://www.library.metro.tokyo.jp/15/15a84.html

伝統的に本の敵と言えば虫とカビ。しかし酸性紙問題は、セルロースが分子レベルで崩壊していくミクロの脅威なので、対応がいっそう困難です。健康な紙が内部から徐々に蝕まれ、最後には粉々に崩壊してしまうという、まさに「紙の癌」ともいうべき恐るべき相手。

紙の劣化の仕組みについては、同じくDryGinAさん紹介による以下のページが要領を得ています。

上のリンク先から抜き書きしてみます。

「19 世紀半ば以降、本に使われている紙は木材を機械的または化学的に処理してセルロース繊維を取り出した、パルプを原料としています。パルプを網の上ですきあげたものが紙です。製紙工程の途中で、インクのにじみ止めのためにロジン(松やに)を加えます。これをサイジングといいますが、ロジンを紙に定着させるために、硫酸アルミニウムを添加しなければなりません。硫酸アルミニウムは紙の中で加水分解して硫酸を生じ、紙を酸性にします。この硫酸が紙の繊維のセルロースを傷め、劣化を導きます。」

つまり、紙の表面処理に使われた「硫酸アルミニウム」がこの問題の主犯格。

★

今回、この問題を知るために、下の本を併せて読んだので、同書に依ってもう少し補足しておきます。

園田直子(編)『紙と本の保存科学』、岩田書院、2009.

(今年第2版が出ましたが、そちらは未見。)

(今年第2版が出ましたが、そちらは未見。)

★

まず私が誤解していたのは、紙の褐変の問題です。

終戦直後に出た本で、よく紙が真っ茶色になっているのがありますが、あれはセルロースの劣化ではなく、主にリグニン成分(←機械処理したパルプに多く含まれる)の劣化によるもので、基本的に酸性紙とは別の問題だそうです。

もちろん両者が重複している場合も多いのですが、見かけは新しくても触るとグズグズだったり、反対にすっかり茶色くなっていても、見た目ほど紙の強度が落ちていない場合もあるのだとか。

20世紀以降は、戦争前後の一時期を除き、リグニンの少ない化学パルプが主流となったため、褐変の問題は以前ほど目立たなくなりました。しかし酸性紙の方は、近年、中性紙が一般化するまで延々と作られ続けてきたので、この問題は本当に深刻です。

大量の資料を保管している図書館などでは、アルカリの液にボチャンと漬ける液相処理や、アルカリのガスを吹き付ける気相処理など、本の脱酸処理をいろいろ試行錯誤していますが、まだ理想的な方法は見つかっていません。それに、そもそも脱酸処理は、それ以上酸化が進行するのを抑えるだけで、紙力を回復する効果はありません。つまり、脆くなった紙がシャンとするわけではないのです。(メチルセルロース溶液の浸潤による強化処理など、そちらの研究も徐々に進んではいるようですが。)

★

「よし、酸性紙の問題はわかった。図書館での取組も承知した。で、一般の家庭ではどうすればいいんだ?」…というのが、個人蔵書家にとっては、いちばんの関心事でしょう。でも、上の本を読んでも、これがよく分かりません。たぶん根本的な解決法はないんじゃないでしょうか。せいぜい温湿度の管理に気を使ったり、酸性紙同士の接触をなるべく減らすぐらいでしょうか。

うーむ、座して死を待つしかないのか…。

しかし、ここで過度に悲観的にならなくてもよい理由は、紙の劣化が深刻なのは、特定の年代に集中しているからです。即ち、「機械パルプの使用」と「酸性紙問題」が重なった時期がそれです。(そして1800年以前の古書は、酸性紙問題とは最初から無縁です。)

「日本では必ずしも刊行年の古い図書の劣化が著しいわけではなく、第2次世界大戦中から戦後にかけて刊行された図書の劣化が激しくなっている。これは刊行当時の社会的状況から、原料パルプの質的低下と抄紙時のpHなどが原因と考えられる。ちなみに、欧米では木材パルプ、特に機械パルプの使用、さらには酸性ロジンサイズ処理の普及による抄紙pHの低下から、19世紀後半に刊行された図書の劣化が最も著しい。」(上掲書p.140)

「19世紀の後半」というのは、より具体的には、1880年代を中心とする前後20年間がそれに当たります。購書段階からこの点を念頭に置いて、オリジナルの古書を買う理由を自問しながら行動すれば、精神衛生はかなり向上するのでは。

★

さて、ブログの趣旨からは脱線しますが、紙の話題の続きとして、DryGinAさんやS.Uさんが触れられていた、和紙の特性についても書いておきます。

(この項つづく)

【付記】 R.O.Dについては、以前、麻理さんの「スチームパンク大百科」で教えていただきました[LINK]。

和紙のはなし ― 2010年12月05日 14時24分47秒

(↑明治19年発行の理科教科書。文部省旧蔵本。理科も和紙で伝えられた時代の証人。)

昨日の続きです。

「和紙と洋紙」について、我々は無条件で和紙の良さを称揚しがちですが、そこで比較されているのは、実は「伝統和紙」と「近代洋紙」であり、「伝統洋紙」と「近代和紙」が意識から抜け落ちていることを、前記『紙と本の保存科学』を読んで教えられました。

正倉院文書の存在などから、和紙の保存性が相当なものであることは確かです。

しかし、これは和紙の専売特許ではありません。500年前のグーテンベルグ時代の紙(亜麻ぼろを原料とした手漉きの紙)は、現代でも非常に健全な状態を保っており、おそらく和紙と同程度の寿命があると思われます。近代の紙になると、酸性紙で100年ちょっと、期待の中性紙でもせいぜい500年程度の寿命と考えられているので、昔の手漉きの紙は、洋の東西を問わず非常に長寿命であることが分かります。

しかし、手漉き洋紙の原料である亜麻ぼろも、それを使って紙を作れる工場も、欧米社会からは既に消えてしまったので、手漉き洋紙を採算ベースで作ることはもはや不可能です。その意味で、和紙の存在は非常に貴重であり、永続性に加えて、薄さ、しなやかさ、透明性を備えた和紙は、現在、欧米でも書画の修復材料として重宝されています。

しかし、その和紙にも不安がないわけではありません。

明治以降の和紙は、その製造の機械化にともない、原料に木材パルプを混入し、またその製造過程で多くの化学薬品を使用しています。そうした和紙は、見かけは従来の和紙と同じでも、100年も経過すると脆弱化するなど、洋紙と同じ問題を抱えています。

「一般的に、また和紙使用者として文化財保存修復に

携わる我々も、とかく和紙が古法を守って造られていると

思いがちである。現実の和紙製造工程を見てみると、

予想以上に各種の工業製品や機械などが導入されて

いるのに気が付く。

現在は文化財保存に関わる和紙は、日常生活のための

和紙とは違う分野として認められてきているが、過去に

造られた和紙には、競合製品のように短期間の寿命を

想定して大量に低価格で流通することを目指して造られた

モノも多い。それらが、手漉き和紙であるという外見だけで

永続性を信用され、文化財修復材料として使われる

可能性も否定できない。」 (前掲書 p.45)

せっかく和紙を使って修復したのに、修復材の方が先にボロボロになってしまったという、笑えない話もあるらしい。

★

近代は個人主義の時代だからでしょうか、物事をすべて個体の時間スケール、せいぜい10年とか30年単位でしか考えないので、情報の保存の問題も、政治や経済も、何だか焦土作戦のような色合い帯びています。「それではいかん」と感じる人も少なくないのでしょうが、いかんせん衆寡敵せず、なかなか修正がききません。

現代の人間にイマジネーションが足りないわけではないでしょう。おそらくその豊かなイマジネーションを、もっぱら不安や猜疑の方向に働かせているために、刹那的になっているのだと思います。それを別の方面に向けたら、もっといろんなものが見えてくるし、いろいろやれるはずなのになあ…と思わずにはいられません。

紙の保存の問題から、そんな大仰なことをチラと考えました。

昨日の続きです。

「和紙と洋紙」について、我々は無条件で和紙の良さを称揚しがちですが、そこで比較されているのは、実は「伝統和紙」と「近代洋紙」であり、「伝統洋紙」と「近代和紙」が意識から抜け落ちていることを、前記『紙と本の保存科学』を読んで教えられました。

正倉院文書の存在などから、和紙の保存性が相当なものであることは確かです。

しかし、これは和紙の専売特許ではありません。500年前のグーテンベルグ時代の紙(亜麻ぼろを原料とした手漉きの紙)は、現代でも非常に健全な状態を保っており、おそらく和紙と同程度の寿命があると思われます。近代の紙になると、酸性紙で100年ちょっと、期待の中性紙でもせいぜい500年程度の寿命と考えられているので、昔の手漉きの紙は、洋の東西を問わず非常に長寿命であることが分かります。

しかし、手漉き洋紙の原料である亜麻ぼろも、それを使って紙を作れる工場も、欧米社会からは既に消えてしまったので、手漉き洋紙を採算ベースで作ることはもはや不可能です。その意味で、和紙の存在は非常に貴重であり、永続性に加えて、薄さ、しなやかさ、透明性を備えた和紙は、現在、欧米でも書画の修復材料として重宝されています。

しかし、その和紙にも不安がないわけではありません。

明治以降の和紙は、その製造の機械化にともない、原料に木材パルプを混入し、またその製造過程で多くの化学薬品を使用しています。そうした和紙は、見かけは従来の和紙と同じでも、100年も経過すると脆弱化するなど、洋紙と同じ問題を抱えています。

「一般的に、また和紙使用者として文化財保存修復に

携わる我々も、とかく和紙が古法を守って造られていると

思いがちである。現実の和紙製造工程を見てみると、

予想以上に各種の工業製品や機械などが導入されて

いるのに気が付く。

現在は文化財保存に関わる和紙は、日常生活のための

和紙とは違う分野として認められてきているが、過去に

造られた和紙には、競合製品のように短期間の寿命を

想定して大量に低価格で流通することを目指して造られた

モノも多い。それらが、手漉き和紙であるという外見だけで

永続性を信用され、文化財修復材料として使われる

可能性も否定できない。」 (前掲書 p.45)

せっかく和紙を使って修復したのに、修復材の方が先にボロボロになってしまったという、笑えない話もあるらしい。

★

近代は個人主義の時代だからでしょうか、物事をすべて個体の時間スケール、せいぜい10年とか30年単位でしか考えないので、情報の保存の問題も、政治や経済も、何だか焦土作戦のような色合い帯びています。「それではいかん」と感じる人も少なくないのでしょうが、いかんせん衆寡敵せず、なかなか修正がききません。

現代の人間にイマジネーションが足りないわけではないでしょう。おそらくその豊かなイマジネーションを、もっぱら不安や猜疑の方向に働かせているために、刹那的になっているのだと思います。それを別の方面に向けたら、もっといろんなものが見えてくるし、いろいろやれるはずなのになあ…と思わずにはいられません。

紙の保存の問題から、そんな大仰なことをチラと考えました。

傷心酒場 ― 2010年12月06日 19時58分53秒

** 純粋な日記 **

ある店で3人の男が酒をあおっていました。

ふと、若い男が感に堪えぬように言いました。

「ああ、なんでこうも心が痛むんでしょう。」

中年の男がしたり顔で答えました。

「心っていうのは、痛むものなのさ。心の痛むことが、即ち生きるってことじゃないかな。」

すると、いちばん年かさの男がポツリと言いました。

「ちげえねえ。でも、あんまり痛んでほしくはねえなあ…。」

3人はその言葉を味わうように、黙ってグラスを干すのでした。

ある店で3人の男が酒をあおっていました。

ふと、若い男が感に堪えぬように言いました。

「ああ、なんでこうも心が痛むんでしょう。」

中年の男がしたり顔で答えました。

「心っていうのは、痛むものなのさ。心の痛むことが、即ち生きるってことじゃないかな。」

すると、いちばん年かさの男がポツリと言いました。

「ちげえねえ。でも、あんまり痛んでほしくはねえなあ…。」

3人はその言葉を味わうように、黙ってグラスを干すのでした。

月がとっても青いから ― 2010年12月07日 20時59分15秒

傷心の人びとを乗せて、地球はクルクル回る。

その周りを、青い月もクルクル回る…

★

球径10センチ、総高25センチほどの、小さなアンティーク地球儀。

もちろんリプロですが、真鍮の台座や、細部の造りは結構しっかりしています。

地球儀本体は、メルカトルが1541年に製作した地球儀の写しで、架台の方は1900年頃の地球儀時計のそれを写したもの(上から下に伸びているのが時針です)。

残念ながら、これは安価な品なので、内部はがらんどうで、時計機構は備わっていません。完全に見かけ倒しです。それに、本当は青い球は太陽を表すのかもしれませんが、ここでは月ということにしておきましょう。何せ傷心ですから…(意味不明)

★

菅原都々子(つづこ)さんの名曲「月がとっても青いから」(1955)。

今、動画検索したら、遊佐未森さんとか、一青窈さんとか、いろんな人がカバーしていてびっくりしました。

その周りを、青い月もクルクル回る…

★

球径10センチ、総高25センチほどの、小さなアンティーク地球儀。

もちろんリプロですが、真鍮の台座や、細部の造りは結構しっかりしています。

地球儀本体は、メルカトルが1541年に製作した地球儀の写しで、架台の方は1900年頃の地球儀時計のそれを写したもの(上から下に伸びているのが時針です)。

残念ながら、これは安価な品なので、内部はがらんどうで、時計機構は備わっていません。完全に見かけ倒しです。それに、本当は青い球は太陽を表すのかもしれませんが、ここでは月ということにしておきましょう。何せ傷心ですから…(意味不明)

★

菅原都々子(つづこ)さんの名曲「月がとっても青いから」(1955)。

今、動画検索したら、遊佐未森さんとか、一青窈さんとか、いろんな人がカバーしていてびっくりしました。

鳥よ! ― 2010年12月08日 21時01分39秒

“I wish I were a bird …”

学校ではそう習いました。

でも、すべての鳥が自由に空を飛べるわけではありません。

飛べない鳥は、それが鳥であるゆえに、いっそう淋しげです。

↑内田清之介(著) 『日本鳥類図説』 (警醒社、大正2年=1913)。

ネット情報(コトバンク)によれば、内田清之介(1884-1975)は、農商務省鳥獣調査室長、東大、京大などの講師を歴任し、日本鳥学会会頭を務めた鳥類学者。

この図鑑は、昭和になってから出版された“日本三大鳥類図鑑”(参照→☆)に先行するもので、日本における本格的な鳥類図鑑としては最初期のものです。類書の乏しい中、鳥類の専門家以外にも重宝されたらしく、手元の本には青森営林局の蔵印があります。

★

なんだか心のネジがゆるんで、ブログの記事も一寸おかしくなっている気がします。

きっと今しばらくはこんな調子でしょう。

雲よ! ― 2010年12月10日 07時04分05秒

悲しい時、淋しい時、楽しい時、疲れた時、気分が高揚した時。

雲は、折に触れて湧いてくる感情を托すのに、ふさわしい相手です。

雲も、感情も、どこからともなく湧いて出るものだからでしょうか。

雲は、折に触れて湧いてくる感情を托すのに、ふさわしい相手です。

雲も、感情も、どこからともなく湧いて出るものだからでしょうか。

心をよぎるのが感情で、空をよぎるのが雲。

遥かな高みにある星々よりも、雲は我々にずっと近しい「有情の存在」という気がします。

遥かな高みにある星々よりも、雲は我々にずっと近しい「有情の存在」という気がします。

↑は昭和13(1938)年発行の「雲形図」。

発行者は水路部です。水路部というのは、今は海上保安庁の所管ですが、昔は海軍に所属し、文字通り海図の作成や海洋測量を行うほか、海洋気象観測も掌っていたので、こうした図が作られたわけです。

そういう理由だからでしょう、各種雲の図はたいてい海の上に浮かんでいます。

ちょっとピンぼけですが、下は凡例と観測要領の解説。

ご覧のとおり、この図にはあちこち書き込みがあります。

「機上ヨリ見」た塔状雲には、「高積雲又ハ積雲カラ 幾ツカノ小サナ雲柱ガ並ンデ 聳立スルモノ 雷雨ノ前兆」と几帳面にペンで書かれています。

★

昭和13年。いろいろなことがあり、そして、いろいろなことがその後に続きました。

この図の以前の持ち主は、いったいどんな思いで雲を見上げていたのでしょうか。

機械的観測ばかりでなく、時には喜怒哀楽をそこに投影することもあったんでしょうか。おそらくそうだろうと想像しますし、ぜひそうあってほしいです。

風よ! ― 2010年12月11日 21時01分50秒

天上大風 ― 2010年12月12日 20時12分44秒

そよとも風の吹かぬ部屋を見下ろす遥かな空の高み。

そこには大いなる大気の流れがあります。地球が生きていることの何よりの証しです。

そこには大いなる大気の流れがあります。地球が生きていることの何よりの証しです。

ここに1冊の本があります。

これこそ19世紀の後半、「地球の息吹」を明らかにしようとした本です。

■H.H.ヒルデブランドソン(著)、『大気の上層運動図集』

Hildebrandsson, Hugo Hildebrand,

ATLAS DES MOVEMENTS SUPÉRIEURS DE L’ATMOSPHÈRE.

Beckman, Stockholm, 1877.

本文20p. + 図版53葉、高さ28cm..

著者のヒルデブランドソン(1838-1925)は、スウェーデンの気象学の大家で、気象観測の基礎となる『国際雲級図』(一種の雲の分類図鑑)を編纂したことで知られる雲博士です。ウプサラ大学の初代気象学教授もつとめました。

(↑1877年はウプサラ大学創立400周年に当たり、本書はそれに捧げられています。)

何故こういう渋めの本を買ったかと云えば、以前書いた記事(↓)の中にヒルデブランドソンの『雲級図』のことが出てきて、その現物をぜひ見たいと思ったからでした。結果的にそれは見つからなかったのですが、ヒルデブランドソンの著書として、この本が売りに出ていたのを見つけ、「雲博士」を身近に感じるために取り寄せてみたわけです。

★

さて、気象衛星も飛行機もない時代、高層大気の動きを、ヒルデブランドソンはどうやって調べたのでしょうか?言われてみれば「なーんだ」ですが、それは高空に特有の雲の動きを観察すれば分かるのです。

彼が注目したのは空のてっぺん、対流圏の上部に発生する巻雲(けんうん)です。いわゆる「すじ雲」。氷晶でできているため純白で、そのため絹雲(けんうん)の称もありますが、輪郭のくっきりした、いかにも爽やかな雲です。

(この項つづく)

天上大風(2) ― 2010年12月13日 20時46分20秒

巻雲の動きを観測するといっても、1箇所ではもちろん十分なデータは得られません。

そのために国際協力が求められました。科学の分野における国際協力は、まず天文学で始まり、気象学もそれに続いた形です。

そのために国際協力が求められました。科学の分野における国際協力は、まず天文学で始まり、気象学もそれに続いた形です。

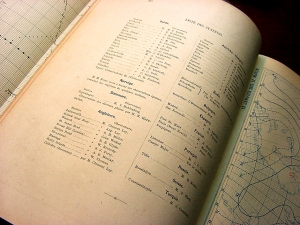

↑データ提供に協力した測候所と観測責任者のリスト。

地元のスウェーデン以外に、ノルウェー、デンマーク、イギリス、オーストリア=ハンガリー、ベルギー、スペイン、フランス、ポルトガル、ロシア、スイス、トルコ、そしてドイツ領邦のバーデン(統一ドイツを構成した小国家の1つ)が参加しています。

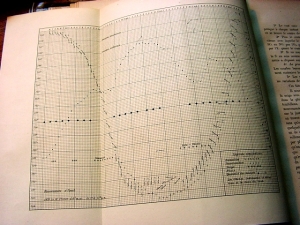

↑この図は、当時の気象観測項目、即ち気温、気圧、風向、風力、雲量、降雪状況の時系列変化を、1枚のグラフに表現したものです。スウェーデンのウプサラ測候所における、1876年2月18日午前6時~21日午前4時にいたるまでの約3昼夜の状況。

気温と気圧が美しい対照的なカーブを描いていること、そして気圧の変化につれて風向きがぐるっと変わっていることが読み取れます。(シンプルながら力強い図ですね。)

★

さて、こうした観測網を使って、ヒルデブランドソンは、ヨーロッパ上空の雲の動きを、1875年から76年にかけて、約1年半にわたって追い続けました。この本は、それを53枚(すなわち53日分)の気象図にまとめたものです。

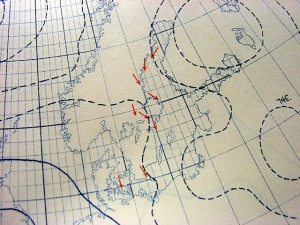

せっかくですから、125年前の今日、1875年12月13日の図を見てみます。

曲線は等圧線。気圧の単位は水銀柱ミリメートルで、標準大気圧=760mmHGを基準として、それよりも低圧部は点線で、高圧部は実線で表現されています。

↑図中の赤い矢印が巻雲の動き。

この日は、ちょうどスウェーデンの上空を、大量の巻雲が次々に南下していきました。

★

真っ白な雲の一団が流れていった125年前の空を思いつつ、さて日本はといえば…ああ、今宵は全国的に雨模様ですね。雷の所も、雪の所もある様子。幸い、地球の息吹はまだ健やかなようです。

★

真っ白な雲の一団が流れていった125年前の空を思いつつ、さて日本はといえば…ああ、今宵は全国的に雨模様ですね。雷の所も、雪の所もある様子。幸い、地球の息吹はまだ健やかなようです。

最近のコメント