世界の果てへ ― 2014年12月05日 19時12分14秒

ときどき、人はふっと遠くに行きたくなることがあります。すべての日常を捨て、無限の彼方に消え去りたいような気持になることが。私が…というよりも、一般論として、そういうことはあると思います。

それが夢想にとどまらず、現実に失踪する人もいて、今だと精神医学的枠組みで解釈されることが多いのでしょうが、昔は主に宗教的文脈(回心と遁世)、あるいは超自然的文脈(神隠し)で語られました。

人はなぜ遠い世界を目指すのでしょう。

理由は分かりませんが、そうせねばならぬという、理性を超えた衝動が人の心の中に潜んでいるのは確かです。

理由は分かりませんが、そうせねばならぬという、理性を超えた衝動が人の心の中に潜んでいるのは確かです。

1920年代と思われるガラススライド(ドイツ製)。幻燈の種板です。

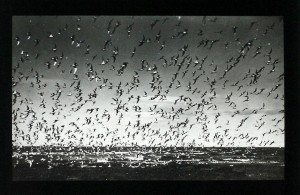

アルゼンチン南部の海を群れ飛ぶカモメ。

真っ青な空、真っ青な海―。

もうこの先には南極大陸しかありません。

何だか切ない光景だし、寂しい光景でもあります。

何だか切ない光景だし、寂しい光景でもあります。

でも、これを見ていると、「世界の果てへ…世界の果てへ…」と、微かに気持ちが疼くのをふと感じます。

コメント

_ S.U ― 2014年12月05日 22時05分14秒

_ かすてん ― 2014年12月06日 08時03分45秒

「世界の果てへ」に呼応するように、私も今朝、登山家・和田城志の書いた本を紹介しました。彼は「アルピニズムの呪文「より高く、より困難をめざして」(私はより遠くも含めたい)」と別のところに書いています。学生時代の知り合い(なんて言い方は失礼でしょうが)で、お酒を飲みながら「金星へ行ってみたい」と言っていたのを思い出します。「より遠くへ」ですね。

_ 玉青 ― 2014年12月06日 11時31分06秒

〇S.Uさま

洋の東西を問わず、時代の熱狂が生み出した「巡礼ブーム」というのが、過去何度か繰り返されていますが、あれはレミングの死の行進の(空想的な)例をちょっと思わせますね。実際、途中で行き倒れになった人も少なくないようです。

どういうメカニズムで、大勢の人が盲目的に走り出してしまうのかは不明ですが、多くの場合、社会的不安・緊張の極度の高まりが背景にあって、過剰なストレスに対する適応的な意味もあるのでしょう(病的反応というよりも、むしろ異常な環境に対する正常な反応と解されるということです)。

上の記事は、穏やかな時代にあっても、フッと姿を消す人がいる事実を念頭に置いて書きましたが、個人の内面で起こっていることには、共通する部分が多いかもしれません。

〇かすてんさま

アルピニストの心に燃えるものは何なんでしょうね。

自分の能力を山を相手に試したいという、真っ当なチャレンジ精神もあるでしょうし、他人がまだ目にしたことのない光景を見たいという好奇心や、人間臭い功名心もあるのでしょうが、それらとはまたちょっと違ったところに、記事で書いたような「ひたぶるに遠くを目指す心」もあるのかなあ…という気がします。

この「遠くを目指す心」が、上で挙げたそれ以外の心理と異なるのは、「こちらの世界に戻って来れなくてもいい」と思ってしまうことで、純粋であると同時に、非常に危うさをはらんでいます。そして、ふとその心に吸い寄せられた時に、悲劇が起きたりするのかもしれません。

洋の東西を問わず、時代の熱狂が生み出した「巡礼ブーム」というのが、過去何度か繰り返されていますが、あれはレミングの死の行進の(空想的な)例をちょっと思わせますね。実際、途中で行き倒れになった人も少なくないようです。

どういうメカニズムで、大勢の人が盲目的に走り出してしまうのかは不明ですが、多くの場合、社会的不安・緊張の極度の高まりが背景にあって、過剰なストレスに対する適応的な意味もあるのでしょう(病的反応というよりも、むしろ異常な環境に対する正常な反応と解されるということです)。

上の記事は、穏やかな時代にあっても、フッと姿を消す人がいる事実を念頭に置いて書きましたが、個人の内面で起こっていることには、共通する部分が多いかもしれません。

〇かすてんさま

アルピニストの心に燃えるものは何なんでしょうね。

自分の能力を山を相手に試したいという、真っ当なチャレンジ精神もあるでしょうし、他人がまだ目にしたことのない光景を見たいという好奇心や、人間臭い功名心もあるのでしょうが、それらとはまたちょっと違ったところに、記事で書いたような「ひたぶるに遠くを目指す心」もあるのかなあ…という気がします。

この「遠くを目指す心」が、上で挙げたそれ以外の心理と異なるのは、「こちらの世界に戻って来れなくてもいい」と思ってしまうことで、純粋であると同時に、非常に危うさをはらんでいます。そして、ふとその心に吸い寄せられた時に、悲劇が起きたりするのかもしれません。

_ S.U ― 2014年12月06日 18時19分07秒

>個人の内面で起こっていることには、共通する部分が多いかもしれません

遁走や失踪が「神隠し」のような民俗学的観点で取り上げられたこともありましたね。現代の研究ではどうなのでしょう。

いずれにしても、穏やかな時代でも、必要とあらば失踪や巡礼ができるという社会の枠組が社会全体の精神の安定のために求められているのかもしれません。かといって、そうそう失踪を推奨するわけにはいきませんけど。よくドラマで、「捜さないで下さい」と書き置きして消える人がいますが、気持ちはわかるけど無理な相談です。

遁走や失踪が「神隠し」のような民俗学的観点で取り上げられたこともありましたね。現代の研究ではどうなのでしょう。

いずれにしても、穏やかな時代でも、必要とあらば失踪や巡礼ができるという社会の枠組が社会全体の精神の安定のために求められているのかもしれません。かといって、そうそう失踪を推奨するわけにはいきませんけど。よくドラマで、「捜さないで下さい」と書き置きして消える人がいますが、気持ちはわかるけど無理な相談です。

_ 玉青 ― 2014年12月07日 09時14分16秒

あはは。

確かに推奨はできませんが、時至れば立ち上がり、歩み出す自由を、心の内にお守りとして持っておくことは大事なことでしょうね。

確かに推奨はできませんが、時至れば立ち上がり、歩み出す自由を、心の内にお守りとして持っておくことは大事なことでしょうね。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

子どもの時に、小学生向けの本で「死ぬまで続くレミングの大行進」というのを読み、かなりの衝撃を受けました。のちに人間の大戦争もこの種のものかもしれないという人の話も聞きました。

最近、ネットの情報で、レミングが集団自殺のために海に飛び込むというのは誤った伝説であると知り、ちょっとほっとしました。(でも、Wikipediaによると、レミングは個体数が急に増えることがあってそうすると大移住をすることは事実のようです。単に食べ物がなくなるからでしょうかね。)