タイム・パスポート ― 2015年02月09日 19時50分37秒

連想尻取りで記事を続けます。

そういえば、以前こんなものを取得したのを思い出しました。

私は自由に時間旅行ができるのでした。

そういえば、以前こんなものを取得したのを思い出しました。

私は自由に時間旅行ができるのでした。

どうです、いいでしょう?

しかも、これはジョーク・グッズなんかじゃありませんよ。

日本の自治体から正式に発給されたものです。

しかも、これはジョーク・グッズなんかじゃありませんよ。

日本の自治体から正式に発給されたものです。

…と言っても、やっぱりジョークですが、お役所にしては上出来の洒落です。

東経135度、日本標準時の子午線が通る町・明石。

明石市では「子午線の町」をPRするために、毎年6月10日の時の記念日に、子午線通過記念グッズを市内で配布していて、そのデザインは毎年変わるのですが、2001年は21世紀最初の年ということもあり、かなり知恵を絞ったらしく、こういう洒落たものができました。

明石市では「子午線の町」をPRするために、毎年6月10日の時の記念日に、子午線通過記念グッズを市内で配布していて、そのデザインは毎年変わるのですが、2001年は21世紀最初の年ということもあり、かなり知恵を絞ったらしく、こういう洒落たものができました。

「本パスポートの所持人として21世紀を支障なく旅行できるよう関係の諸官に要請します。」 …なるほど、我々はみな21世紀という時代を旅している旅行者なのですね。

ちゃんとビザの欄もあり。

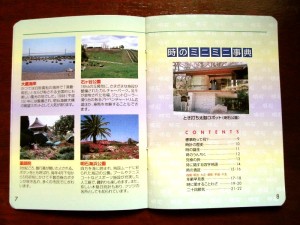

中身は明石の観光案内と「時のミニミニ辞典」から成っています。

そのうち、「時に関することわざ」の項を読んで、思わずうなりました。昔の人は、なんと上手いことを言うのでしょう。

認知症間際の遺訓代わりに、その一部を転記しておきます。

「負うた子を三年探す」 自分がおんぶした子供をどこにいったと3年も探すこと。手近にあるのに気がつかずあちこち訪ね歩くこと。

(日本に、こんなメーテルリンクみたいな諺があったとは知りませんでした。)

(日本に、こんなメーテルリンクみたいな諺があったとは知りませんでした。)

「他人は時の花」 他人の好意は咲いてすぐ散る花のように、ほんの一時のものなので頼りきってはいけないという教え。

(深いですね。)

(深いですね。)

「松の木柱も三年」 腐りやすい松の木の柱でも、3年程はもつことから、どんなものでも当座の役にはたつことのたとえ。

(松の木柱でずっと済ませてきたツケに苦しむ我が身。)

(松の木柱でずっと済ませてきたツケに苦しむ我が身。)

「無精者の一時働き」 ふだん怠けているものが急に思い立って働いても、それは一時的なもので長続きはしないこと。

(ああ耳が痛い。)

(ああ耳が痛い。)

「人の意見は四十まで」 40歳を過ぎた人間にいくら説教しても効き目がないこと。またその年齢になれば本人に任せるべきだということ。

(分かります。でもやっぱり耳が痛い。)

★

21世紀を旅する人よ、先人の知恵、ゆめ軽んずべからず。

コメント

_ S.U ― 2015年02月10日 21時06分47秒

_ 玉青 ― 2015年02月11日 18時14分41秒

ロジックで考えれば空間の旅は無用でしょうが、「人は誰も時の旅人」という観念は、それこそ机上の理屈でひねり出したところがあるので、やっぱり漂泊者としては、今ひとつ満足できなかったんじゃないでしょうか。

もう理屈抜きに、片雲の風に誘われて、フラフラと歩き出すところから旅は始まる…というのが芭蕉翁の素直な気持ちのように思います。

もう理屈抜きに、片雲の風に誘われて、フラフラと歩き出すところから旅は始まる…というのが芭蕉翁の素直な気持ちのように思います。

_ S.U ― 2015年02月11日 20時29分00秒

>もう理屈抜き

『奥の細道』を学ぶ中学生にしてみれば、

「このおっさんは、何のかんのと理屈をこねてるけど、とにかく旅行が好きでどうしようもないというだけのことなんだよ。まあ俳句はちょっとうまいけどね。」

という程度に理解しておけば、よかったのですね。

『奥の細道』を学ぶ中学生にしてみれば、

「このおっさんは、何のかんのと理屈をこねてるけど、とにかく旅行が好きでどうしようもないというだけのことなんだよ。まあ俳句はちょっとうまいけどね。」

という程度に理解しておけば、よかったのですね。

_ 玉青 ― 2015年02月13日 06時29分56秒

「奥の細道」は、随行の「曾良日記」と比較すると、文学的効果を高めるために、フィクショナルな改変が多々施されているそうですが、芭蕉は明らかにダンディズムを気取っているところがありますね。自分を現実以上に旅に生きる漂泊者に見せたいというか。いわば元禄の「チョイ悪親父」かもしれません。

_ S.U ― 2015年02月13日 07時49分54秒

>「チョイ悪親父」

文章は脚色がなされているのですか。まぁ出てくる俳句は単体で鑑賞すべきものかもしれませんね。

それから、これは誰か(忘れました)近代の小説家が指摘していたのですが、「芭蕉翁」が奥の細道の旅に出たのはまだ40代半ばのことで、現在で言うともちろんまだ中年ですが、当時としてももっと長生きの人はいくらでもいたでしょうから、「爺さん気取り」もあったかもしれません。

中学生ふうに言うと、「まったくしようのないおっさんだなぁ」と論評すべきでした。

文章は脚色がなされているのですか。まぁ出てくる俳句は単体で鑑賞すべきものかもしれませんね。

それから、これは誰か(忘れました)近代の小説家が指摘していたのですが、「芭蕉翁」が奥の細道の旅に出たのはまだ40代半ばのことで、現在で言うともちろんまだ中年ですが、当時としてももっと長生きの人はいくらでもいたでしょうから、「爺さん気取り」もあったかもしれません。

中学生ふうに言うと、「まったくしようのないおっさんだなぁ」と論評すべきでした。

_ 玉青 ― 2015年02月14日 10時26分15秒

>まだ40代半ば

げげ、それは気づきませんでした。

それならば、我々も十分翁を名乗る資格はありますね。

平成翁問答…といったところですか。(笑)

業務連絡の方もありがとうございました。

御厄介をかけますが、幾重にもよろしくお願いいたします。

げげ、それは気づきませんでした。

それならば、我々も十分翁を名乗る資格はありますね。

平成翁問答…といったところですか。(笑)

業務連絡の方もありがとうございました。

御厄介をかけますが、幾重にもよろしくお願いいたします。

_ S.U ― 2015年02月14日 10時56分14秒

私らはもう立派な「翁」ですか。そうでもあり、そうでもないような・・・

なお、これを指摘していた「近代の小説家」は島崎藤村でした。

藤村は芭蕉を崇敬していたので、読む人が読まれると面白いかもしれません↓(「芭蕉」青空文庫)

http://www.aozora.gr.jp/cards/000158/files/49482_33312.html

なお、これを指摘していた「近代の小説家」は島崎藤村でした。

藤村は芭蕉を崇敬していたので、読む人が読まれると面白いかもしれません↓(「芭蕉」青空文庫)

http://www.aozora.gr.jp/cards/000158/files/49482_33312.html

_ 玉青 ― 2015年02月15日 10時09分32秒

藤村の一文、興味深く読みました。藤村もあれを書いたときは40代後半で、芭蕉と我が身を引き比べて、しきりに思うことがあったようですね。それにしても、「芭蕉は五十一歳で死んだ」なんて、段落の冒頭にガツンと書かれると、思わずドキッとしてしまいます。(笑)

芭蕉は一般のイメージとは異なり、頬の若々しい、青年のような輝く目を持った人であり、その人が煥発さを抑え、老成の至境に達し得た点が尊い…藤村が言わんとしたのは、結局そういうことかと思いますが、この老成の至境が、なかなか望みがたいのが、今という時代なのでしょう。

まあ、大正時代や江戸時代の人が、みな老成していたとも思いませんけれど、「25歳若く見られるおばあちゃん」とか、「スーパーアスリートおじいちゃん」ばかりがもてはやされる昨今の風潮は、いかにも異様な感じがします。今でも、国によっては、若く見られることを嫌う文化も健在であることを思えば、なおさらです。

まあ、若さにも価値はあるので、若さを否定する必要もありませんが、それと同時に老成の価値にも重きを置くという、至極まっとうな文化が甦えれば、現下の高齢化問題も、別の様相を呈するのではないかという気がします。

+

ときにまた―。

かの大塩が乱を起せし時、彼もまた齢四十五なるを聞きて、老生深く感ずるところあり。

他日もし徒に血気にはやりて、老生のついに誅せられんことをお聞き及びになられし折あらば、何卒憫笑とともにひともとの野の花なりともお手向け下されたく…

芭蕉は一般のイメージとは異なり、頬の若々しい、青年のような輝く目を持った人であり、その人が煥発さを抑え、老成の至境に達し得た点が尊い…藤村が言わんとしたのは、結局そういうことかと思いますが、この老成の至境が、なかなか望みがたいのが、今という時代なのでしょう。

まあ、大正時代や江戸時代の人が、みな老成していたとも思いませんけれど、「25歳若く見られるおばあちゃん」とか、「スーパーアスリートおじいちゃん」ばかりがもてはやされる昨今の風潮は、いかにも異様な感じがします。今でも、国によっては、若く見られることを嫌う文化も健在であることを思えば、なおさらです。

まあ、若さにも価値はあるので、若さを否定する必要もありませんが、それと同時に老成の価値にも重きを置くという、至極まっとうな文化が甦えれば、現下の高齢化問題も、別の様相を呈するのではないかという気がします。

+

ときにまた―。

かの大塩が乱を起せし時、彼もまた齢四十五なるを聞きて、老生深く感ずるところあり。

他日もし徒に血気にはやりて、老生のついに誅せられんことをお聞き及びになられし折あらば、何卒憫笑とともにひともとの野の花なりともお手向け下されたく…

_ S.U ― 2015年02月15日 15時20分28秒

藤村の作品、ご覧下さいましたか。

それぞれが近代、近世の叙景詩・叙情詩の第一人者といわれる藤村による芭蕉の評を、私たちも共感を持って味わえるのが楽しいです。私は上で芭蕉のことを「しようのないおっさん」と書きましたが、芭蕉は、弟子や旅先の人々には人情味溢れる良い人だったようで、確かに今はやりのちょい悪親父にしても、現代なら得難い人でしょうね。

>「スーパーアスリートおじいちゃん」ばかりがもてはやされる昨今の風潮

そういや選挙で自分の「若さ」を売りものする候補者がいますね。若い候補者が悪いということは全然ありませんが、政治家という職業において「若さ」が有利に働く売りものになると思うこと自体、どういう見識なのか、自分が齢を取りながら経験をつんでいくことをどう考えているのか、不思議なことのように感じます。

>大塩が乱

どうか世の官吏や有識者と呼ばれている人たちは、世の窮状を思いやり、それぞれが大塩の万分の一の意志ででも世を動かすよう努めていただきたいものだと思います。お前さん方、自己の立身出世の為だけに学問を修めたのではありますまい。

それぞれが近代、近世の叙景詩・叙情詩の第一人者といわれる藤村による芭蕉の評を、私たちも共感を持って味わえるのが楽しいです。私は上で芭蕉のことを「しようのないおっさん」と書きましたが、芭蕉は、弟子や旅先の人々には人情味溢れる良い人だったようで、確かに今はやりのちょい悪親父にしても、現代なら得難い人でしょうね。

>「スーパーアスリートおじいちゃん」ばかりがもてはやされる昨今の風潮

そういや選挙で自分の「若さ」を売りものする候補者がいますね。若い候補者が悪いということは全然ありませんが、政治家という職業において「若さ」が有利に働く売りものになると思うこと自体、どういう見識なのか、自分が齢を取りながら経験をつんでいくことをどう考えているのか、不思議なことのように感じます。

>大塩が乱

どうか世の官吏や有識者と呼ばれている人たちは、世の窮状を思いやり、それぞれが大塩の万分の一の意志ででも世を動かすよう努めていただきたいものだと思います。お前さん方、自己の立身出世の為だけに学問を修めたのではありますまい。

_ 玉青 ― 2015年02月16日 20時42分41秒

>「若さ」が有利に働く売りものになる

まったく陰間茶屋じゃないんですから…(笑)

>大塩の万分の一の意志ででも

今ほしいのは、まっとうな官吏の力を結集する結節点でしょうか。

どうも力が分散され、勢いがそがれている気がします。

では、どこがその任に相応しいのか、肝心の点が茫洋としていますが、まずはここが当面の思案のしどころかと。

ときに、業務連絡ですが、冊子をご恵送いただき、ありがとうございました。

これから早速読ませていただきます。

まったく陰間茶屋じゃないんですから…(笑)

>大塩の万分の一の意志ででも

今ほしいのは、まっとうな官吏の力を結集する結節点でしょうか。

どうも力が分散され、勢いがそがれている気がします。

では、どこがその任に相応しいのか、肝心の点が茫洋としていますが、まずはここが当面の思案のしどころかと。

ときに、業務連絡ですが、冊子をご恵送いただき、ありがとうございました。

これから早速読ませていただきます。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

芭蕉も、一生同じ仕事を続けているだけの人も日々旅人であると言っていますね。

でも、そのあとで、芭蕉は、無性に(空間の)旅がしたくなって奥州まで行ってしまいます。日々時を過ごすだけで旅なら、本当の旅に出る必要はない、というロジックになりそうなのに、この点のつながりは『奥の細道』を習ったときからしっくりきません。この芭蕉の記述はどういう論理(心理?)だったのでしょうか。