京都博物行(7)…ケセランパサラン ― 2015年07月18日 11時22分19秒

雨上がる。

台風が通りすぎたらまた暑くなるかと思いましたが、今日は思いのほか涼しくて、鳴き交わす鳥の声にも、どこか静かな感じがあります。

台風が通りすぎたらまた暑くなるかと思いましたが、今日は思いのほか涼しくて、鳴き交わす鳥の声にも、どこか静かな感じがあります。

★

ラガード研究所には不思議なものがたくさんあります。

不思議でないものはないと言っていいぐらいです。

不思議でないものはないと言っていいぐらいです。

商品台には、何かボンヤリしたものが入ったサンプルびんが、たくさん並んでいました。その繊細な表情は、こうして近くから撮っても、なかなか写真に収めにくいです。

逆光で見ると、白くてふさふさしています。

そこに光が反射すると、しなやかな艶が感じられます。

★

ケセランパサラン。

ウィキペディアの項目名はケサランパサランですが、いずれにしても謎の存在であり、謎の言葉です。諸説を総合すると、この白い毛玉のような「生物」は、フワフワと宙を飛び、その飼い主に幸運をもたらす妖怪的な存在のようです。

ウィキペディアの項目名はケサランパサランですが、いずれにしても謎の存在であり、謎の言葉です。諸説を総合すると、この白い毛玉のような「生物」は、フワフワと宙を飛び、その飼い主に幸運をもたらす妖怪的な存在のようです。

「本物のケセランパサラン」という言葉が何を意味するのか、これは名と体の関係を考える上で面白い問題ですが、いずれにしても、いろいろな物がケセランパサランに擬せられてきました。

ラガード研究所で扱っている「ケセランパサラン」は、言葉を変えると、「アメリカオニアザミの種子(冠毛)」です。アメリカオニアザミは、日本在来のオニアザミとは別種で、戦後日本に入ってきたヨーロッパ原産の植物。この立派な綿毛で風に乗り、分布域をぐんぐん広げたようです。

淡嶋さんに教えてもらって初めて気が付きましたが、よーく見ると、中心がドーナツ状になっています。このドーナツ部には、元々ちいさな種子本体が付いていたのですが、「種まき」が済んだ後も、なお綿毛だけフワフワ飛んでいるところを、淡嶋さんに捕獲された…というわけです。

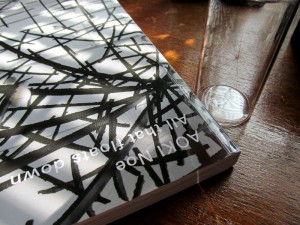

(「青木野枝/ふりそそぐものたち」展図録と、ふりそそぐケセランパサラン)

「店の前にもたくさん飛んでくるんですよ。」

淡嶋さんは嬉しそうに話してくれましたが、それが商品として店頭に並んでいる様は、ケセランパサランの物語と同じくらい不思議な光景として目に映りました(つげ義春の漫画を一寸思い出しました)。

(この項つづく)

コメント

_ S.U ― 2015年07月19日 08時25分01秒

_ 玉青 ― 2015年07月20日 07時04分36秒

ケセランパサランについても、ライオンゴロシのようにねちっこく調べても良かったのですが、まあこちらはファクトよりも、ずばりファンタジーに属する物でしょうから、このままそっとしておくことにします。…というわけで、私の知識はウィキペディア以上のものではないので、ご質問に答えるのちと難しいです。

なお、冠毛はもちろん細胞由来のもので、いわゆる萼に相当する部位だそうです。種子が熟し、冠毛として開いた状態では、すでにその生命活動を終えていますから、条件を整えても増殖することはないでしょう。(でも種をまけば、結局は増殖する理屈ですが…)

(フランス語の件、これまた正格とは言えませんが、Qu'est cela ne passe à lent? とすると、いっそうケセランパサランぽい発音になりますね・笑)

なお、冠毛はもちろん細胞由来のもので、いわゆる萼に相当する部位だそうです。種子が熟し、冠毛として開いた状態では、すでにその生命活動を終えていますから、条件を整えても増殖することはないでしょう。(でも種をまけば、結局は増殖する理屈ですが…)

(フランス語の件、これまた正格とは言えませんが、Qu'est cela ne passe à lent? とすると、いっそうケセランパサランぽい発音になりますね・笑)

_ S.U ― 2015年07月20日 09時42分00秒

>ファクトよりも、ずばりファンタジーに属する物

そうですね。こちらは民俗学に属するものでしょう。けっこうファクトが上がっていて、社会的認知もよいのに、肝心の本質がつかめていないというところに魅力があります。何となく、三億円事件やグリコ・森永事件の謎解きに共通する妙味があります。また、機会があればよろしくお願いします。

冠毛は萼なんですか。細胞でも増えないということですね。飼ってたら増えたという観察の説明がなされることは、子孫繁栄で話が終わるフォークロアのようで面白いと思います。

語源はなんとなく日本の方言のような気がします。それをフランス語をかじった人がなんとなくフランス語発音風にアレンジしたという説に1票。発音してくれる「グーグル翻訳」もすばらしい。

そうですね。こちらは民俗学に属するものでしょう。けっこうファクトが上がっていて、社会的認知もよいのに、肝心の本質がつかめていないというところに魅力があります。何となく、三億円事件やグリコ・森永事件の謎解きに共通する妙味があります。また、機会があればよろしくお願いします。

冠毛は萼なんですか。細胞でも増えないということですね。飼ってたら増えたという観察の説明がなされることは、子孫繁栄で話が終わるフォークロアのようで面白いと思います。

語源はなんとなく日本の方言のような気がします。それをフランス語をかじった人がなんとなくフランス語発音風にアレンジしたという説に1票。発音してくれる「グーグル翻訳」もすばらしい。

_ 玉青 ― 2015年07月21日 06時26分25秒

>日本の方言

そういえば、ウィキペディアの記述を読むと、その語源について、“「何がなんだかさっぱりわからん」を意味する東北地方の言葉との説”というのがありますね。

ただ、「東北地方の言葉」と云っても、あまりにも漠然としていますし、本当にそんな言葉があるんだろうか?と思って、そのことを一寸調べてみました。

調べてみると、元の言葉は「てんさらばさら」のようです。

使用地域は、鶴岡をはじめとする山形県の海岸地方。

以下は関連ページです。

■謎の生物・ケサランパサランの正体について

http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Namiki/3684/kaihou/tensara.html

■怪異・妖異伝承データベース

http://www.nichibun.ac.jp/YoukaiCard/2180284.shtml

その記述を読むと、ケセランパサランそのものですので、確かに同じモノを指しているようです。しかし、単純に「ケセランパサランの語源はテンサラバサラである」とも言い切れない予感が何となくあります。これは漠たる予想ですが、おそらく日本各地に、民俗語彙として類似する語がいろいろあって、テンサラバサラはそのバリアントの一つに過ぎないのではないでしょうか。

そもそも「テンサラバサラ」は、東北の言葉としても全く意味を成しません。この言葉は東北方言で「なんだかさっぱりわからん」を意味するというよりも、「ちちんぷいぷい」とか、「ほにゃらら」とか、最初から「意味のない謎言葉」として使われたものであり、それ自体他地域から伝播したものと予想します。(「てんさら」は「てんから(頭から、まるっきり)」の転訛かもしれませんが、そこには語源俗解による2次的再構成が加わっている可能性があります。)

私の作業仮説は、ケセランパサランとテンサラバサラは、ともに共通語源に発しており、その語源こそ(ウィキペディアにもあるように)『和漢三才図会』所載の「ヘイサラバサラ、ヘイタラバサル」だというものです。

要は「てれすこ、すてれんきょう」の如く、これもテクニカルタームが巷間で民俗語彙に転じた例であり、転じる過程で名と体の関係が曖昧になって、各地で勝手解釈が生まれた…という考えです。

ヘイサラバサラについては、以前「何でも鑑定団」に登場したことがあるそうです。

http://otakarajoho.blog10.fc2.com/blog-entry-350.html

その説明によれば、ヘイサラバサラはボルトガル語のペドラベゾアールの転訛だそうで、原綴は不明ですが、おそらく「pedra bezoar(胃石)」でしょう。

較べてみると、現在のケセランパサランとはまるで違ったものですが、「ややこしい名前の白くて丸っこい霊薬」というところからスタートして、伝搬の過程でいろいろ想像が加わり、変形が進んだのではないでしょうか。まあ、伝言ゲームみたいなものですね。

そういえば、ウィキペディアの記述を読むと、その語源について、“「何がなんだかさっぱりわからん」を意味する東北地方の言葉との説”というのがありますね。

ただ、「東北地方の言葉」と云っても、あまりにも漠然としていますし、本当にそんな言葉があるんだろうか?と思って、そのことを一寸調べてみました。

調べてみると、元の言葉は「てんさらばさら」のようです。

使用地域は、鶴岡をはじめとする山形県の海岸地方。

以下は関連ページです。

■謎の生物・ケサランパサランの正体について

http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Namiki/3684/kaihou/tensara.html

■怪異・妖異伝承データベース

http://www.nichibun.ac.jp/YoukaiCard/2180284.shtml

その記述を読むと、ケセランパサランそのものですので、確かに同じモノを指しているようです。しかし、単純に「ケセランパサランの語源はテンサラバサラである」とも言い切れない予感が何となくあります。これは漠たる予想ですが、おそらく日本各地に、民俗語彙として類似する語がいろいろあって、テンサラバサラはそのバリアントの一つに過ぎないのではないでしょうか。

そもそも「テンサラバサラ」は、東北の言葉としても全く意味を成しません。この言葉は東北方言で「なんだかさっぱりわからん」を意味するというよりも、「ちちんぷいぷい」とか、「ほにゃらら」とか、最初から「意味のない謎言葉」として使われたものであり、それ自体他地域から伝播したものと予想します。(「てんさら」は「てんから(頭から、まるっきり)」の転訛かもしれませんが、そこには語源俗解による2次的再構成が加わっている可能性があります。)

私の作業仮説は、ケセランパサランとテンサラバサラは、ともに共通語源に発しており、その語源こそ(ウィキペディアにもあるように)『和漢三才図会』所載の「ヘイサラバサラ、ヘイタラバサル」だというものです。

要は「てれすこ、すてれんきょう」の如く、これもテクニカルタームが巷間で民俗語彙に転じた例であり、転じる過程で名と体の関係が曖昧になって、各地で勝手解釈が生まれた…という考えです。

ヘイサラバサラについては、以前「何でも鑑定団」に登場したことがあるそうです。

http://otakarajoho.blog10.fc2.com/blog-entry-350.html

その説明によれば、ヘイサラバサラはボルトガル語のペドラベゾアールの転訛だそうで、原綴は不明ですが、おそらく「pedra bezoar(胃石)」でしょう。

較べてみると、現在のケセランパサランとはまるで違ったものですが、「ややこしい名前の白くて丸っこい霊薬」というところからスタートして、伝搬の過程でいろいろ想像が加わり、変形が進んだのではないでしょうか。まあ、伝言ゲームみたいなものですね。

_ S.U ― 2015年07月21日 19時38分27秒

日本方言のお調べありがとうございます。確かに「テンサラバサラ」はケセランパサランそのもののようですね。

おそらく、その種のバリアントの方言と外来語の相乗効果で作られたというのが正解に近いような気がします。外来語が日本語化した(転訛)のか、方言を作った人が外来語に引っかけたのか(擬和製外来語?)はわかりませんが、そのあたりじゃないでしょうか。

ただ、ちょっとひっかかるのが、この「テンサラバサラ」で、「バサラ」に「婆さん」のイメージがあるなら、「しろばんば」(雪虫)について、井上靖が同題の名作の冒頭で「ばんば」を老婆の意と解釈した例が思い起こされます(※)ので、テンサラバサラは雪虫とは違うものの、似た発想で「天の婆さん」なのかもしれません。

※ 雪虫の方言を Wikipediaで見ると、・・・・シロコババ・オナツコジョロ・オユキコジョロ・ユキンコ・しろばんば とあるので、井上靖氏は正しいでしょう。

おそらく、その種のバリアントの方言と外来語の相乗効果で作られたというのが正解に近いような気がします。外来語が日本語化した(転訛)のか、方言を作った人が外来語に引っかけたのか(擬和製外来語?)はわかりませんが、そのあたりじゃないでしょうか。

ただ、ちょっとひっかかるのが、この「テンサラバサラ」で、「バサラ」に「婆さん」のイメージがあるなら、「しろばんば」(雪虫)について、井上靖が同題の名作の冒頭で「ばんば」を老婆の意と解釈した例が思い起こされます(※)ので、テンサラバサラは雪虫とは違うものの、似た発想で「天の婆さん」なのかもしれません。

※ 雪虫の方言を Wikipediaで見ると、・・・・シロコババ・オナツコジョロ・オユキコジョロ・ユキンコ・しろばんば とあるので、井上靖氏は正しいでしょう。

_ 玉青 ― 2015年07月22日 21時05分25秒

>「天の婆さん」

またイメージに広がりが生まれましたね。

白い綿毛に雪虫を重ね、さらにそこに白髪のお婆さんを連想し…というのは大いにありそうなことです。たぶん、昔の人々の心の中でも、S.Uさんの中で生じたのと似たような流れが生じて(具体的に連想したものは様々でしょうが)、ケセランパサランの言葉やイメージが徐々に膨らんでいったのではないかと想像します。

またイメージに広がりが生まれましたね。

白い綿毛に雪虫を重ね、さらにそこに白髪のお婆さんを連想し…というのは大いにありそうなことです。たぶん、昔の人々の心の中でも、S.Uさんの中で生じたのと似たような流れが生じて(具体的に連想したものは様々でしょうが)、ケセランパサランの言葉やイメージが徐々に膨らんでいったのではないかと想像します。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

1970年代に流行りましたね。これも懐かしいです。それ以来、ずっと捕獲したいと思っていますが、一度も成功してしません。40年間に数回くらい間近で見たことがあります。飛ぶ速さが私が走る速さよりも速くてとても捕まえられません。

たしか、当時の呼び名は「ケサランパサラン」だったと思いますが、「ケセランパサラン」という言い方もあるのですか。フランス語でしょうか。何となく閃いて

que cela ne pas a lent

と仮定してグーグル翻訳すると、「それは遅くなかったこと」 ということで、私のケサランパサランの印象とピッタシです(フランス語として正しいですか? ←これって大発見 !?)

もう一つご質問ですが、ケサランパサランは増えると聞いていました。仮にそれが花の種子の冠毛だとしますと、増えうるものでしょうか。そもそも冠毛は細胞核を持つ細胞なのでしょうか(そうでなかったら増えませんよね)。