無常の風きたりぬれば ― 2014年06月20日 00時46分21秒

標本本(ひょうほんぼん) ― 2014年01月19日 16時40分45秒

このところ玩具の話題が多いですが、もちろんそればかりに集中しているわけではなく、理科室趣味の涵養にも懈怠なく努めています。

その一環として、昨年暮れに、標本をテーマにした本をドンとまとめ買いしました。

ただ、買ってはみたものの、何となくそのままになっていたので、この機会に積ん読本の下から掘り出し、改めて山のてっぺんに置き直しました。

購入したのは、国立科学博物館が編纂した、『標本学―自然史標本の収集と管理』、東大総合研究博物館が出した、『インターメディアテク―東京大学学術標本コレクション』、京大総合博物館が出した、『標本の本―京都大学総合博物館の収蔵室から』、それに東大と京大が初めてコラボした企画展示、「驚異の部屋 京都大学ヴァージョン」展図録の計4冊。(内容的に3番目と4番目は一部モノがかぶっています。)

これだけ読めば、博物趣味とヴンダー趣味に関しては、当分おなか一杯でしょう。

そして、今後「ひとり驚異の部屋」作りを模索する上で、またとない好伴侶となってくれるはずです。

鉱石倶楽部幻想(2)…インターメディアテクを訪ねる ― 2013年08月14日 21時33分25秒

鉱石倶楽部のイメージを探るために、前から気になっていた場所を、今回初めて訪れました。一つは東京北区にある不思議なお店、CafeSAYAさんで、もう一つは例の(と、あえて言いましょう)東大のインターメディアテクです。

何といっても、鉱石倶楽部は「店舗」であり、同時に「或る種、博物館のような黴くさい雰囲気と、ガラン、とした広さ」を持った場所だというのですから、この2か所を訪ねることには理があります。

★

(旧東京中央郵便局を改装したJPタワー。インターメディアテクは、この2~3階の一部を占めています。)

残念だったのは、インターメディアテクが写真撮影禁止だったこと。

事前に目を通したリーフレットには、「禁止マークのついている展示物の撮影およびすべてのムービー撮影はご遠慮ください」、「撮影時、フラッシュおよび三脚等カメラを固定する物はご使用にならないでください」と書かれていたので、これさえ守れば、当然撮影はOKだと思っていました。

しかし、実際に訪れたら、受付で「当面は全面撮影禁止です」と言われて肩すかし。「当面」の意味は不明ですが、どうも今のところお客さんが多いので、人の流れを妨げる行為はダメのようです。

こういうのは言葉で説明するよりも、映像を見れば一発なので、とりあえず動画にリンクを張っておきます。

入館してまず目に付くのは、骨、骨、骨。フロアには、クジラやエピオルニスのような大物から、魚、カエル、コウモリにいたるまで、大小さまざまな骨格標本があちこちに置かれています。

歩を進めれば、鉱物の並ぶ一角があります。貝も並んでいます。さらに蟲が並び、キノコが並び、人体が並び、怪しげな生薬が並び、鳥の剥製がびっしりと並んでいます。

並んでいるのは、他の博物館とも共通するモノたちですが、インターメディアテクが他の博物館と異なるのは、それらの配列が分類学的配列をあえて無視して、一見乱雑に置かれていること、そして展示用具として机、棚、キャビネットなど古い什器類を(古色を付けて新作されたものも含めて)積極的に使用していることです。

これらの特徴は、もちろん館長の西野氏が一貫して追求して来られた、「驚異の部屋」再生の試みや、現代の学問が負っている歴史性の視覚化といった狙いがあるのでしょう。

インターメディアテクの展示自体は、これまでの小石川分館と本郷本館の総集編といった感じで、おなじみのモノも多く、目新しさは然程なかったというのが、偽らざる感想です。総じて「新しい試み」というよりも、「これまでの集大成」の色合いが濃い施設だと感じました。(今後の展示については、この限りではありませんが。)

もちろん、「空間」としての新味はあります。しかし、学術標本の集積から、これまでにない何か新しいストーリーを紡ぎ出すという意志は、そこにあまり感じられませんでした。

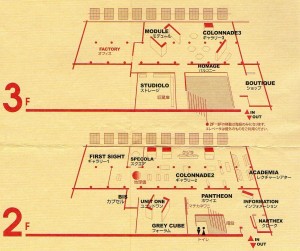

(インターメディアテクのフロア構成。公式リーフレットより。シワシワですみません)

ちょっと印象的だったのは、「ナイト・ミュージアム」という語が、複数の観覧者の口から洩れていたことです。あの映画に出てきたアメリカ自然史博物館(ニューヨーク)を彷彿とさせる空間に仕上がったことは、確かに西野氏の意図が過半成功したことを物語るものかもしれません。

★

この重厚な展示空間に置かれたモノたちが全部「商品」で、さらにその一角に、「パンや飲みものを注文できるカウンター」があったら、鉱石倶楽部のイメージに、かなり近いものができるかも…。

そこでCafeSAYAさん、というわけです。

こちらは気前よく写真撮り放題だったので、遠慮なしに撮らせていただきました。

(この項さらに続く)

続・東大発ヴンダーの過去・現在・未来…西野嘉章氏の軌跡をたどる(10) ― 2013年05月07日 05時54分03秒

小石川では、「驚異の部屋」以外にも、「裏芸」系の実験的展覧会が折々開かれました。それぞれにアート色のきわめて濃いもので、西野氏の指導する博物館工学ゼミの学生さんが主体的に参加していたことから、いずれも西野氏が全面的に関与したイベントだったのでしょう。

1つは、2004年に開かれた「森万里子―縄文/光の化石トランスサークル」展です(10月16日~12月19日)。

「国際舞台で華々しい活躍を続ける日本人美術家森万里子とのコラボレーション展示。現代社会の「文化状況」を一身に具現する美術家が、人類先史部門の所蔵になる麻生遺跡出土縄文晩期遺品「土面」(国指定重要文化財)から強い霊感を得て、現代の先端的テクノロジーを駆使した作品を制作し、小石川分館内に仮設した。〔…〕文字通り、「アート&サイエンスの協働」の成果である」

…という内容で、何だかおどろおどろしい印象です。

もう1つは、2005年の「国際協働プロジェクト―グローバル・スーク」展です(5月27日~8月28日)。

「イタリア人建築家セルジオ・カラトローニ、ミラノ在住の服飾評論家矢島みゆき、サンパウロのカーサ・ブラジリエイラ国立美術館館長アデリア・ボルヘス、総合研究博物館西野嘉章の4 人の呼びかけにより、欧州、アフリカ、アジア、南北アメリカなど、世界各地の人々から寄せられたさまざまな人工物約300 点を観覧に供することで、人間の有する造形感覚、表現手法、価値体系がいかに多様か、その多様性を相互に認め合い、結び合う寛容さこそが、現代社会に分断をもたらしている言語、宗教、文化、人種の隔てを克服する上でいかに大切かを、視覚的かつ悟性的に理解させようとするもの。〔…〕グローバリズムとトリヴィアリズムの対立項の止揚という、優れて今日的な課題にひとつの解答を見出そうとする試み」

…という、すぐれてコンテンポラリーな、メッセージ性の強い企画で、西野氏の面目躍如たるものがあります。東大総合研究博物館という、美術プロパーでない場所でこうした企画が実現したのは、驚きを通り越して、むしろ不思議な気すらします。

★

そして、小石川とインターメディアテクとを架橋する展示が2010年にありました。

オーストラリアの現代美術家、ケイト・ロードを迎えた「ファンタスマ―ケイト・ロードの標本室」展です(11月6日~12月5日)。

「当館では「アート&サイエンス」をテーマのひとつに掲げ、これまでにも両世界を架橋するさまざまな展覧会や、ファッションショー、演劇などのイベントに意欲的に取り組んでまいりました。〔…〕 このたびはその一環として、特別展示『ファンタスマ―ケイト・ロードの標本室』を小石川分館にて開催する運びとなりました。本展は、丸の内地区に2012年オープン予定の総合文化施設「インターメディアテク(IMT)」のプレイベントとして位置づけられています。」

「近世の王侯貴族たちの珍品陳列室では、ドラゴンや人魚、ユニコーンの角といった架空の動物もその一部を飾っていたように、彼女が表現する「フェイク」の動物や自然物、そして空間は「驚異の部屋」本来のあり方を今に感じさせるにふさわしい創造的で魅力的な要素となります。明治期に旺盛した擬洋風建築である小石川分館の空間内に、当館が所蔵する学術標本で構成された現代版「驚異の部屋」とロードがそれに着想を得て制作したサイトスペシフィックな新作の数々を織り混ぜたインスタレーションを展開させます。「まぼろし」「幻影」を意味する「ファンタスマ」をタイトルに掲げた本展覧会は、過去と現在、学術と芸術、実在と架空という既存の領域を横断した重層的な未知の世界へとわれわれを誘い、人々の驚きや好奇心を喚起する斬新な取り組みとなることが期待されます。」

「アート&サイエンス」をテーマにした現代版「驚異の部屋」。そこに「まぼろし」の影を重ね、過去と現在、実在と架空の境をも越える、さらなる驚異の空間を現出せしめようというのです。それをインターメディアテクのプレ行事と位置付けた西野氏の思いについては贅言無用でしょうが、インターメディアテクの、あの学術標本という「ファクト」たちの間を、黒々とした「ファンタスマ」の霧が流れていることは、銘記されてよいのではないでしょうか。

★

さて、こうして話はインターメディアテクに続きます。

改めてこの連載の始まり↓に戻って、全体を通読すると、西野氏の軌跡がそこに浮かび上がるのかどうか?それは定かではありません(と言うか、我ながら論旨のはっきりしないところがたくさんあります)が、ひと月前と比べると、インターメディアテクを見る目がちょっと変わったのは確かで、それを以て自らの成果とします。

■東大発ヴンダーの過去・現在・未来

http://mononoke.asablo.jp/blog/2013/04/02/6765240

■続・東大発ヴンダーの過去・現在・未来…西野嘉章氏の軌跡をたどる(1)

http://mononoke.asablo.jp/blog/2013/04/22/6786696

(とりあえず、この項は今回で完結です。)

【おまけ】

一昨日の駄文書き終わった後、ヴンダーカンマーについてモヤモヤしていたことに、ちょっとした気づきが得られました。ですから、あれもまったくの無駄ではありませんでした。

その「気づき」とは、ヴンダーカンマーとノスタルジーとの関係についてです。ヴンダー(英語のワンダー)は「未知」を本質とするのに、ノスタルジーは「既知」を前提にした感情ですから、両者を重ねることには、基本的に無理があるぞと気づいたのでした。

もちろん、人間には「初めて見るのに懐かしい」(déjà vu)とか、「よく知っているはずなのに、初めてのような気がする」(jamais vu)という心の動きもあるので、ヴンダーとノスタルジアが結びつく可能性もなくはないでしょう。いや、私の中では現に結びついているのですが、でも少なくとも、往時のヴンダーカンマーの作り手からすると、私の思い入れは、一寸いぶかしく感じるかもしれないなあ…と思いました。

続・東大発ヴンダーの過去・現在・未来…西野嘉章氏の軌跡をたどる(9) ― 2013年05月06日 10時37分11秒

結局、ゴールデンウィークは何もせずダラダラしてしまい、そのおかげで小まめにブログは更新できましたが、世間のモノサシで言うと、これは非常にダメな過ごし方なのでしょう。反省と悔悟とともに、連休最終日を迎えました。

★

さて、西野氏と東大ヴンダーのつづき。

西野氏は、かなり早期からヴンダーカンマーをめぐる美術界の潮流に自覚的だったと想像しますが、それを自ら実践するには、そのための器が必要であり、それが東京大学総合研究博物館・小石川分館だったのではないでしょうか。

(雨の小石川分館。2006年11月に訪問時の写真)

本郷には本郷の事情があり、官学の常として前衛的な試みを喜ばない空気もおそらくあったはずで、西野氏はそれを乗り越えるために、以前書いたところの「表芸」には本郷本館を、「裏芸」には小石川分館を、という使い分けを意識的にされていたように思います(←すべては憶測です)。

★

明治の擬洋風建築である「旧東京医学校本館」を転用した小石川分館がオープンしたのは2001年11月。その開館1周年を記念する催しが、マーク・ダイオンの「ミクロコスモグラフィア」展でした。

以下、総合研究博物館のサイトにある「過去の展示」のページ(http://www.um.u-tokyo.ac.jp/exhibition/index_past.html)から、小石川分館の各展示がどのように自己規定されていたかを書き抜いてみます。

★

まずは、改めて「MICROCOSMOGRAPHIA―マーク・ダイオンの『驚異の部屋』」展(2002年12月17日~2003年3月2日)から。

同展は、「120 年を超える東京大学の歴史のなかで蓄積されてきた多種多様な学術標本を用いたアート・インスタレーション」であり、「ミュージアムの「原風景」を、科学(サイエンス)と芸術(アート)の関わりからあらためて掘り下げてみせる展示」だと称しています。

これまで繰り返し書いたように、この展覧会は全体が1つの「アート作品」であり、アートとサイエンスの関わりを、はっきりとアート側から表現したものでした。

★

次に、このコスモグラフィア展の後を受け、マーク・ダイオンの作品を換骨奪胎して、西野氏オリジナルの常展企画として始まったのが、「COSMOGRAPHIA ACADEMIAE―学術標本の宇宙誌」展(2003年3月19日~2006年2月19日)でした。

「本展は、医学・自然(動物・植物・鉱物)・建築・工学という4 つのセクションから構成され」、「これら〔=標本・掛図・模型・機器・什器〕のコレクションの学術的位相とともに、骨・剥製・植物・鉱物あるいは木・石・金属・なまりガラスなど、標本1 点1 点の質感のヴァリエーションを重視し、標本を支える什器も古いものを中心に厳選して相互に最適な組合せを模索することで、全体として一つのアート作品に比肩しうる三次元「小宇宙」の実現を図った」ものでした。

ここでもやはりアートへのこだわりは明瞭ですが、その一方で、タイトル通り「学術」が強調され、コレクションそのものの価値を前面に出して訴えている点に、西野色が出ているようです。

★

さらにその後、6年半の長きに及ぶ「驚異の部屋―The Chambers of Curiosities」展(2006年3月9日~2012年9月30日)が始まります。

「本展は、常設展示「COSMOGRAPHIA ACADEMIAE―学術標本の宇宙誌」へ新たな標本や什器を加える形でスタートした」ものです。「東京大学草創期以来の各分野の先端的な知を支えてきた由緒ある学術標本をもとに、「驚異の部屋」」を構築し、「大学の過去・現在・未来へ通底する学際的かつ歴史的な原点とは何なのかということ」を問いかけようという意図が込められていました。

「コスモグラフィア・アカデミアエ」展と、この「驚異の部屋」展とは何がどう違うのか?上の説明では、後者は前者に「新たな標本や什器を加える形でスタート」したとあります。私は前者を見ていないので何とも言えませんが、当時の観覧記↓を拝見する限り、両者はほとんど同じもののように見えます。

■陰影礼賛:強行旅行2(by かなゑ様)

http://undergrass.air-nifty.com/bosch/2006/02/2_172f.html

■日毎に敵と懶惰に戦う:小石川から秋葉原、銀座(by zaikabou様)

http://d.hatena.ne.jp/zaikabou/20050312/p1

結局、小石川ではマーク・ダイオンの「コスモグラフィア」展から数えて、ちょうど10年間、「驚異の部屋」をテーマにした展覧会が延々と続いていたことになります。

この間、本郷本館では多様なテーマで、実に多くの展覧会が行われたことを考えると、小石川分館の展示の「賞味期限の長さ」、つまり完成度の高さと、訴求力の持続性がよく分かりますし、西野氏の「驚異の部屋」への愛着ぶりもうかがえるように思います。

(この項、いよいよ次回完結の予定)

続・東大発ヴンダーの過去・現在・未来…西野嘉章氏の軌跡をたどる(8) ― 2013年05月04日 08時55分10秒

(昨日の記事に出てきた、シャトー・ドワロンの展示風景。↑はバハマ生まれの作家、Ian Hamilton Finlay による、写真・シルクスクリーン・バラの植え込み・養蜂巣箱から成るインスタレーション作品。この城館で追求されているのは、理科室趣味とは異なる「驚異の部屋」らしい。)

昨日のダイオンの発言から、1990年代に世界のあちこちでヴンダーカンマーの再評価が、おもにアートの文脈でなされはじめたこと、東大に拠った西野氏の試みは、極東の孤独な営みではなく、こうした世界的な動きの中に位置づけられるべきことが見えてきました。

★

ダイオンの言葉をさらに続けます。

「僕は1990年代の初期から、ルネッサンス期のコレクション、つまり驚異の部屋(Cabinet of Curiosities)をなぞることに心を奪われ、知識を可視化した領域としての博物学の歴史を調べ出したんだ。そして、世界の構造に関する理論として、ヴンダーカンマーのロジックが持ついろいろな側面を取り入れた作品を作り始めた。たとえば、ソンスベーク’93〔註:オランダ・アルンヘムで行われた美術展〕の出品作とか、あるいは「Scala Naturae(存在の階梯)」と題した、アリストテレスの宇宙論や階層的な分類学を、立体作品の形でパロディ化することを狙ったものとか。」 (前掲書p.31)

(Mark Dion, "Scala Naturae," 1994.

出典:http://www.art21.org/images/mark-dion/scala-naturae-1994)

出典:http://www.art21.org/images/mark-dion/scala-naturae-1994)

「驚異の部屋をめぐる僕の作品は、言うなれば静物画、つまり文字通りのコレクションというよりは、啓蒙期以前のコレクションの似姿(representations)に近いのかもしれない。明らかに、僕が目指しているのは何か特定のコレクションを再生することではないし、百科全書的収集の背後にある精神を追求しようというわけでもない。僕のアプローチは決して純粋でも、正確でも、断固たるものでもないんだ。僕は過去の再演者ではないし、ノスタルジックでもない。」 (同p.38)

この辺がダイオンの立ち位置なのでしょう。

彼はたしかにヴンダーカンマーを面白がってはいますが、ヴンダーカンマーそのものを、厳密に再現することを目指しているわけではなく、それはあくまでも1つの表現手段に過ぎません。では何を表現しているのかといえば、それは世界と世界に関する知識であり、要は、ヒトと宇宙の関係ということでしょう。そこにノスタルジーが入り込む余地は少ない。

★

さらにダイオンの場合は、そこで素材として使われる古い剥製や標本、器械類は、象徴的に使われているだけで、原理的には他のモノでも代替可能であり、モノそのものへのこだわりはゼロです。質感さえクリアできれば、フェイクでもOKで、彼はむしろ意図的に、樹脂製の「ホットドックの化石」のような自作フェイクを展示に紛れ込ませたりもします。こうしたモノへのこだわりの有無が、たぶん西野氏との大きな分水嶺だと思います。

西野氏は、ミクロコスモグラフィア展の図録の中で、「暴論との誹りを覚悟であえてこのように言おう、世の中にはモノを集めるのが好きな人とそうでない人のふた通りしかいない、と。もちろんかく言うわたしは前者に属する。」と言い切っています。

そして、同展について語った著書、『ミクロコスモグラフィア―マーク・ダイオンの驚異の部屋 講義録』(平凡社、2004)では、徹頭徹尾、モノの来歴・背景・価値に関する「モノがたり」に終始し、ダイオンと鮮やかな対照を見せています。

(たぶん、西野氏は驚異の部屋にノスタルジーを重ねることに、より寛容なのではないでしょうか。)

ダイオンは西野氏のそうした思いをよく理解し、当時、両者の間には一種の黙契が成り立っていました。

「ミクロコスモグラフィア展(2002)は、大学の物質文化(material culture)の保存を訴える西野博士のキャンペーンを大いに助けた点で、一種の政治的機能も果たしたね。彼の博物館のコレクションの基礎は、彼が自らの手で文字通り大学のゴミ箱から引っ張り出してきたものさ。彼は今、毎週自分の学生たちをゴミ探しに遣って、無関心で無知な学部がどんなお宝を廃棄しようとしているのか調べさせている。僕は文化財保存推進の広告塔として使われることに喜んで甘んじたよ。」 (同p.38)

★

書いているうちに、だんだん泥沼から浮上して、西野氏の営みの何たるかがちょっと分かってきたような気がします(あくまでも個人的にですが)。

(そろそろまとめに入りつつ、この項もう少し続く)

続・東大発ヴンダーの過去・現在・未来…西野嘉章氏の軌跡をたどる(7) ― 2013年05月03日 11時56分46秒

ゴールデンウィークも後半に入り、相変わらず良い天気です。

私の方はなんの予定もなく、記事の方もなんだかよく分からないまま続いています。

★

ここで、ちょっと目先を変えて、ダイオンその人に目を向けてみます。

これは、前回書いたような疑問に直接答えるものではないにしろ、それを考えるヒントになるものと思います。

私の方はなんの予定もなく、記事の方もなんだかよく分からないまま続いています。

★

ここで、ちょっと目先を変えて、ダイオンその人に目を向けてみます。

これは、前回書いたような疑問に直接答えるものではないにしろ、それを考えるヒントになるものと思います。

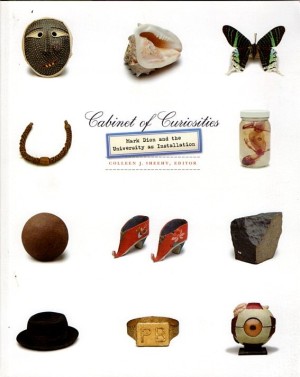

ダイオンの作品観や制作意図、創作史等は、以下の本にまとめられています。

■Coleen J. Sheehy(編)

Cabinet of Curiosities: Mark Dion and the Universitiy as Installation.

University of Minnesota Press, 2006

ダイオンは、東大のミクロコスモグラフィア展に先立って、オハイオ州立大学ウェクスナー芸術センター(1997)や、ミネソタ大学ワイスマン美術館(2000)でも、大学が秘蔵(あるいは死蔵)している学術資料を使って、驚異の部屋をテーマにしたインスタレーションの展示を行っています。上の本は、その一連の活動を回顧的にまとめたものです。

(The nine cabinets of Mark Dion: Cabinet of Curiosities. ミネソタ大学ワイスマン美術館。出典:http://nevolution.typepad.com/theories/2010/06/mark-dion.html)

残念ながら、私の英語力だと理解しがたいところも多いのですが、パラパラ見て何となく分かったのは、彼は「世界(世界そのものと、それに関する人間の知識)」を目に見える形で表現することや、ミュージアムの歴史を相対化することに関心があり、その手段として、かつてのヴンダーカンマーを参照しているということ、そして、ヴンダーカンマーは「科学の揺籃期」と同時に「魔術の死」をも表現しているがゆえに面白いと考えていることです。そう言われると、なるほど…と思える点が多々あります。

残念ながら、私の英語力だと理解しがたいところも多いのですが、パラパラ見て何となく分かったのは、彼は「世界(世界そのものと、それに関する人間の知識)」を目に見える形で表現することや、ミュージアムの歴史を相対化することに関心があり、その手段として、かつてのヴンダーカンマーを参照しているということ、そして、ヴンダーカンマーは「科学の揺籃期」と同時に「魔術の死」をも表現しているがゆえに面白いと考えていることです。そう言われると、なるほど…と思える点が多々あります。

★

以下に適当訳するのは、オハイオ州立大学のビル・ホリガンとの対話の中で、ダイオンが語った言葉で、2003年現在での意見です(上掲書所収)。さらに10年経った現在では、また違ったパースペクティブを彼は持っているかもしれませんが、一応彼の肉声として挙げておきます。

まずは彼が驚異の部屋に取り組み始めたころの世間の有様と、その後の状況について(以下、改行は引用者。自分へのメモとして註も付けておきました)。

「1990年代の初め、つまり僕が古いコレクションに関するいろんなアイデアに興味を持ち始めたころからすると、文化的状況はいろいろと興味深い変化を遂げたね。

当時、驚異の部屋という事象を扱った本は、ほんの少ししか出ていなかったし、そのわずかな例外にしたって、見つけるのがとても難しくてね。古いコレクションに関心を示す人もごく少なくて、その最大の例外が、ロサンゼルスのジュラシック・テクノロジー博物館にいたデイビッド・ウィルソンとその仲間たちさ[1]。デイビッドの献身と才能に刺激を受けたのは、僕だけじゃなくて、「美術界“art world”」の周辺にいたアーティスト全てがそうだったと思う。ロザモンド・パーセルの仕事も重要だったね[2]。

もちろん、ヨーロッパに目を向ければ、ジャン=ユベール・マルタンが企画したシャトー・ドワロンもあったし[3]、カール・エルンスト・オストハイム美術館におけるミヒャエル・フェールの取り組みとか[4]、ゲルハルト・テーヴェンが始めた「サロン」誌とサロン出版社の事業なんかもあった[5]。

今では、驚異の部屋というパラダイムも、本当にありふれたものになったようだね。この話題を取り上げた、たくさんの学術的な、あるいは一般向けの著作が出ているし、通俗的なヴィジュアル本(coffee-table art book)まであるぐらいだから。

〔驚異の部屋という〕このモデルは既に歴史のゴミ箱から救い出されたと言い切っていいんじゃないかな。スミソニアンのように、きわめて公的でお堅い機関ですら、驚異の部屋を取り上げようとしたぐらいだし。このモデルのいろいろな側面を復活させたいと望んだ我々の目標は、ある程度達成されたように思う。

でも、こういう驚異の部屋との向き合い方は、たいてい驚異の部屋の単なる模倣というか、驚異の部屋を生きた存在ではなしに、歴史的モデルとして組み立てているに過ぎないよ。たぶん、これまでの実践パターンではまだ実現できていない、自由な開放感(openness)とか、幻想味と驚異の念とか、力動感とかが残されている限り、オハイオ州立大学やミネソタ大学、あるいは東大の各プロジェクトが発展させてきた手法を、今後も用いる正当な理由は依然あるのだろうね。」 (上掲書pp.41-42)

(ダイオンの声に耳を傾けながら、この項つづく)

[註1]

▼David Wilson と Museum of Jurassic Technology については、以下の本に詳しい。

ローレンス・ウェシュラー(著)、大神田丈二(訳)、『ウィルソン氏の驚異の陳列室』(みすず書房、1998)。

以下は、同書裏表紙の紹介文より。

「〔…〕屍に釘のような菌を生やす大きな蟻、物体を貫通するコウモリ、人間の角、トーストの上で焼かれたハツカネズミ…ここを訪れる者は二つのワンダーの間に捉えられてしまう。展示物に対する驚きと、どれが本物なのだろうという疑いの間に。

この博物館を創ったデイヴィッド・ウィルソン氏が求めるのも、驚異の感覚そのものなのだ。人間の真の想像力を生み出す驚きの感覚、そして、これこそは近代の黎明期に西欧の各地に数多く存在した「驚異の部屋」と呼ばれるコレクションの、まさに動機となるものだった。〔…〕」

▼ジュラシック・テクノロジー博物館公式サイト http://mjt.org/

[註2]

▼Rosamond Wolf Purcell は写真家、コラージュ作家。本人の公式サイト(http://rosamondpurcell.com/)はまだ工事中の模様。そのトップページを飾る、以前ネットで見てギョッとした↓の画像は、彼女のコラージュ作品らしい。

▼パーセルについては、以下のページにも関連記述あり。

http://www.erraticphenomena.com/2008/09/rosamund-wolff-purcells-forgotten-t.html

http://www.erraticphenomena.com/2008/09/rosamund-wolff-purcells-forgotten-t.html

[註3]

▼フランスのポワトーにある15世紀に建てられた城館、「Château d'Oiron」は、1993年以降、「Curios & mirabilia(好奇心と驚異)」をテーマにした現代美術の展示場となっている。そのディレクターであるJean-Hubert Martinは、1989年にポンピドゥ・センターで開催された、「大地の魔術師たち」展の企画をしたことで有名。

*参照ページ

http://artscape.jp/artword/index.php/%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%89%E3%83%AF%E3%83%AD%E3%83%B3

▼シャトー・ドワロン公式サイト http://www.oiron.fr/index.html

[註4]

▼Karl Ernst Osthaus Museum はドイツのハーゲンにある現代美術専門の美術館。Dr. Michael Fehrは現館長。1990年以降、その収集テーマは、「自然界の関係(natural relations)」、「歴史の自覚(awareness of history)」、「瑣末な機械(trivial machines)」、「性役割(gender)」、「ミュージアムのミュージアム(museum of museums)」に特化しており、最後のテーマを具現化するものとして、「ジュラシック・テクノロジー博物館ドイツ分館」の看板も掲げている。

*参照ページ

http://www.thebestinheritage.com/presentations/2003/karl-ernst-osthaus-museum-hagen,132.html

▼カール・エルンスト・オストハウス美術館公式サイト

http://www.osthausmuseum.de/web/de/keom/index.html

[註5]

▼雑誌「Salon」は、Gerhard Theewenが、まだデュッセルドルフ芸術学院彫刻科に在学していた1977年に始めた美術雑誌。1993 年に終刊。その後、テーヴェンは1995年に美術書専門のSalon Verlag 社を設立。同社はマーク・ダイオンの本も複数手掛けている。

*参照ページ

http://www.artists-pub.eu/presentations/publishing-houses/salon-verlag-edition/

▼Salon Verlag & Edition 公式サイト http://www.salon-verlag.de/

続・東大発ヴンダーの過去・現在・未来…西野嘉章氏の軌跡をたどる(6) ― 2013年05月01日 06時28分27秒

ヴンダーカンマーについて、例によってS.Uさんとコメント欄でやりとりしていて、いろいろ気づいたことがあります。(言うまでもないことですが、どなたも議論には自由にご参加ください。当ブログのコメント欄は、井戸端や縁側、ちょっと洒落て言えば古代ギリシャのアゴラ(自由討論の広場)のようなものでありたいと思っていますので。)

その中で思い出したいちばん大切なこと。

それは、私にとってのヴンダーカンマーは昔の理科室に似た場所であり、だからこそ私はそれが好きなのでした。これを忘れちゃいけない。

昔の人にとって、ヴンダーカンマーは文字通り「驚異の部屋」でしたが、子供の頃の私にとっての理科室も、まさに驚異に満ちた部屋でした。人々がヴンダーカンマーに惹かれるのは、実は驚異に満ちた子供時代―その象徴が「理科室」であるかどうかはさておき―を追体験したいという、強烈な願望があるせいではないでしょうか。

(戦前の理科室の標本陳列用戸棚。理科室とヴンダーカンマーの距離は驚くほど近い。堂東傳(著)、『小学校に於ける理科設備の実際』、昭和3より)

★

これは私の一人合点かとも思いましたが、東大総合博物館の公式サイトを改めて見たら、果たして次のように書いてあるではありませんか。(http://www.um.u-tokyo.ac.jp/exhibition/2006chamber_description.html)

「大航海時代の西欧諸国においては、Wunderkammer(驚異の部屋)と呼ばれる珍品陳列室が王侯貴族や学者たちによって競ってつくられたことが知られています。人は誰しも生まれたばかりのときには、目に見えるもの、手に触れるもの、「世界」を構成するありとあらゆるものが「驚異」であったはずです。このような「もの」をめぐる原初的な「驚異」の感覚は、体系的な知の体得へ先立つものであるとともに、新たな知の獲得へと人々を駆り立てる潜在的な原動力ともなっているものです。」

(「驚異の部屋展」の展示概要より)

人類の精神史をさかのぼり、冷たいハードサイエンスが支配する現代から、素朴な驚異に満ち溢れていた熱い時代に立ち返ること、それは自己の精神史の歩みをさかのぼることにもつながるのでしょう。

あるいは逆に、酒ビンのふたや近所の虫を狂的と思えるほど集めたり、お土産にもらった古銭や外国切手を恭しく引き出しにしまっておいた子供時代の心を思い出すと、昔のヴンダーカンマーの作り手たちの気持ちが、しみじみ分かる気がします。

★

さて、先日私が書きかけた2番目の疑問は、「アートの世界は自由である」という主張をめぐるものです。と言って、別に難しい議論を始めるつもりはなくて、「ミクロコスモグラフィア」展は、観客の側がどんな見方をしても許されるのかなあ…ということをチラッと思ったのでした。「アートは自由」といっても、それはあくまでも作り手の側について言うことで、受け手の側は、やはり作者の制作意図に縛られるんじゃないか…とも思うわけです。

この疑問は上で書いたこととつながっています。

つまり、私のヴンダーカンマーへのまなざしは、「ノスタルジー」のフィルターが、分厚くかかっています。しかし、もしダイオンの「ミクロコスモグラフィア」展が、そういうノスタルジックな見方を拒むものであったら、私はいったいあの展示とどう向き合えばいいのか?西野氏はこの点について、どう思われるのか…というのが、2番目の疑問でした。

そして第3の疑問は、西野氏とダイオンとの関わりは、果たしていつから始まったのかということ。キュレーターとアーティストという立場の違いはあっても、両者の博物趣味の濃いプロジェクトは、90年代のほぼ同時期に始まっています。これは偶然なのかどうか? 西野氏の営みを歴史に位置付ける上では、なかなか重要な点だと思うのです。

(泥沼から抜け出せないまま、この項つづく)

続・東大発ヴンダーの過去・現在・未来…西野嘉章氏の軌跡をたどる(5) ― 2013年04月28日 11時38分45秒

この連載もだんだん泥沼に入って苦しくなってきました。

私の場合、たいていそうですが、今回も「書いているうちに何とかなるだろう」と思い、書く対象について、ろくすっぽ知らぬまま書き始めました。で、実際どうにかなればいいのですが、今のところあまり結論が見えません。特にマーク・ダイオンの話になると、いっそう私には理解の及ばぬところが出てきます。

私の場合、たいていそうですが、今回も「書いているうちに何とかなるだろう」と思い、書く対象について、ろくすっぽ知らぬまま書き始めました。で、実際どうにかなればいいのですが、今のところあまり結論が見えません。特にマーク・ダイオンの話になると、いっそう私には理解の及ばぬところが出てきます。

★

何がそんなに分かりにくいのか。

私には正直のところ、当時の西野氏の思考の流れがよく分からないのです。

西野氏はダイオンの「ミクロコスモグラフィア」展の意義を、展覧会図録の中でこう書いています。

「集類にせよ分類にせよ、近世に至ってからの学問はそのシステマティクスへの参入を拒むモノすなわち、中世にあってあれほど生き生きとその存在感を放っていた欄外物(marginalia)をしだいに許容しなくなった。事実、時代が推移するなかで知識や技術の分化に弾みがつき、古くから大学とともに学術の母胎となった博物館もまた、自然、歴史、民族、美術など、そのコレクションを特化させる方向へ流れていった。〔…〕そのため、博物館は世界全体を包摂する「器」として機能しづらくなり、コレクション形成に不可欠な想像力も眼に見えて衰退してきている。」(図録p.19)

「もし、この欠落を補い得る者がいるとすれば、それは美術家なのではなかろうか。サイエンスは論理的であること、実証的であることを義務づけられており、人間の知的活動としていかにも不自由である。その点でアートの世界は自由である。」(同p.21)

私が分かりにくいと思う点はいくつかあるのですが、まず1点目は、上記のことを西野氏がどこまで本気で主張されているのかという点です。

「近代以降、還元主義的方法論が優勢となり、専門分野の細分化が進んだ。学問の対象も、その主体も、ともに切り刻まれて、今や世界全体が見えなくなってしまった。博物館もまた然り。そこで喪われたものがいかに大きいことか。そうした弊害を乗り越えて、もう一度森羅万象を見つめ、全宇宙に及ぶ想像力を取り戻そう。そのために、今こそヴンダーカンマーの復権を!!」

氏の文章を平たく言うと、こういうことだと思います。

これはヴンダーカンマーについて語られるとき、必ず主張される内容のように思いますが、でも落ち着いて考えると、よくわからない主張です。そして、後述のように、たぶん歴史的事実ともずれています。

私の疑念は、西野氏もそのことは百も承知で、学内の文化財保存というシンプルな目的のために、あえてプロパガンダ=お題目として、そういう主張をされたのではないかという点にあります。

★

前々回の記事で、「東大120周年展」を特集した『芸術新潮』誌上に、西野氏と荒俣宏氏の対談が載っていたことに触れました。西野氏から同展覧会の狙いの1つに、ヴンダーカンマーの再現があったと聞き、荒俣氏は「やっぱりそうか!」と膝を打ちましたが、荒俣氏はそれに続けて、実はこんなことも述べています。

「荒俣 やっぱりそうか! でもね、中世までの学問てきれいに整理されすぎて疑問とか驚きはなかったんですよ。ところが博物館ができて奇妙なものや新しいものを次々に見せた。そのめまい〔3字傍点〕が近代的覚醒につながったんだ。」

西野氏が書かれていることと真逆ですが、たぶん、事実はこちらが正しいのでしょう。

ヴンダーカンマーは、決して中世的知の精華などではなく、あくまでも近代的知(≒実証科学)の曙であり、露払いに過ぎなかったと思います。そして、舞台でちょっとした立ち回りを演じたあと、近代的知の主役たちが登場するやいなや、唯唯として舞台の袖に引っ込んだのではなかったでしょうか。

(デンマーク人、Ole Worm が築いたヴンダーカンマー。1655年。ウィキペディアより)

20世紀の終わり近くになって、ヴンダーカンマーが再評価されたのは、それなりの歴史的必然があってのことでしょうし、それは人々の心に多少のさざ波を立てたことでしょう。しかし、それは決して近代へのプロテストとして大きな力を持ち得るようなものではなかったし、結局は一時の文化的流行として、あっという間に消費されてしまった観がなくもない。といって、それは別に悲しむべきことではありません。かつて歴史的に存在したヴンダーカンマーだって、似たような立ち位置だったのですから。

20世紀の終わり近くになって、ヴンダーカンマーが再評価されたのは、それなりの歴史的必然があってのことでしょうし、それは人々の心に多少のさざ波を立てたことでしょう。しかし、それは決して近代へのプロテストとして大きな力を持ち得るようなものではなかったし、結局は一時の文化的流行として、あっという間に消費されてしまった観がなくもない。といって、それは別に悲しむべきことではありません。かつて歴史的に存在したヴンダーカンマーだって、似たような立ち位置だったのですから。

要は、かつてのヴンダーカンマーの作り手たちは、壮大かつ深遠な全体知など求めてはおらず、単に面白がっていただけではないのか…という疑いを、私はどうしても拭い去ることができません。

確かにヴンダーカンマーは、世界のありとあらゆるものを手中に収めたいという熱意に裏打ちされていたのでしょう。でも、それは権力者が、自己の権力を可視化するものとして、時空を隔てた遠い世界からの到来物を、熱狂的に欲したからに過ぎず、深い叡智の営みなどではなしに、むしろ小児的欲求の反映だと思います。

(ヴンダーカンマーには、権力者のそればかりでなく、学者や聖職者が自己の研究ツールとして構築したものもありますが、そちらは近代的博物館と完全にコンセプトを共有しており、単に方法論が未熟であったために、たまたまヴンダーカンマー的相貌をとったのだと考えます。)

個人的には、ヴンダーカンマーを必要以上に祭り上げてはいけないと思います。

それは好事家が面白がる対象ではあっても、しかつめらしく語るようなものではないんじゃないでしょうか。

だからこそ、西野氏がヴンダーカンマーをアートとして再生しようという、後段の主張はよくわかります。しかし、だったら前段の講釈は不要で、いっそ蛇足ではなかろうか…というのが、私の意見です。むしろ、前段をまじめに主張すればするほど、ヴンダーカンマーの再生がアートという形をとる必然性は乏しくなるような気がします。

はたして西野氏の心底やいかに。

★

次に私が分かりにくいと思う第2の点は…

と書きかけて、ちょっと頭を休めるために、ここで記事を割ります。

なんだか、どうでもいいことにこだわっているような気もしますが、自分にとって「驚異の部屋」とは何か、この機会に思考を整理するのもいいと思って、もうちょっとクダクダしく続けます。

(この項つづく)

続・東大発ヴンダーの過去・現在・未来…西野嘉章氏の軌跡をたどる(4) ― 2013年04月27日 21時33分16秒

西野氏の活動は、その後アート路線に大きく振れます。すなわち昨日勝手に命名したところの「裏芸」が前面に出てきたわけです。(とはいえ、西野氏の本業は美術史学ですから、氏の内的必然としては、こっちの方が「表芸」なのかもしれませんが。)

そのシンボルが、2002年12月から2003年3月まで、小石川分館で行われた「ミクロコスモグラフィア:マーク・ダイオンの『驚異の部屋』」展です。

これは、その後、小石川分館の常設展となった「驚異の部屋展」の直接の前身であり、「驚異の部屋」をテーマにした最初の大規模展として、日本ヴンダーカンマー史におけるく記念碑的展覧会と言ってもよいでしょう。

(ミクロコスモグラフィア図録)

「ミクロコスモグラフィア」の場内風景は、一見したところ「東京大学展」とあまり変わらないように見えます。並んでいるのは、やっぱり東大が所蔵する学術標本群でしたし、その基本コンセプトも、タイトル通りヴンダーカンマーでしたから。

(図録より。水圏、気圏、地上圏、人間圏…等と名付けられた8つの展示室のうち「地上圏」の展示風景)

しかし、「学術」を軸にした展示と美術展とでは、その性格がまったく異なります。

ここに名前が出てきた、マーク・ダイオンとは、そもそも何者か?

とりあえず英語版ウィキペディア(http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Dion)から引用します(ただし、この記事はウィキの伝記事項の特筆性に関するガイドラインに適合しないことが指摘されています)。

マーク・ダイオン(Mark Dion 1961年8月28日生まれ)はアメリカ人芸術家。インスタレーション作品に科学的体裁を取り入れたことで有名。テート・ギャラリー、ニューヨーク近代美術館、さらにPBS(アメリカ公共放送サービス)の番組「Art21」等、国際的な場で作品展を開催。マンハッタンにあるコロンビア大学視覚芸術学部教員。ラリー・アルドリッチ財団第9回年間賞(2001)をはじめ受賞歴多数。ニューヨークおよびペンシルバニアに在住し活動中。

…というわけで、彼は純然たるアーティストです。

(同、標本壜に収まったダイオンの写真)

「ミクロコスモグラフィア」は、その展示全体が1つの美術作品であり、そこは何かをお勉強する場ではなく、感じとる場でした。そのため、個々の展示物にはいっさい説明がなく、見る人によっては、一種の分かりにくさがあったと思いますが、その点に自由な風通しの良さを感じた人も一方にはいるでしょう。

(この項つづく)

最近のコメント