ジョバンニが見た世界…美しい銀河の写真(3) ― 2012年12月17日 23時31分29秒

選挙が終わりました。

多くを語りませんが、本当に民意が反映されたのかどうか、やはり小選挙区制には問題が多いように感じました。

多くを語りませんが、本当に民意が反映されたのかどうか、やはり小選挙区制には問題が多いように感じました。

★

さて、この写真集のデータを書いてなかったので、改めて記載しておきます。

■Edward E. Barnard,

Photographs of the Milky Way and of Comets Made with

the Sinx-inch Willard Lens and Crocker Telescope

during the Years 1892 to 1895.

(Publications of the Lick Observatory, Volume XI)

University of California Publications (Sacramento), 1913.

この本は、解説ページと図版ページの裏が白紙になっているので、通常の本と同じようにページ数をかぞえることができません。

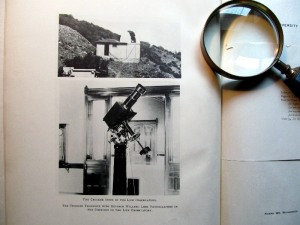

図版数でいうと、星野写真が88枚、彗星の写真が39枚、月の写真と日食写真が各1枚、さらに撮影に使われた「クロッカー望遠鏡」とドームの口絵写真を合わせて、総計130枚の写真が収録されています。

(口径6インチ=15センチのクロッカー望遠鏡とそのドーム)

★

内容サンプルとして、前回のカシオペヤ座よりも、もっと星の密度が濃い、まさに銀河の只中を捉えた写真をみてみます。我らが銀河系の中心方向に近い、いて座のM22近傍の写真です。

中央左上寄りの球状星団がM22。その左下にひときわ明るく輝いているのは、いて座ファイ星。撮影の際のハレーションで、3.7等級の「実力」以上に明るく写っています。

虫眼鏡越しに見た銀河。

この辺りは、さすがに個々の星像に分解することはできません。見渡す限り星の雲です。

★

この写真集は、その学術的な性格や、コロタイプ自体が大量印刷に向かなかったこともあって、比較的少部数が、各国の大学や研究機関に所蔵されただけだと思います(手元にあるのも、スミソニアン協会図書館旧蔵本です)。

したがって、専門の天文学者とは思えないカンパネルラのお父さんの書斎に、これと同じものがあったとは考えにくいのですが(まあ、フィクションなので、そうむきになる必要もありませんが)、ジョバンニが目にし得た、当時最も美しい銀河の写真とは、きっとこのようなものであったろう…ということは言えると思います。

コメント

_ S.U ― 2012年12月18日 08時15分17秒

_ 小山 ― 2012年12月19日 09時32分08秒

小さなものに目をみはっている者です。

(覚えていらっしゃいますか?^^;)

いろいろな関係で、名前を変えてサイトをもう1つもっているのですが

こちらにも、リンクを貼らせて頂いてもよろしいでしょうか?

よろしくお願い致します。http://hitokusari.petit.cc/

(覚えていらっしゃいますか?^^;)

いろいろな関係で、名前を変えてサイトをもう1つもっているのですが

こちらにも、リンクを貼らせて頂いてもよろしいでしょうか?

よろしくお願い致します。http://hitokusari.petit.cc/

_ 玉青 ― 2012年12月19日 22時13分20秒

○S.Uさま

了解しました。心がけておきます。

なお、S.Uさんもすでにお調べになったかもしれませんが、上の本の国内所蔵館は、

・京大(理)、国立天文台図書室、東大(理)、東北大(北青葉山分館)

の4館のようです。

○小山さま

>小さなものに目を

おや?ひょっとして、もうじき小山さんの日が来るのではありませんか…?

もちろんリンクはぜんぜん構いませんので、どうぞ盛大に張ってやってください。

了解しました。心がけておきます。

なお、S.Uさんもすでにお調べになったかもしれませんが、上の本の国内所蔵館は、

・京大(理)、国立天文台図書室、東大(理)、東北大(北青葉山分館)

の4館のようです。

○小山さま

>小さなものに目を

おや?ひょっとして、もうじき小山さんの日が来るのではありませんか…?

もちろんリンクはぜんぜん構いませんので、どうぞ盛大に張ってやってください。

_ S.U ― 2012年12月20日 07時07分02秒

ありがとうございます。ご紹介の本についても、大学に出かけることがあれば寄って見たいと思います。

ちょっと話がずれますが、大学図書館は最近変わりましたね。国立は、だいたいどこでも住所電話番号の記帳くらいで入れてくれるのではないでしょうか。私立大や公立大はところによっては関係者や当該自治体市民以外には多少の障壁を設けているようですが、閲覧ではなく見学の名目で入れてくれることもあります。本の中身を含めた図書館の見学というのはなかなか味のあることだと思います。

ちょっと話がずれますが、大学図書館は最近変わりましたね。国立は、だいたいどこでも住所電話番号の記帳くらいで入れてくれるのではないでしょうか。私立大や公立大はところによっては関係者や当該自治体市民以外には多少の障壁を設けているようですが、閲覧ではなく見学の名目で入れてくれることもあります。本の中身を含めた図書館の見学というのはなかなか味のあることだと思います。

_ 小山 ― 2012年12月20日 08時35分22秒

おはようございます。

そうですね^^vもうすぐ私の日です♪

盛大に貼ります!(笑)

そういえば、人生初の天文古書を先日落札しました。今は届くのを待っている状態でドキドキしています。玉青さん、いつも素敵な記事をありがとうございます(#^v^#)ジョバンニが見た星座の掛図も、パソコンの前でドキドキして拝見しました。

静かなものなのに、エキサイティングです。

そうですね^^vもうすぐ私の日です♪

盛大に貼ります!(笑)

そういえば、人生初の天文古書を先日落札しました。今は届くのを待っている状態でドキドキしています。玉青さん、いつも素敵な記事をありがとうございます(#^v^#)ジョバンニが見た星座の掛図も、パソコンの前でドキドキして拝見しました。

静かなものなのに、エキサイティングです。

_ 玉青 ― 2012年12月21日 06時08分47秒

○S.Uさま

>大学図書館

図書館好きには実に嬉しいことですね。

私も近くの大学でその恩恵を受けています。

今はどうか知りませんが、私の出身大学は院生にならないと書庫まで入れてくれなかったのですが、その大学は太っ腹なことに、学外者でも自由に入れてくれるので助かります。

やっぱり図書館は、棚を見てナンボかなと思います。

○小山さま

ああ、やっぱり!

いよいよ今日がその日ですね。

ときに天文古書の落札、おめでとうございます。

天文古書好きとして、「同志」が増えたようで、とても嬉しいです。

懐かしい星の世界が、早くお手元に届きますように!

>大学図書館

図書館好きには実に嬉しいことですね。

私も近くの大学でその恩恵を受けています。

今はどうか知りませんが、私の出身大学は院生にならないと書庫まで入れてくれなかったのですが、その大学は太っ腹なことに、学外者でも自由に入れてくれるので助かります。

やっぱり図書館は、棚を見てナンボかなと思います。

○小山さま

ああ、やっぱり!

いよいよ今日がその日ですね。

ときに天文古書の落札、おめでとうございます。

天文古書好きとして、「同志」が増えたようで、とても嬉しいです。

懐かしい星の世界が、早くお手元に届きますように!

_ S.U ― 2012年12月21日 06時46分16秒

>図書館好きには実に嬉しいことです

調べ物に大学図書館が利用できるのは本当に助かります。公立図書館とちがって、もはやすでに実用の役に立たないような古い自然科学書まで取ってあるのがすばらしいです。

一般にはあまりよく知られていないようですが(私もよく知らないので間違っているかもしれませんが)、最近、国立大学系では、情報公開関係の法律の整備の一環として、一般人の図書館への立ち入りが大幅に緩和されたみたいです。ですから、書庫も、古い大学紀要を見せるために一般人の立ち入りを認めるという趣旨かもしれません。関係のある通達はこれかな↓ と思いますが、よくわかりません。

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/toushin/attach/1283016.htm

調べ物に大学図書館が利用できるのは本当に助かります。公立図書館とちがって、もはやすでに実用の役に立たないような古い自然科学書まで取ってあるのがすばらしいです。

一般にはあまりよく知られていないようですが(私もよく知らないので間違っているかもしれませんが)、最近、国立大学系では、情報公開関係の法律の整備の一環として、一般人の図書館への立ち入りが大幅に緩和されたみたいです。ですから、書庫も、古い大学紀要を見せるために一般人の立ち入りを認めるという趣旨かもしれません。関係のある通達はこれかな↓ と思いますが、よくわかりません。

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/toushin/attach/1283016.htm

_ 玉青 ― 2012年12月21日 20時49分59秒

なるほど、オープンアクセスというのが近年のキーワードなのですね。

大いに慶賀すべきことですが、本は情報であると同時にモノでもあるので、貴重な資料を次代に引き継ぐためにも、アクセスビリティを高めたことで、本そのものが損なわれたりすることのないよう、叡智を尽くしてほしいところです。

…と、我ながら我まま勝手なことを言ってますが(笑)、ふと高松塚古墳のことが頭をよぎりました。

まあ、すべての情報をネット空間に移行し、ネット上でのアクセスビリティを高めようというのが、件の声明の本旨なのかもしれませんが。。。

大いに慶賀すべきことですが、本は情報であると同時にモノでもあるので、貴重な資料を次代に引き継ぐためにも、アクセスビリティを高めたことで、本そのものが損なわれたりすることのないよう、叡智を尽くしてほしいところです。

…と、我ながら我まま勝手なことを言ってますが(笑)、ふと高松塚古墳のことが頭をよぎりました。

まあ、すべての情報をネット空間に移行し、ネット上でのアクセスビリティを高めようというのが、件の声明の本旨なのかもしれませんが。。。

_ S.U ― 2012年12月21日 21時56分52秒

>ネット上でのアクセスビリティ

そのようですね。これがまた両刃の剣でして、閲覧室のPC端末で貴重な文献が見られるようになったはいいが、今度は本棚が再び我々から遠のくということになりかねないことも起こっています。

そのようですね。これがまた両刃の剣でして、閲覧室のPC端末で貴重な文献が見られるようになったはいいが、今度は本棚が再び我々から遠のくということになりかねないことも起こっています。

_ 玉青 ― 2012年12月22日 09時41分28秒

うーん、痛し痒し。。。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

それで、コロタイプ印刷の西洋書の原書を見たくなりました。大学図書館や公共図書館で見られるような有名な本はありますでしょうか。天体写真の本でなくてもよろしいです。もし適当なのがありましたら書名をご紹介いただければありがたいです。すぐに見に行こうというわけではありませんので、何らかのお探しのついでにみつかったときでけっこうです。