こんな理科室もある…カテゴリー縦覧:理科室編 ― 2015年04月24日 06時30分43秒

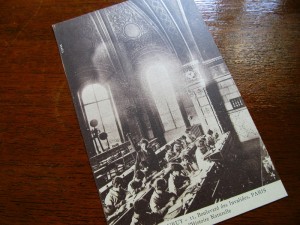

(20世紀初頭の絵葉書)

パリ7区にある、リセ・ヴィクトル・デュリュイ(Lycée Victor-Duruy)の博物学教室。

建物自体は19世紀半ばのものらしく、格別古いわけではありませんが、この教会の内部のような、ゴシック趣味の横溢した円天井の教室には、いかにも瞑想を誘うような、静かなムードがただよっています。と同時に、その内部装飾には女子校らしい華やかさも感じられます。

建物自体は19世紀半ばのものらしく、格別古いわけではありませんが、この教会の内部のような、ゴシック趣味の横溢した円天井の教室には、いかにも瞑想を誘うような、静かなムードがただよっています。と同時に、その内部装飾には女子校らしい華やかさも感じられます。

今、少女たちは教卓に置かれた植物を前にして、しきりにペンを走らせています。

何か先生が問をかけたのか、あるいはスケッチをしているのか、いずれにせよ、こんなところで授業を受けたら、頭脳に注入される知識はさておき、魂にはたっぷりと滋養が与えられることは間違いないでしょう。教育にとって環境はやっぱり大事です。

何か先生が問をかけたのか、あるいはスケッチをしているのか、いずれにせよ、こんなところで授業を受けたら、頭脳に注入される知識はさておき、魂にはたっぷりと滋養が与えられることは間違いないでしょう。教育にとって環境はやっぱり大事です。

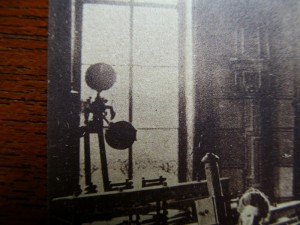

ときに、窓際の黒いシルエットが全くもって謎。

いったい何でしょう?

いったい何でしょう?

コメント

_ usaginomedama ― 2015年04月24日 07時05分46秒

素敵な理科室ですね。中学校の時の旧校舎の理科室も良い雰囲気でした。謎なシルエット、風速器にも見えなくないですね。

_ 松本夏樹 ― 2015年04月25日 01時30分08秒

お久しぶりです。このシルエットは35ミリフィルム用手回し映写機、もしかするとアーバン式と呼ばれるタイプかも知れません。理科室で映画鑑賞もできたとは、じつに充実した教育環境だったのですね。

_ 松本夏樹 ― 2015年04月25日 01時45分42秒

もう一度よくみて気づいたのですが、映写機の前にある煙突状のものがついた箱は灯油ランプを光源とする幻燈機ですね。

_ 玉青 ― 2015年04月25日 11時54分06秒

○usaginomedamaさま

>旧校舎の理科室

理科室には旧校舎が似合いますね。

古めかしい建物、古めかしい造作、何となくそこにはシャンと背筋の伸びる感じがあって、それが理科という教科や、理科室の空気とよく調和している気がします。(そしてもちろん、そこはかとなく漂う怪しいムードも…)

ときに、例の謎のシルエット。風速器にヒントを得て、しきりに古い理科教材のカタログをひっくり返していたのですが、その間に松本さんのコメントが入り、疑問は氷解しました。

○松本夏樹さま

おお!!!!

蛇の道はへびと言いますか、餅は餅屋と言いますか、まことあらまほしきは先達哉。

ご教示ありがとうございました。

私はてっきり理科教材の類と思い込んでいたので、映写機と幻灯機というのは、まったく想像していませんでした。

でも、確かに理科教育と視覚教材は縁が深いので、正体が分かればスッキリ納得です。

それにしても、この空間で映写会とは、また得も言われぬ風情ですね。

いっそファンタスマゴリアが似合いそうな感じもします。

>旧校舎の理科室

理科室には旧校舎が似合いますね。

古めかしい建物、古めかしい造作、何となくそこにはシャンと背筋の伸びる感じがあって、それが理科という教科や、理科室の空気とよく調和している気がします。(そしてもちろん、そこはかとなく漂う怪しいムードも…)

ときに、例の謎のシルエット。風速器にヒントを得て、しきりに古い理科教材のカタログをひっくり返していたのですが、その間に松本さんのコメントが入り、疑問は氷解しました。

○松本夏樹さま

おお!!!!

蛇の道はへびと言いますか、餅は餅屋と言いますか、まことあらまほしきは先達哉。

ご教示ありがとうございました。

私はてっきり理科教材の類と思い込んでいたので、映写機と幻灯機というのは、まったく想像していませんでした。

でも、確かに理科教育と視覚教材は縁が深いので、正体が分かればスッキリ納得です。

それにしても、この空間で映写会とは、また得も言われぬ風情ですね。

いっそファンタスマゴリアが似合いそうな感じもします。

_ S.U ― 2015年04月26日 08時28分42秒

(あっ、未記入の定期便^^;;・・・差し替えてやって下さい)

-------------------

>映写会

なつかしいですね。私の体験は田舎の小さな小学校でしたが、それでも16ミリ光学式サウンドトラック付きの映写機がありました。これは日本ではいつ頃から常備されるようになったのでしょうか。相当高価なもので保守費用もばかにならなかったのではないかと、今さら心配しますが、どうなのでしょうか。

ネットでぱっと調べてたら、その答えはわかりませんでしたが、今でも地方自治体の図書館で16ミリ映写技術講習会が行われているを知りました。今でも需要があるというので驚きました。

-------------------

>映写会

なつかしいですね。私の体験は田舎の小さな小学校でしたが、それでも16ミリ光学式サウンドトラック付きの映写機がありました。これは日本ではいつ頃から常備されるようになったのでしょうか。相当高価なもので保守費用もばかにならなかったのではないかと、今さら心配しますが、どうなのでしょうか。

ネットでぱっと調べてたら、その答えはわかりませんでしたが、今でも地方自治体の図書館で16ミリ映写技術講習会が行われているを知りました。今でも需要があるというので驚きました。

_ 玉青 ― 2015年04月26日 18時36分29秒

戦後の昭和30年の教材カタログを見ると、教室で使用するぐらいのスペックの幻灯機は2~3万円、8ミリ映写機ならそれと同程度の3万円ぐらいで買えたようです。ただ、上映ソフトの価格も考慮すると、圧倒的にスライドの方がコストパフォーマンスが良かったので、8ミリを選んだ学校はほとんどなかったろうと思います。

さらにそれが16ミリになると、桁がぴょんと跳ね上がって20~30万円もしましたから、16ミリのある学校は相当恵まれていたんじゃないでしょうか。(想像するに、多くの学校では、上映会をするとなった場合、業者から機材込みでリースしていたように思います。)

戦後も斯くの如し、況や戦前においておや。

確かに昭和10年頃の島津の教材カタログにも16ミリ映写機は掲載されていますが、その価格は安いもので300円、高いものでは1300円もしました。(小学校の先生の初任給が50円の時代の話です。でも、そんな時代にあって、例の豊郷小学校は400円もする島津の「万能実物幻灯機」を備えていた…という事実から、その凄さを感じます。)

さらにそれが16ミリになると、桁がぴょんと跳ね上がって20~30万円もしましたから、16ミリのある学校は相当恵まれていたんじゃないでしょうか。(想像するに、多くの学校では、上映会をするとなった場合、業者から機材込みでリースしていたように思います。)

戦後も斯くの如し、況や戦前においておや。

確かに昭和10年頃の島津の教材カタログにも16ミリ映写機は掲載されていますが、その価格は安いもので300円、高いものでは1300円もしました。(小学校の先生の初任給が50円の時代の話です。でも、そんな時代にあって、例の豊郷小学校は400円もする島津の「万能実物幻灯機」を備えていた…という事実から、その凄さを感じます。)

_ S.U ― 2015年04月27日 08時40分15秒

>16ミリになると、桁がぴょんと跳ね上がって20~30万円もしました

やはりなかなか買える値段ではありませんね。リースだったのでしょうか。たしかに、学校の映写会はシーズンのようなものがあって、各学期の1~2週間のあいだに固めてやっていたかもしれません。

昔の田舎のことなので、たぶん民間のリースというものではなく(それはそれで、しばしば一定期間の借り出しをするとお金がかかるでしょうから)、近隣の小学校と連合して共同購入したとか教育委員会の貸し出し品だったかもしれません。

>「万能実物幻灯機」

こりゃいわゆる「OHP」みたようなものでしょうか。

やはりなかなか買える値段ではありませんね。リースだったのでしょうか。たしかに、学校の映写会はシーズンのようなものがあって、各学期の1~2週間のあいだに固めてやっていたかもしれません。

昔の田舎のことなので、たぶん民間のリースというものではなく(それはそれで、しばしば一定期間の借り出しをするとお金がかかるでしょうから)、近隣の小学校と連合して共同購入したとか教育委員会の貸し出し品だったかもしれません。

>「万能実物幻灯機」

こりゃいわゆる「OHP」みたようなものでしょうか。

_ 玉青 ― 2015年04月27日 21時34分24秒

>万能実物幻灯機

私も実見したわけではないので、よくは分からないんですが、カタログには「本装置は実物映写、普通幻灯、顕微鏡映写に大なる改良を加へ従来不可能視せられたる各種の理化学実験操作もそのまま映写し得る極めて重要なるものなり」とありました。

私も実見したわけではないので、よくは分からないんですが、カタログには「本装置は実物映写、普通幻灯、顕微鏡映写に大なる改良を加へ従来不可能視せられたる各種の理化学実験操作もそのまま映写し得る極めて重要なるものなり」とありました。

_ S.U ― 2015年04月28日 12時47分45秒

ご引用ありがとうございます。確かによくわかりませんね。

総合的に判断すると、OHPの投影レンズに拡大機能をも持たせたものではないかと思います。投影される物を置くガラス板と投影レンズの間の距離を可変にして拡大機能を持たせてあるOHPはしばしばありますよね。(といっても最近OHP自体をあまり見ませんが)

かつては、実体投射に必要な明るい光源を得るのがたいへんで、初期のOHPは映写機のランプに匹敵する明るいのが内部に4つほどついていてこれがたいへん高価でした。そんなものが戦前にあったとは思えないので、たいへん気になります。当時の映画撮影用ランプなどを利用したものかもしれません。

総合的に判断すると、OHPの投影レンズに拡大機能をも持たせたものではないかと思います。投影される物を置くガラス板と投影レンズの間の距離を可変にして拡大機能を持たせてあるOHPはしばしばありますよね。(といっても最近OHP自体をあまり見ませんが)

かつては、実体投射に必要な明るい光源を得るのがたいへんで、初期のOHPは映写機のランプに匹敵する明るいのが内部に4つほどついていてこれがたいへん高価でした。そんなものが戦前にあったとは思えないので、たいへん気になります。当時の映画撮影用ランプなどを利用したものかもしれません。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

最近のコメント