新春に骨を愛でる ― 2019年01月01日 09時27分45秒

新しい年を迎えました。

干支が戌から亥にバトンタッチしたのを記念し、イヌ(といかオオカミ)とイノシシに並んでもらいました。正月早々「お骨」というのも一寸どうかと思いますが、骨は脊椎動物にとってかけがえのない、まさに骨幹、屋台骨。ですから、誰かを評価する際も、「あいつは中々骨のある奴だ」と、別に骨の無い人間はいないのに、ことさらそんなことを言ったりします。

★

さあ、今年も興味の赴くままに天地の不思議を追って、猪のように駆け回るか!…と思いつつも、元来気骨に乏しい「天文古玩」が、さらに霊界通信化してしまった現状では、はなはだ覚束ない感じです。まあ、ここはいっそフワフワと浮遊するイメージで、天地を自在に往還することにしましょう。

豚座の話 ― 2019年01月02日 09時51分59秒

ここ数年、正月は干支にちなむ星座を取り上げることが多かったですが、ブタやイノシシの星座はないので、今年は特に言及しませんでした。でも、それは西洋星座の話で、昔の中国星座には豚の星座があったことを、ネットは教えてくれます。

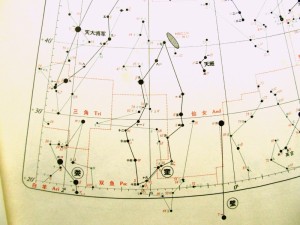

それは二十八宿の一つ「奎宿(けいしゅく)」の主星座である「奎」のことで、これは西洋星座のアンドロメダ座とうお座にまたがる形で設定されています。下は伊世同(編)『中西対照恒星図表』(北京・科学出版社、1981)所載の星図。

(「奎」付近拡大)

(「奎」を含む部分星図の全体)

何にせよ「豚座」とは珍しい。いったいどんないわれがあるのか?

…と思いつつ、ウィキペディアの「奎宿」の項を見ると、「奎〔…〕白虎の足、倉庫や大豚を表す」と、えらく簡潔ですが、この辺の記述は中国語版ウィキでも全く同じです(「白虎的足、代表倉庫或大豬」)。なお、ここで「白虎の足」というのは、二十八宿を東西南北に配置し、四神と関係づけたとき、奎は西方を守る白虎の足の部分に相当するという意味です。

(ウィキペディア「二十八宿」の項より)

でも、これだけでは何のことか分からないので、さらにネット上を徘徊したのですが、私が最も興味を覚えた、「奎」と豚との結びつきを示す説話や伝承の類は、残念ながら見つかりませんでした。

ちょっと矛先を変えて、近世を代表する百科辞典『和漢三才図会』を見てみます(初版は1712年。手元の本は刊記がなくて書誌不明)。ここにも、「奎」の別名として「天豕、封豕」が挙がっていますから、奎が「天の豚」だという知識は、日本でも広く共有されていたのでしょう。しかし、本文中に豚との関連を示す記述はやっぱり見えません。

ここでさらに原恵氏の『星座の神話』(新装改訂版1996、恒星社厚生閣)に当たると、

「この部分〔=奎を構成する星々〕は中国で「奎宿」と呼ぶもの〔…〕と同じで、中国ではその形から「一に豕に作る」として豚の意味とする。都会の空ではこの◇形〔原文は縦長の6角形〕を肉眼でみることは困難であるが、プラネタリウムでみると、たしかに〔…〕豚を上から見た姿に見えるのはおもしろい」(p.199)

とあって、星々を結んだ形が単純に豚に見えるから…という説のようです。

「なーんだ」という気もしますが、ただ、前述のウィキの「奎宿」の説明によれば、「奎」本体と共に奎宿を構成する「天溷(てんこん)」という星座が別にあって、これは「天の豚小屋」とか「天の便所」を意味するとのことなので、これが何か糸を引いているようでもあり、少しく気になります。

ここからさらに、原氏が巻末の参考書で挙げている、大崎正次氏の大著、『中国の星座の歴史』(雄山閣、1987)に当たれば、より詳細が分かるのではないかと想像するのですが、今手元にないので、この件はしばらく寝かせておくことにします。(さっき勇んでポチりに行ったら、びっくりするほど高価で、すごすご引き返してきました。)

正月早々中途半端な話になりましたが、今年はフワフワやるのが抱負なので、これはこれで良しとしましょう。

★

まったくの余談ながら、『西遊記』に登場する猪八戒は、もともと立派な神将で、天帝(北極紫微大帝)配下として北斗を治めた「天蓬元帥」がその前身だ…という設定だそうです。

(上掲『中西対照恒星図表』より北斗の図)

魅惑のアーミラリー・スフィア(前編) ― 2019年01月03日 10時49分30秒

天文古玩の初心に立ち返って、天文アンティークの話。

ツイッターで、何か耳よりの情報を求めて、「天文 アンティーク」で検索することがあります。昨年の秋から冬にかけては、「黒猫堂/魅惑の天文アンティーク」という商品が、一部で話題になっていました。

これはドールサイズのアイテムから構成されたフィギュア商品で、天文アンティーク以外にも、いろいろなセットがシリーズ化されていましたが、天文アンティークに関して言うと、世界地図、方位磁針、望遠鏡、天文古書、それにアーミラリー・スフィアの5つのアイテムで1セット。

自分でこの玩具を買ったわけではありませんが、「天文アンティーク」という言葉で、現在一般に何がイメージされているのか、それが窺える点に興味をおぼえました。私的に高ポイントなのは、アーミラリー・スフィアの存在(長ったらしいので、以下「アーミラリー」と呼びます)。私もアーミラリーに対しては、天文アンティークの横綱的イメージがあるので、それが玩具界にまで浸透しているのが、非常に頼もしく思えました。

★

でも、収集という点から言うと、アーミラリーは非常な難物でもあります。

前にも書いたように、アーミラリーは今でもたくさん売られています。

アメリカだと、たぶんホームセンターのガーデニングコーナーに行けば、ずらっと並んでいるはず。でも、それらは名前は同じアーミラリーでも、本来の天文用具としてのアーミラリーとはずいぶん違うものです。

(庭の添景としてのアーミラリーの例。eBayの商品写真から寸借)

アーミラリーがまじめに天文用具として作られ、活用されたのは、たぶん18世紀まででしょう。それ以降のアーミラリーは、もはや天文用具というよりも、純粋な「装飾品」になってしまいました。まあ、いつの時代も例外はあるでしょうが、一般の趨勢としてはそうで、庭の置物としてのアーミラリーは、その最たるものです。

(この辺の事情は一寸石灯籠と似ています。石灯籠というのも、最初は立派な実用の具だったはずですが、いつのまにか庭の飾り物と化して、それが灯火具だったことすら忘れかけています。)

結局、「本物」のアーミラリーを買うということは、18世紀以前のアンティークを買うことに他ならず、それは必然的にすこぶる高価であり、貧者の立ち回る余地はありません。

★

しかし、需要のあるところに供給あり。

古作を模したリプロやレプリカが、これまた行くところに行けば、大量に売られています。

その主産地はインドで、上のフィギュアがモデルにしたのもそうでしょうが、インド製の真鍮製アーミラリーは、ネットを通じて数千円で買うことができます。当然のごとく私も買いましたし、このブログの最初の方にも登場済みです。

(ネットで見かけたイタリア製のアーミラリーの例)

イタリア勢も、いまだ一部では健在ですが、こういう西洋民芸っぽい味わいの「擬アンティーク様式」の品が、ひどく好まれた時代があります。20世紀前半、あるいはもうちょっと引っ張って1970年代ぐらいまでだと思いますが、日本だと暗い喫茶店の片隅によくこういうのが置かれていたイメージがあります。この手のアーミラリーも、現在ネットオークションでは数千円で取引きされているようです。

★

しかしです。私の中のもう一人の自分は、どうしてもこれでは満足できないのです。別にアーミラリーを使って本気で天文活動をするわけではないにしろ、安価な土産物めいた品ではない、「真面目な」アーミラリーが欲しい…そんな思いが、ずっと潜在していました。

その顛末を以下に書きます。

(この項つづく)

魅惑のアーミラリー・スフィア(中編) ― 2019年01月04日 18時08分19秒

インド製やイタリア製、さらには目盛環のない純粋な装飾オブジェとしてのアーミラリーなんかも、私はこれまで一通り手元に置いて眺めていました。でも、やっぱりどこか物足りない感がありました。

(Bruce Stephenson他(著)、『The Universe Unveiled』、Cambridge Univ. Press、2000より)

本を開いても、ネットを見ても、華麗なアーミラリーが目に飛び込んでくる状況では、目の前の品を物足りなく思うのも当然です。(そして、見るだけでは満足できないのが、私の弱点です。)

とはいうものの、ミュージアムピースを手にすることは、まったくの幻想にすぎませんから、そこに何か工夫がなければなりません。私が強く思ったのは、ルネサンス貴族の奢侈は求めない代わりに、ひとつ「真面目な」アーミラリーが欲しい…ということでした。

「真面目な」アーミラリーというのは、作り手の本気具合を言います。

作り手自身が、「所詮これは飾り物だからね…」とつぶやきながら作っているような品は、どこか不真面目です。アーミラリーを実際に使うかどうかはともかく、使おうと思えば、実用にもなるぐらいの精度のあることが、ここでは重要です。

具体的にいうと、例えば目盛りの律義さ。天文機器が実用になるかどうかは、この目盛の精度にかかっていて、昔の儀器職人は目盛の罫書きに心血を注いだものらしいです。

インド製アーミラリーも悪くはないですが、以前も書いたこういう不真面目さがあるし、「STANLEY, LONDON」とか、ことさら人を惑わすような刻印を入れているのは、やっぱりよろしくないです。

★

現在でも、真面目にアーミラリーを作っているメーカーは、寥々ながら確かにあります。でも、アンティークほどではないにしろ、それらもなかなか高価で、手を出しかねていました。そんなときに出会ったのが、この銀白のアーミラリーです。

全体の高さは約49cm、素材はおそらくピューター(錫合金)でしょう。

マラカイト(孔雀石)を削り出して作った緑の地球を除けば、華麗さとはほど遠い、手堅く実直な印象があります。目盛の律義さを見ても、その生真面目さが分かります。

これはもちろんアンティークではなくて、現代の作品です。作者はカリフォルニア州バークリー在住の金工作家、ノーマン・グリーン(Norman Greene)氏。

氏は1971年に大学で電気工学を修めた後、すぐに工芸の世界に入ったそうですから、現在、御年70歳ぐらい。氏の制作対象は、主にパズルリング――一見ふつうの指輪だけれど、あちこちひねると知恵の輪のように分解することができる指輪――で、それと並行してアーミラリーやアストロラーベのような天文機器も手掛けている、そんな作家さんです。

■グリーン氏のWEBサイト

Puzzle Rings made by Norman Greene ㏌ Berkeley, CA

Puzzle Rings made by Norman Greene ㏌ Berkeley, CA

ただ、私はこれを正規のルートで氏から直接求めたわけではなく、やっぱりeBay経由で入手したので、作られたのは結構前のようで、たぶん1980年前後と想像します。

氏のページで現在販売されているアーミラリーとデザインが異なるのは、そのせいもありますが、ここで大急ぎで付け加えないといけないことがあります。

(いったんここで一息入れます。この項さらに続く)

魅惑のアーミラリー・スフィア(後編) ― 2019年01月05日 10時54分02秒

ノーマン・グリーン氏が制作した「真面目な」アーミラリー。

でも、そこにはちょっと真面目さとは異質の要素が混じり込んでいます。と言って、それはグリーン氏の罪ではありません。実はこのアーミラリー、グリーン氏が産み落としたオリジナルの姿から少しく改変されていて、オリジナルはこんな姿をしていました。

(購入時の商品写真)

改変したのは他ならぬ私です。オリジナルの黒大理石の台座が、どうも天文用具っぽくないように感じたのと、床に直置きすると丈が低すぎるので、思い切って台座部分を取り換えることにしました。

脚部は、以前登場したコペルニカン・アーミラリーの流用です。勢いに任せて購入したものの、その後ちょっと持て余し気味だったので、この機会に思い切って後進に道を譲ってもらいました。

パーツの接合部はいずれもネジ式なので、最初はどちらか一方の支柱をそのまま生かして、異径ネジをつなぐ変換アダプターを噛ませれば楽勝と思いました。でも、どうもネジ山の規格が特殊らしくて、アメリカンサイズも含め、既存のサンプル中に適合するものが見つからず、この案は廃案に。

途方に暮れましたけれど、ここまで来たら後には退けません。手元にある小っちゃなヤスリと金ノコだけで、果敢にこの難仕事に挑みましたが、その辛苦たるや。火縄銃の国産化に挑んだ戦国時代の鉄砲鍛冶もかくやと思わしむるものでした。

…と、多少話を膨らませていますが、何せ接続部の最要所を切削する荒業なので、作業をいったん始めたら最後、二度と両者を元の姿に戻すことはできません。その緊張感に耐え、すべてが首尾よく行ったときは本当に嬉しかったです。

私の死後、このアーミラリーを手された方は、過去にそんな愚かしい苦労をした人間がいたことを思い起こして、できれば大切にしてほしいと祈るばかりです。

ペーパー・アーミラリー ― 2019年01月06日 13時17分48秒

わが家には、れっきとしたアンティークの仲間入りをしつつあるアーミラリーも、ちゃんとあります。昨日まで問題にしていた「実用性」があるのか無いのか、そこが微妙なところですが、可憐であることは間違いありません。

(1911年創業で、バルセロナに今も続くセイズ・バラール(Seix Barral)社が出したアーミラリー。著者はエスコラピオス修道会のホアン・カンプ神父。)

(1876年~1958年までマドリードで営業した、これまた老舗のカリェハ(Calleja)出版社の「工作シリーズ」の1つ。作画はエルムアとありますが伝未詳。)

いずれも1930年代ごろに、スペインで発売されたものです。

紙製のパーツを抜いたり切ったりして組み立てる、子供向けの品で、こういう素朴な組み立て玩具は、日本も含め世界中にあったと思いますが、モノがアーミラリーという点は、さすがは名だたる海洋帝国の子孫と思わしむるものがあります。

それにしても、細部の絵がいちいち可愛いですね。

カリェハ社の方は全体が四つ折りになっていて、広げると「懐かしい鮮やかさ」とでも言うべき色合いが、パッと目に飛び込んできます。

実用性はちょっと疑問にしても、これらは子供たちの夢をはぐくもうという姿勢において、やっぱり「真面目」なんだと思います。

完成したアーミラリーを手にした子供たちの目の輝きが浮かぶようです。

でも、現実の1930年代のスペインは、左右両派の激しい内戦と、それに続くフランコ独裁政権の成立という、国全体が大きく揺れた暗い時代でしたから、子供たちの夢と目の輝きがその後どうなったのか、少なからず危ぶまれます。

日食を愛でる ― 2019年01月07日 21時55分37秒

昨日は部分日食でしたが、私は最後の寝正月を優先したので、頭上の天体ショーを楽しむことなく、寝床でグーグー寝ていました。

何はともあれ、震えるような寒さの中でも、一陽来復の春の到来。

寒期の今だからこそ、お日様を見上げて、巨大な恒星が生み出す膨大な光と熱を想像しつつ、その確かな片鱗が、いま自分の身体に降り注いでいるのだ…と、しみじみ実感することができます(夏場は、とてもそんな余裕は持てないでしょう)。

★

日食といえば、最近、こんな素敵な品を見つけました。

真鍮、ピューター、銅、三色の金属素材を組み合わせて作られた「日食ブローチ」(左右の幅は6.8cm)。

ブローチにはこんな説明書も同梱されており、これが見てくれだけでなく、正確に食現象を再現したアクセサリーであることが分かります。天文絡みのイベントに赴く際、こんなのをさりげなく身に着けたら、ちょっと気が利いているかもしれませんね。いわば胸元を飾る天体ショーです。

(綾なす半影と本影、皆既食と部分食)

石田五郎青年に会いに行く ― 2019年01月08日 06時51分35秒

野尻抱影の一連の著作は脇において、それ以外で今も読み継がれ、人々の星ごころを刺激している天文随筆を挙げるとすれば、石田五郎氏(1924-1992)の『天文台日記』(初版1972)を真っ先に挙げたいと思います。これは私の座右の書でもあります。

★

その石田氏が、若年の頃、一般向け天文書の翻訳を手掛けていたことを知りました。さっき見たら、ウィキペディアの同氏の項には既にちゃんと書かれていたので、別に事新しい事実ではないんですが、私にとっては新知識だったので、早速本を注文してみました。

届いたのは、いずれも白水社の「文庫クセジュ」に収められている2冊の新書です。この叢書はフランスが本家で、白水社版はその忠実な日本語訳ですから、当然この2冊もフランス語から訳されたもの。

■ポール・クーデール(著)『天文学の歩み』白水社、1952

■ピエール・ルソー(著)『望遠鏡なしの天文学』白水社、1954

■ピエール・ルソー(著)『望遠鏡なしの天文学』白水社、1954

クーデールの方は石田氏28歳、ルソーの方は30歳のときの仕事で、氏が東大理学部の助手をされていた時期に当たります。

(追悼文集『天文屋 石田五郎さんを偲ぶ』の一頁。左端の蝶ネクタイが石田五郎氏。右端は和子夫人。1954年)

★

本を紹介しようというのに、まだ読んでないというのは無責任な話ですが、実のところまだ読めていません。

でも、これは勉強のために読むというよりも、青年時代の石田氏が、清新な気持ちで取り組まれた訳業に触れ、文章の行間に、当時の石田氏の肉声を感じたかった…というのが、主な動機なので、冒頭の「訳者のことば」を読むだけでも、その目的は十分に達せられます(ちょっといい加減なことを書いている自覚がありますが、ここではそういうことにしておきましょう。)

「忍苦にみちたルネサンスの天文学をかのシュトルム・ウント・ドランクの時代にたとえるならば、それにつづく輝かしい二世紀はアポロ的古典主義の時代といえましょう。それならばいま幾多の問題をはらみつつ豊富な結果を生みつづけている天体物理学はロマンティズムの時代となるのでありましょうか? そしてそれらは人類文化の発展の歴史の中にいかなる位置を占め、いかなる役割を演じるのでありましょうか?」

(『天文学の歩み』p.5)

「黒いガウンを身にまとい、天球図と観象儀(アストロラーベ)とノストラダームスの暦書にかこまれ、角燈を手にして望遠鏡をのぞくドクトル・ファウストのような絵姿は今日の天文学の世界とはいささか縁の淡い存在となっています。

二十世紀後半をむかえる現在、天文学はある意味で≪黒船時代≫に遭遇しているといえましょう。沖合はるかに黒煙をあげる二隻の黒船とは、一つはパロマー山天文台の二百インチ望遠鏡であり、他は世界各地に観測網の充実された電波望遠鏡の砲列であります。

〔…〕二隻の黒船はわれわれの宇宙図をどのように改変するのでありましょうか?」

二十世紀後半をむかえる現在、天文学はある意味で≪黒船時代≫に遭遇しているといえましょう。沖合はるかに黒煙をあげる二隻の黒船とは、一つはパロマー山天文台の二百インチ望遠鏡であり、他は世界各地に観測網の充実された電波望遠鏡の砲列であります。

〔…〕二隻の黒船はわれわれの宇宙図をどのように改変するのでありましょうか?」

(『望遠鏡なしの天文学』p.4-5)

さすがに口調が時代がかっていて、ちょっと可笑しみを感じますが、でも、そこには新しい時代の空気と、石田青年の心がシンクロして、やっぱり若々しさがみなぎっています。何だかまばゆい感じです。

19世紀にあって分光学と写真術が天文学に革命をもたらしたように、超巨大望遠鏡と電波望遠鏡群の建造――もう一つ付け加えるなら、プログラム式電子計算機の誕生――が、20世紀の天文学に第2の革命をもたらしつつあった…。この2冊は、そんな時代の生き証人でもあります。

それにしても、こうして見ると文庫クセジュのデザインは垢抜けていますね。

清新といえば、これまたとても清新です。

「天文学と印刷」展…モノの力ということ ― 2019年01月09日 07時22分29秒

ブログを休止している間も、世間にはいろいろなことが生起し、永田町や霞が関方面でも、噴飯ものの事態が日々出来(しゅったい)していますが、今しばらくは政談を控え、清談に終始することにします。

★

そんな出来事のうちでも特筆すべきは、昨年10月に始まり、もうじき閉幕する「天文学と印刷」展です(会期は1月20日まで)。

(同展図録。左はスリップケース、右が本体。この図録の仕上がりに感動した人が多かったようです)

凸版印刷(株)が設立した、文京区の「印刷博物館」で開かれた同展は、天文学をはじめ、ルネサンス科学の精華たる初期活版印刷の名品をずらりと並べた、たいそう見ごたえのある展覧会で…と言っても、私は見に行くことができなかったので、これはネット上の紹介と、送ってもらった図録を眺めての想像です。(東京行きをいろいろ算段したのですが、タイミングが合いませんでした。)

(同・部分)

ザックリ言うと、この展覧会は「活版印刷術の発明」と、「コペルニクス革命」(に代表される天文学の急速な進歩)を並置し、両者が1500年前後にきびすを接して生じたのは、決して偶然ではなく、「メディアの革命」が「科学の革命」を促したという意味で、前者は後者の母であった…というテーゼをもとに、企画されたもののようです。

まあ、これ自体はごく穏当な科学史理解でしょうが、同展はそれを説くのに、当時の学者や技術者を結ぶ知のネットワークを丹念に追いつつ、それを形あるモノ(=書籍)として提示したことで、有無を言わさぬ迫力を帯びたと思います。やっぱり形あるモノは強いです。

(同。この後に続く、出版都市ニュルンベルクの人物相関図は圧巻)

残念ながら脳内見学で終わったとはいえ、古雅な展示品の数々に(脳内で)触れ、そしてモノの力について改めて考えるきっかけになったことで、私にとって、これは実に「面白くてためになる」展覧会でした。

★

豪華な展覧会とは比ぶべくもありませんが、私も手元にあるささやかなモノたちの力を借りて、さらに天文古玩趣味の妙を味わっていきたいと思います。

月見れば千々にものこそ ― 2019年01月10日 22時09分56秒

最近の買い物から。

昨日届いた1枚の絵ハガキ。1920~30年代のイギリス製です。

崖の先端に立って、ひとり月を見上げる男の子。それだけでも十分絵になりますが、その隅に書かれた文字が、この品に一層深い意味を与えていると思いました。

「Quo vadis?(クオ・ヴァディス?)」

ラテン語で「あなたはどこに行くのですか?」という意味のこのフレーズは、聖書におけるイエスと聖ペテロのエピソードとともに人口に膾炙しています。

キリスト教徒迫害の難を逃れ、ローマを後にし、道を急ぐペテロ。そのとき道の向こうから、十字架上で刑死したはずのイエスがやって来て、ペテロを驚かせます。思わず口をついて出た言葉が、「Quo vadis, Domine?(主よ、どこに行かれるのですか?)」。イエスは厳かに告げます。「お前が民を見捨てるならば、私はローマに往き、再び十字架にかかろう。」その一言にハッとしたペテロは、ただちに道を引き返し、ついに殉教者として壮烈な最期を遂げます。

「Quo vadis?(クオ・ヴァディス?)」

この絵ハガキを見た人は、当然聖書のエピソードを思い起こすでしょう。

と同時に、それ以上のものを、この絵に感じるのではないでしょうか。

この場面、月もひとりであり、男の子もひとりです。

男の子は月に、「君はどこへ行くの?」と問いかけ、月は男の子に「君はどこへ?」と問い返している。この孤独な者同士の会話には、少なからず形而上的な響きがあります。ことさらそう思うのは、ここに登場する月は「大いなる存在」あるいは「宇宙そのもの」の象徴であり、男の子は「人類の代表」のように、私が否応なく感じてしまうからでしょう。

「宇宙はどこから来て、どこへ行くのか?」

「人はどこから来て、どこへ行くのか?」

「人はどこから来て、どこへ行くのか?」

おそらく答えの見つからない、でも、問わずにはいられない問い。

きっと星を見上げるスターゲイザーは、誰しも心のうちで同じ問いを発しているはずです。少なくとも、そうした瞬間がたまさか訪れるでしょう。そんなことからも、星を眺めることは、すぐれて人間的な行為だなあ…と感じます。

最近のコメント